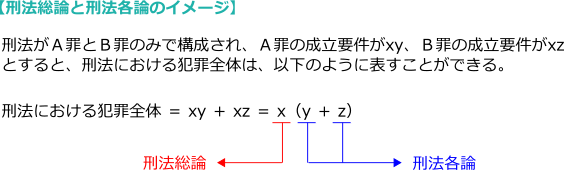

刑法とは、犯罪と刑罰に関する法(=どのような行為が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科せられるのかを定めるルール)をいいます(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法総論』第3版、弘文堂、2019年、p.5、山口厚『刑法総論』第3版、有斐閣、2016年、p.1参照)。 刑法の学習分野は、講学上(=学問を講ずるうえで)、刑法総論と刑法各論に分かれます。

1 刑法総論とは

刑法総論とは、様々な犯罪が成立するために共通して必要となる要件等を明らかにしていく分野をいいます。

例えば、刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期懲役若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定して、他人を殺した場合には殺人罪が成立することを、また、刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定して、他人の財物を盗んだ場合には窃盗罪が成立することを規定しています。

これらには、以下のような共通性があります。

- 行為の必要性

殺人罪が成立するためには他人の生命を奪うという「行為」が、窃盗罪が成立するためには他人の財物を盗むという「行為」が、それぞれ必要とされています。つまり、犯罪が成立するためには、「他人を殺そう」とか「他人の財物を盗もう」などと心の中で思っているだけでは足りず、そのような意思を実現させる外部的行為を実際に行わなければならないということができます。 - 結果の必要性

殺人罪が成立するためには他人の生命が奪われたという「結果」が、窃盗罪が成立するためには他人が財物を盗まれたという「結果」が発生することが、それぞれ必要とされています。つまり、犯罪が成立するためには、単に行為を行えば足りるのではなく、一定の外部的事情の変更という結果が発生することが必要となるということができます。 - 因果関係の必要性

殺人罪が成立するためには他人の生命を奪うという「行為」から他人の生命が奪われたという「結果」が発生したこと、窃盗罪が成立するためには他人の財物を盗むという「行為」から他人の財物が盗まれたという「結果」が発生したことが、それぞれ必要とされています。つまり、犯罪が成立するためには、一定の行為から一定の結果が発生したという因果関係が必要となるということができます。

このように、犯罪が成立するためには、共通して「行為」、「結果」、「因果関係」などが必要とされ、それぞれどのような内容を有しているのかといったことを明らかにしていくのが、刑法総論という分野になります。

2 刑法各論とは

刑法各論とは、個々の犯罪が成立するために必要とされる要件等を明らかにしていく分野をいいます。

例えば、犯罪が成立するためには、一般的に「行為」、「結果」、「因果関係」などが必要とされますが、殺人罪が成立するためには、単に抽象的に何らかの「行為」や「結果」があればよいというだけでは足りず、より具体的に、その行為が他人の生命を奪うものであること、そしてその結果、他人の生命が奪われたといったことが必要とされます。

このように、刑法総論の分野で明らかとなった「行為」や「結果」などの一般的な犯罪成立要件を前提として、個々の犯罪の成立に必要な固有の要件を具体的に明らかにしていくのが、刑法各論という分野になります。

3 参考文献

- 井田良『講義刑法学・総論』第2版、有斐閣、2018年

- 井田良『講義刑法学・各論』有斐閣、2016年

- 大塚裕史・十河太郎・塩谷毅・豊田兼彦『基本刑法Ⅰ-総論』第3版、日本評論社、2019年

- 大塚裕史・十河太郎・塩谷毅・豊田兼彦『基本刑法Ⅱ-各論』第2版、日本評論社、2018年

- 大谷實『刑法講義総論』新版第5版、成文堂、2019年

- 大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年

- 高橋則夫『刑法総論』第4版、成文堂、2018年

- 高橋則夫『刑法各論』第3版、成文堂、2018年

- 西田典之著、橋爪隆補訂『刑法総論』第3版、弘文堂、2019年

- 西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年

- 山口厚『刑法総論』第3版、有斐閣、2016年

- 山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年