Contents

1 意 義

没収とは、犯罪を原因として物の所有権を原所有者から剥奪して国庫に帰属させる処分で、犯罪者から財産的利益を剝奪することを内容とする財産刑の一種です。

例えば、詐欺や違法薬物の販売などの犯罪行為を行った場合、犯人対して懲役などの刑罰を科したとしても、犯罪行為によって得た利益が犯人の下にそのまま保持されてしまうと、犯人に対する制裁や犯罪を抑止する効果として十分ではありません。つまり、違法薬物の販売によって巨額の金銭を得てしまえば、たとえ何年間か刑務所に入れられることになったとしても、それさえ我慢すれば、刑務所から出た後は遊んで暮らせるなどと考えて、捕まることを覚悟で違法薬物の販売に手を染めるという者がいても不思議ではありませんし、また、いかに刑務所で何年も過ごしたからといっても、犯罪行為という不正な方法で得た財産を犯人がそのまま保有し続けることを認めることは、社会的に見ても正義に適うものとはいえません。

そこで、そのような不都合を回避するために、刑法は没収という刑罰を定めています。

没収は、付加刑なので(刑法9条)、独立して科することはできません。

例えば、賭博をした場合には、賭博罪として50万円以下の罰金又は科料に処されることになり(同法185条)、さらに、その者が賭博によって得た財物も、罰金又は科料に付加して没収することができますが、罰金又は科料を科することなく、没収のみを科することはできません。

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

没収は、付加刑なので、単独で科することはできない。

没収を科するかどうかは、裁判官の裁量によって行います(任意的(裁量的)没収、同法19条)。

1項

次に掲げる物は、没収することができる。

1号

犯罪行為を組成した物

2号

犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

3号

犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

4号

前号に掲げる物の対価として得た物

2項

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

もっとも、刑法各側(197条の5前段)及び特別法(覚醒剤取締法41条の8第1項本文、関税法118条1項、金融商品取引法200条の2前段、酒税法54条4項、麻薬特例法11条1項など)においては、必ず没収をしなければならない必要的没収が規定されています。

このような特別規定がある場合には、一般法である刑法19条の適用は排除されますが、特別法の要件は充たさないけれども同条の要件は充たす場合には、同条により没収することができます。

例えば、供与の申込みをしたが収受されなかった賄賂は、「収受した賄賂」(刑法197条の5)には当たらないことから、同条によって没収することはできませんが、賄賂申込罪(刑法198条)の組成物件として、同法19条1項1号により没収することができます(最判昭24.12.6)。

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

没収は、原則として任意的

2 没収の対象

没収の対象となるものは、以下の4種です(刑法19条1項)。

| ① | 組成物件 | 犯罪行為を組成した物 (犯罪成立に不可欠なもの) |

| ・わいせつ物頒布等罪(刑法175条)におけるわいせつ物 ・偽造通貨・文書行使罪(同法148条2項、158条1項、161条1項)における偽造通貨・文書 ・通貨偽造準備罪(同法153条)における器械・原料(大判明45.4.2) ・賭博罪(同法185条)における賭金(大判大3.4.21) ・賄賂申込罪(同法198条)における供与の申込みをした賄賂(最判昭24.12.6) など |

||

| ② | 供用物件 | 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 (実行行為と密接な関連性を有し、犯罪を促進したもの) |

| ・殺人に用いた凶器 ・文書偽造の用に供した偽造の印章(大判昭7.7.20) ・賭博開帳者が客に貸し付けた金銭(名古屋高金沢支判昭45.11.17) ・強盗・不同意性交の様子を記録したビデオテープ(東京高判平22.6.3) ・不同意わいせつ、不同意性交の犯行状況を隠し撮りしたデジタルビデオカセット(最決平30.6.26) など |

||

| ③ | 生成(産出)物件 | 犯罪行為によって生じた(作り出された)物 |

| ・通貨偽造罪(刑法148条1項)における偽造通貨(大判明42.4.19) ・私文書偽造罪(刑法159条)における偽造文書(大判明42.6.11) ・有価証券偽造罪(刑法162条1項)における偽造有価証券(大判明44.10.19) など |

||

| 取得物件 | 犯行時に既に存在した物であって、犯罪行為を手段として取得した物 | |

| ・鳥獣保護管理法に違反して捕獲した鳥獣 ・賭博に勝って得た財物(大判大13.6.25) ・有償で譲り受けた盗品等(最判昭23.11.18) など |

||

| 報酬物件 | 犯罪行為の報酬として得た物 | |

| ・殺人行為の報酬として支払われた金銭 ・堕胎の謝礼として得た金銭 ・売春業者に建物を提供した場合の家賃(最決昭40.5.20参照) など |

||

| ④ | 対価物件 | 生成物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物 |

| ・違法に捕獲した鳥獣を売却して得た金銭 ・盗品等を売却して得た代金(最判昭23.11.18) など |

それぞれの物件が没収の対象となっているのは、以下の理由によります。

| ①及び② | 主として犯罪予防 |

| ③及び④ | 犯罪に基づく不当な利益を犯人の手許に残さない。 |

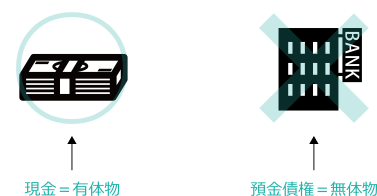

上記の物件は、有体物に限られます。

有体物には、不動産も含まれます。例えば、他人の土地上に不法に建築した家屋は、不動産侵奪罪(刑法235条の2)の供用物件として没収することができます(団藤重光編『注釈 刑法⑴ 総則⑴』有斐閣、1964年、p.131参照)。

他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。

また、主物を没収することができる場合は、従物も没収することができます。例えば、短銃を没収することができる場合は、それに装填してあった弾丸も没収することができます(大判明29.10.6)。

一方で、無形の財産権や利益は含まれません。例えば、犯人が犯罪の報酬を現金で取得した場合には、その現金は没収の対象となりますが、銀行口座への振込によって取得した場合には、振込によって得た預金債権は没収の対象とはなりません(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第1巻)、青林書院、2015年、p.411参照)。

もっとも、特別法においては、無形の経済的利益等も没収することができるものとされています(組織的犯罪処罰法13条、麻薬特例法11条参照)。

なお、拘留又は科料のみに当たる罪(例えば、軽犯罪法1条各号の罪です。)については、特別の規定がなければ、組成物件を除き、没収することができません(刑法20条)。

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

(以下省略)

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第19条第1項第1号に掲げる物の没収については、この限りでない。

・没収の対象は、組成物件、供用物件、生成物件、取得物件、報酬物件、対価物件

・没収の対象は、原則として有体物

3 没収の性質

没収は、刑法上は刑罰として位置付けられていますが(刑法9条、32条等)、以下のように、保安処分的な性質と刑罰的な性質という2つの性質を持っています(団藤重光編『注釈 刑法⑴ 総則⑴』有斐閣、1964年、p.127参照)。

| 組成・供用・生成物件 | その物が再び犯罪に使用されるおそれがある点に着目して、保安的・予防的観点からその物を除去するという色彩が強い。 |

| 取得・報酬・対価物件 | 犯罪行為に対する道義的非難として財産的不利益を科するという趣旨が濃厚で、罰金と並んで財産刑的色彩が強い。 |

4 没収の要件

没収の要件は、以下の2つです。

- 対象となる物件が現に存在していること

- その物が犯人以外の者に属していないこと

⑴ 対象となる物件が現に存在していること

物が存在しなくなったとき(例えば、費消・紛失・破壊など)又は物の同一性が失われたとき(例えば、混同・加工など)は、没収することは不可能となり、後述の追徴が問題となります。

⑵ その物が犯人以外の者に属していないこと

犯人が所有権を有し、かつ、犯人以外の者の物権を負担していない場合(大判明36.6.30)のほか、何人の所有にも属していない場合を含みます。これらの権利関係は、犯行時ではなく裁判の言渡し時を基準として(大判明43.7.8)、実質的に判断されます。例えば、単に他人の名義を借用したにすぎない物は、犯人に属する物と認めることができます(東京高判昭29.5.29)。犯人には、共犯者も含まれ(大判明44.2.13)、両罰規定によって処罰される法人・人も含まれます(最大決昭38.5.22)。これらの者は、共同被告人として同時に審判を受けていることは必要ではなく、いまだ公訴提起されていない者(大判大11.5.19)でも、既に確定判決を受けている者(大判明44.2.13)でもかまいません。

犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が(未必的にしろ)情を知って(=その物が犯罪と何らかの関係があることを知って)取得したものであるときは、これを没収することができます(刑法19条2項ただし書)。「取得した」とは、所有権を取得した場合のほか、質権や抵当権等の物権を取得した場合を含みます。取得には、売買・譲渡等だけではなく、相続・合併等も含まれ、また、「直接犯人から取得した場合のほか、犯人から取得した者から更に転々取得した場合」(前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年、p.42)も含まれます(転々取得する間に情を知らない者が介在していてもかまいません。)。

特別法においては、対象物件の所有者が誰であるかを問わずに没収を認めるものがあります(例えば、公選法233条、酒税法54条4項、56条2項、郵便法81条、86条2項などです。)。ただし、最大判昭32.11.27は、旧関税法83条1項について、第三者没収(=被告人でない者に属する物の没収)をすることができるのは、第三者が犯行時から悪意であった場合に限る旨を判示しており、その趣旨からすると、対象物件の所有者が誰であるかを問わずに没収を認める旨の規定がある場合においても、第三者が悪意でなければ没収することはできないと解釈すべきことになります。

なお、第三者没収に当たっては、告知・弁解・防御の機会といった手続が保障されています(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法)。

没収の要件

① 対象となる物件が現に存在していること

② その物が犯人以外の者に属していないこと

5 部分没収

没収の要件が物の一部のみについて存する場合において、没収の対象とならない部分だけでも独立の効用を有するときは、物の全部ではなく没収の要件を充たす部分のみを没収します。

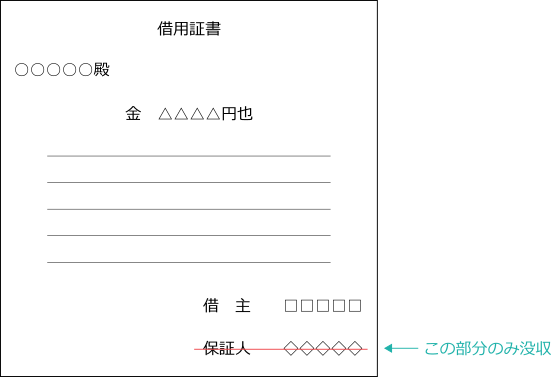

例えば、金銭の借用証書において、保証人や担保に関する部分のみが偽造されたものである場合は、主たる債務の部分については有効で、金銭消費貸借契約(民法587条)の成立を証するという独立の効用を有するので、借用証書全部を没収するのではなく、保証人や担保に関する部分のみを没収することになります。

偽造・変造文書についての部分没収の裁判の執行は、検察官が、偽造又は変造の部分を朱線で表示し、裁判年月日・事件名・裁判所名及び没収の旨を付記したうえで、これにその属する検察庁の名称及び官氏名を記入・押印して、文書自体は権利者に返還するという方法で行われます(刑訴法498条1項、2項本文、証拠品事務規程41条1項)。ただし、偽造・変造文書が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならないこととされています(刑訴法498条2項ただし書)。

1項

偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。

2項

偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

偽造又は変造の部分を没収された物について、刑訴第498条第1項の規定による表示をする場合には、検察官は、偽造又は変造の部分を朱線をもって表示し、裁判年月日、事件名、裁判所名及び没収の旨を付記した上、これにその属する検察庁の名称及び官氏名を記入し、押印する。

また、文書・図画の一部がわいせつ文書・名誉毀損文書と認められる場合も、文書全体がわいせつ文書・名誉毀損文書としての性格を帯びるわけではないときは、文書・図画のうち、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)・名誉毀損罪(刑法230条1項)を組成等した部分のみを没収することになります(団藤重光編『注釈 刑法⑴ 総則⑴』有斐閣、1964年、p.134参照)。

物の一部のみが没収の要件を充たしている場合は、その部分のみが没収され得る。

6 追 徴

追徴とは、没収すべき物が没収不能となった場合に、それに代わるべき一定の金額を国庫に納付すべきことを命ずる処分をいいます。

生成物件・取得物件・報酬物件・対価物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができるものとされています(任意的追徴、刑法19条の2)。

前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

もっとも、刑法各側(刑法197条の5後段)及び特別法(関税法118条2項、金融商品取引法200条の2後段、麻薬特例法13条1項など)においては、必ず追徴をしなければならない必要的追徴が規定されています。

前項の規定により没収すべき犯罪貨物等(同項の船舶又は航空機を除く。以下この項において同じ。)を没収することができない場合又は同項第2号の規定により犯罪貨物等を没収しない場合(これらの場合のうち第112条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る場合にあっては、同条第1項又は第3項の貨物の取得に係る犯罪の場合に限る。)においては、その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格に相当する金額を犯人から追徴する。

前条第14号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第11条第1項の規定により没収すべき財産を没収することができないとき、又は同条第2項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。

追徴は、刑罰ではありませんが(刑法9条参照)、没収の換刑処分的な機能を果たしています。

「没収することができないとき」とは、犯人が費消・紛失・破壊・混同・加工することによって物の同一性を失わせたこと、あるいは善意の第三者に譲渡したことなどによって、判決時において事実上又は法律上没収することができない場合をいいます。つまり、「ある時点で没収要件を充足した物が、その後の状況・属性変化によって、裁判時に没収要件を充足しなくなった場合」(西田典之・山口厚・佐伯仁志編『注釈刑法 第1巻 総論』有斐閣、2010年、p.142)です。したがって、例えば、殺人の報酬として債務を免除してもらったというような場合のように、一旦は没収の要件を充たしたが後に没収の要件を充たさなくなったのではなく、最初から没収することができない場合は、追徴することはできません(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法総論』第3版、弘文堂、2019年、p.15参照)。

追徴額は、没収対象であった物の「客観的に適正と認められる価額」(最判昭31.12.28)です。没収対象であった物の授受・取得後に価額が増減したとしても、それは物の授受・取得とは別個の原因に基づいて生じたものなので、その算定基準は、物の授受・取得当時の価額となります(最大判昭43.9.25)。

没収の要件を充たしていた物が、裁判時に没収することができなくなったときは、追徴され得る。

→ 最初から没収することができない場合は、追徴することはできない。

7 没収・追徴の執行

没収は、刑の言渡しを受けた者に対してのみ行うことができるのが原則ですが、刑の言渡しを受けた者が判決確定後に死亡した場合には、その相続財産に対して執行することができます(刑訴法491条)。

没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。

これは、没収が刑罰としての性質だけではなく、保安処分的な性質も持っていることによります(松尾浩也監修、松本時夫・土本武司・池田修・酒巻匡編『条解 刑事訴訟法』第4版増補版、弘文堂、2016年、p.1187参照)。つまり、不正な利得を放置しないことによって、再び犯罪が行われないようにするということです。

また、法人に対して没収又は追徴を言い渡した場合において、その法人が判決確定後に合併によって消滅した場合は、合併の後存続する法人又は合併によって設立された法人に対して執行することができます(刑訴法492条)。

法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によって消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によって設立された法人に対して執行することができる。

これは、「合併によって刑の言渡しを受けた法人が法的には消滅するとはいえ、もともとその刑の執行を受けるべきであった法人の財産等は一切合併後の法人に包括承継される」(松尾浩也監修、松本時夫・土本武司・池田修・酒巻匡編『条解 刑事訴訟法』第4版増補版、弘文堂、2016年、p.1188)ことによります。

8 確認問題

⑴ 令和3年度 司法試験 短答式試験 刑法 第11問

刑法上の没収及び追徴に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1.犯罪行為の用に供した物(刑法第19条第1項第2号)の没収は、物の危険性に着目した処分であるため、行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときであっても科すことができる。

2.犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、追徴ではなく、没収の対象となる。

3.強制性交の犯人が、被害者に犯行の様子を撮影録画したことを知らせて捜査機関に対し処罰を求めることを断念させる目的で、ひそかに撮影録画したデジタルビデオカセットは、犯罪行為の用に供した物ではないため、没収の対象とならない。

4.犯罪行為によって得た物(刑法第19条第1項第3号)は、犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため、任意的没収ではなく、必要的没収の対象となる。

5.没収の対象は、刑罰の一身専属性の見地から、犯人の所有物に限られる。

法務省「令和3年司法試験問題」短答式試験(刑法)

ア 解 説

1.について

刑法19条による没収は付加刑なので(刑法9条)、行為者が有罪とされ、主刑が科されない限り、没収することはできません。

したがって、1.は誤りです(1参照)。

2.について

犯罪行為の報酬として得た物は報酬物件に当たり、報酬物件の対価として得た物は対価物件として没収の対象となります。

そして、犯罪行為の報酬として得た貴金属は報酬物件に当たり、これを売却して得た現金は対価物件に当たるので、没収することができます。

したがって、2.は正しいです(2参照)。

3.について

強制性交(現・不同意性交等)の犯人が、被害者が捜査機関に対し処罰を求めることを断念させる目的で撮影録画したデジタルビデオカセットは、実行行為と密接な関連性を有し、犯罪を促進したものといえるので、供用物件に当たります(最決平30.6.26)。

したがって、3.は誤りです(2参照)。

4.について

刑法19条による没収は、任意的没収です。

したがって、4.は誤りです(1参照)。

5.について

没収の対象物は、原則として、犯人以外の者に属していないことが必要ですが(刑法19条2項本文)、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、没収することができます(同項ただし書)。

したがって、5.は誤りです(4⑵参照)。

イ 解 答

1.~5.は、それぞれ、「誤り」「正しい」「誤り」「誤り」「誤り」となります。

したがって、解答は2ということになります。

⑵ 平成29年度 司法試験 短答式試験 刑法 第9問

没収と追徴に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア.主物を没収するときは、その従物も没収できる。

イ.判決により没収の言渡しをするためには、対象物が判決時に裁判所により押収されている必要がある。

ウ.被害者宅に侵入して行われた窃盗事犯において、被害者宅への侵入に際して道具として使用された鉄棒は、住居侵入罪について公訴提起されていなければ没収できない。

エ.窃盗によって取得された盗品は、取得物件であるが、没収できない場合がある。

オ.収賄罪において、収受した賄賂が没収不能となった時点で、収受時と比較してその価額が減じていた場合には、没収不能時の価額を追徴することになる。

1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ オ

法務省「平成29年司法試験問題」短答式試験(刑法)

ア 解 説

ア.について

主物を没収することができる場合は、従物も没収することができます。例えば、短銃を没収することができる場合は、それに装填してあった弾丸も没収することができます(大判明29.10.6)。

したがって、ア.は正しいです(2参照)。

イ.について

没収の要件は、

- 対象となる物件が現に存在していること

- その物が犯人以外の者に属していないこと

で、没収の対象物が、判決時に裁判所によって押収されている必要はありません。

したがって、イ.は誤りです(4参照)。

ウ.について

住居侵入窃盗において、住居侵入の用に供した鉄棒は、その後の窃盗と密接な関連性を有し、窃盗を促進したものといえるので、窃盗罪(刑法235条)の供用物件に該当するので、住居侵入罪(同法130条前段)について起訴されていなくても、窃盗罪について起訴され、同罪について有罪とされれば、窃盗罪の付加刑として没収することができます。

したがって、ウ.は誤りです(2参照)。

エ.について

窃盗によって取得された盗品は、窃盗罪という犯罪行為によって得た物なので、取得物件に当たりますが、これを没収することができるためには、対象となる物が、犯人以外の者に属していないことが必要です。そして、窃盗罪は、他人の占有する他人の財物を窃取することによって成立する犯罪で、窃盗によって取得された財物は、犯人以外の者に属しているものといえるので、所有者がその財物の返還請求権を放棄しない限り、没収することはできません(最判昭24.5.28参照)。

したがって、エ.は正しいです(4参照)。

オ.について

没収対象であった物の授受・取得後に価額が増減したとしても、それは物の授受・取得とは別個の原因に基づいて生じたものなので、追徴額の算定基準は、物の授受・取得当時の価額です(最大判昭43.9.25)。

したがって、オ.は誤りです(6参照)。

イ 解 答

ア.~オ.は、それぞれ、「正しい」「誤り」「誤り」「正しい」「誤り」となります。

したがって、解答は2ということになります。

⑶ 平成24年度 司法試験 短答式試験 刑事系科目 第20問

没収と追徴に関する次の【記述】中の①から⑧までの( )内に、後記アからシまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【記 述】

「刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪を組成した物として(①)、犯罪行為の用に供した物として(②)、犯罪行為によって生じた物として(③)、犯罪によって得た物として(④)がある。同条は、任意的な没収を定めた規定であるが、刑法上、必要的没収となるものとしては、(⑤)がある。没収は、罰金、(⑥)と並ぶ財産刑の一種であり、(⑦)を言い渡す場合に付加して言い渡すことができるものである。これに対し、追徴は、没収が不能となった場合に認められる(⑧)である。」

【語句群】

ア.殺人に使用された包丁 イ.賭博に勝って得た金品

ウ.文書偽造罪における偽造文書 エ.偽造文書行使罪における偽造文書

オ.犯罪行為の報酬として得た金銭 カ.収受した賄賂 キ.過料 ク.科料

ケ.自由刑 コ.主刑 サ.換刑処分 シ.付加刑1.①ウ ②ア ③エ ④カ ⑤オ ⑥ク ⑦ケ ⑧シ

法務省「平成24年司法試験問題」短答式試験(刑事系科目)

2.①ウ ②エ ③イ ④オ ⑤ア ⑥キ ⑦コ ⑧サ

3.①エ ②ア ③ウ ④イ ⑤カ ⑥ク ⑦コ ⑧サ

4.①エ ②ア ③ウ ④オ ⑤カ ⑥ク ⑦コ ⑧シ

5.①カ ②エ ③ウ ④イ ⑤オ ⑥キ ⑦ケ ⑧シ

ア 解 説

完成文は、以下のようになります。

「刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪を組成した物として(①エ.偽造文書行使罪における偽造文書)、犯罪行為の用に供した物として(②ア.殺人に使用された包丁)、犯罪行為によって生じた物として(③ウ.文書偽造罪における偽造文書)、犯罪によって得た物として(④イ.賭博に勝って得た金品)※1がある。同条は、任意的な没収を定めた規定であるが、刑法上、必要的没収となるものとしては、(⑤カ.収受した賄賂)がある※2。没収は、罰金、(⑥ク.科料)と並ぶ財産刑の一種※3であり、(⑦コ.主刑)を言い渡す場合に付加して言い渡すことができる※4ものである。これに対し、追徴は、没収が不能となった場合に認められる(⑧サ.換刑処分)※5である。」

イ 解 答

①から⑧には、それぞれ、

①エ ②ア ③ウ ④イ ⑤カ ⑥ク ⑦コ ⑧サ

が入ります。

したがって、解答は3ということになります。

⑷ 平成21年度 司法試験 短答式試験 刑事系科目 第18問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑸ 平成18年度 旧司法試験 第二次試験 短答式試験 第54問

次の①から⑥までの文章は、刑法第19条の規定による没収又は同法第19条の2の規定による追徴が許されるか否かに関する記述である。①から⑥までの文章のうち、下線部分に誤りがあるものを2個組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

【記述】

① 「甲は、Xから個人的に預かった現金100万円を自己の借金の返済に充てるために自己名義の銀行預金口座に入金して横領し、これを同口座で保有している。」という事例において、その預金債権を犯罪行為によって得た物として没収することは許されない。

② 「甲は、自ら購入した自動車でXをはねて殺害し、その自動車を売却した代金の支払として得た額面100万円の小切手を保有している。」という事例において、その小切手を犯罪行為の用に供した物の対価として没収することは許されない。

③ 「甲は、Xと口論になり、とっさに、Xの夫が100万円で購入して飾っていた日本刀でXを刺殺し、その日本刀を隠し持っている。」という事例において、その日本刀を犯罪行為の用に供した物として没収することは許される。

④ 「甲は、Xからののしられて激怒し、Xを絞殺したが、後日、その犯行時遠方に旅行中であったように装うことを思い立ち、犯行日の日付を入れてその地の風景写真を撮り、これを保有している。」という事例において、その写真を犯罪行為の用に供した物として没収することは許される。

⑤ 「甲は、Xが100万円で購入してX宅に飾っていた絵画を窃取し、これを保有している。」という事例において、その絵画を犯罪行為によって得た物として没収することは許されない。

⑥ 「甲は、自ら購入した花びんでXの頭部を殴打して同人を死亡させ、その後、その花びんを粉砕して海に捨てた。」という事例において、その花びんの価額を追徴することは許される。

1.①③ 2.②⑤ 3.②⑥ 4.③⑥ 5.④⑤

法務省「旧司法試験第二次試験短答式試験問題」平成18年度問題

ア 解 説

①について

没収の対象は有体物である必要があります。

しかし、預金債権は無体物です。

したがって、①は正しいです(2参照)。

②について

対価物件として没収することができるためは、生成物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物である必要があります(刑法19条1項4号)。

しかし、甲がXをはねた自動車は供用物件なので、その自動車を売却した代金の支払として得た小切手は、供用物件の対価として得た物として対価物件には該当しません。

したがって、②は正しいです(2参照)。

③について

日本刀は、甲がXを刺殺するのに使用したものなので、供用物件に該当します。

しかし、没収することができるためには、その物が犯人以外の者に属していないことが必要です(刑法19条2項)。

そして、日本刀は犯人である甲が所有するものではなく、被害者であるXの夫が所有するものです。

したがって、③は誤りです(4⑵参照)。

④について

供用物件として没収することができるためには、その物が実行行為と密接な関連性を有し、犯罪を促進したものである必要があります。

しかし、写真は犯罪行為の後に撮られたものなので、犯罪行為を促進したとはいえず、供用物件に該当しません。

したがって、④は誤りです(2参照)。

⑤について

没収することができるためには、その物が犯人以外の者に属していないことが必要です(刑法19条2項)。

しかし、甲が窃取した絵画は、犯人である甲が所有するものではなく、被害者であるXが所有するものです。

したがって、⑤は正しいです(4⑵参照)。

⑥について

追徴は、生成物件・取得物件・報酬物件・対価物件の全部又は一部を没収することができないときに行うことができます(刑法19条の2)。

しかし、甲がXの頭部を殴打するのに使用した花びんは、供用物件に該当します。

したがって、⑥は誤りです(6参照)。

イ 解 答

①~⑥は、それぞれ、「正しい」「正しい」「誤り」「誤り」「正しい」「誤り」となります。

したがって、解答は4ということになります。

⑹ 平成13年度 司法試験 第二次試験 短答式試験 第54問

次の文章の( )内に語句群から最も適切な語句を入れて文章を完成させると、刑法典に規定された没収、追徴に関する記述となる( )内に入らない語句の組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

「没収とは、犯罪に関連する一定の有体物の( )を( )して( )に帰属させる処分である。刑法第19条は、第1項各号において没収の対象となる物を規定しているが、これらは、主として犯罪予防を目的として没収されるものと、犯罪に基づく不正な利益を犯罪者の手元に残さないことを目的として没収されるものに大別できる。前者に当たるのは供用物件と( )であり、後者に当たるのは報酬等である。刑法第19条の没収は、原則として犯人以外の者に属さない場合に限り、これを行うことができるが、例外的に、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。後者は、一種の( )を定めたものであるから、その没収を行う場合には、( )に対し、法律で定める( )、弁解、防御の機会を与えなければならない。また、刑法第19条第1項第3号又は第4号に掲げる物であって、没収が可能であった物が、( )の時点で事実上又は法律上没収ができなくなっている場合には、追徴、すなわちその物に代わるべき金額を( )すべきことを命ずる処分を行うことができる。」

【語句群】

a部分没収 b第三者没収 c必要的没収 d組成物件

e取得物件 f第三者 g被告人 h占有権

i所有権 j納付 k告知 lはく奪

m国庫 n裁判所 o判決 p犯罪1.aとe 2.bとn 3.dとm 4.fとg 5.hとo

(参照条文)

法務省「旧司法試験第二次試験短答式試験問題」平成13年度問題

刑法第19条第1項

次に掲げる物は、没収することができる。

一 犯罪行為を組成した物

二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

四 前号に掲げる物の対価として得た物同条第2項没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

同条第2項

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

同法第19条の2

前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

ア 解 説

完成文は、以下のようになります。

「没収とは、犯罪に関連する一定の有体物の(i所有権)を(lはく奪)して(m国庫)に帰属させる処分である※1。刑法第19条は、第1項各号において没収の対象となる物を規定しているが、これらは、主として犯罪予防を目的として没収されるものと、犯罪に基づく不正な利益を犯罪者の手元に残さないことを目的として没収されるものに大別できる。前者に当たるのは供用物件と(d組成物件)※2であり、後者に当たるのは報酬等である。刑法第19条の没収は、原則として犯人以外の者に属さない場合に限り、これを行うことができるが、例外的に、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。後者は、一種の(b第三者没収)を定めたものであるから、その没収を行う場合には、(f第三者)に対し、法律で定める(k告知)、弁解、防御の機会を与えなければならない※3。また、刑法第19条第1項第3号又は第4号に掲げる物であって、没収が可能であった物が、(o判決)の時点で事実上又は法律上没収ができなくなっている場合には、追徴、すなわちその物に代わるべき金額を(j納付)すべきことを命ずる処分※4を行うことができる。」

イ 解 答

a~pのうち、( )内に入らない語句は、aceghnpです。

したがって、解答は1ということになります。

9 参考文献

- 大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第1巻)、青林書院、2015年

- 団藤重光編『注釈 刑法⑴ 総則⑴』有斐閣、1964年

- 西田典之著、橋爪隆補訂『刑法総論』第3版、弘文堂、2019年

- 西田典之・山口厚・佐伯仁志編『注釈刑法 第1巻 総論』有斐閣、2010年

- 前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年

- 松尾浩也監修、松本時夫・土本武司・池田修・酒巻匡編『条解 刑事訴訟法』第4版増補版、弘文堂、2016年