名誉毀損罪(刑法230条1項)は、公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した(=人に対する社会的評価を低下させた)場合に成立します。

しかし、そのような行為を行えば常に名誉毀損罪が成立するわけではなく、刑法230条の2に規定する一定の要件を充たした場合は、正当な言論行為として、名誉毀損罪は成立しません(真実性の証明による免責)。

1項

前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2項

前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3項

前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

1 趣 旨

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪ですが、同罪が成立するためには、摘示した事実の有無(=真否)は問われません。したがって、摘示した事実が真実であったとしても、名誉毀損罪が成立し得ることになります。

しかし、人に対する社会的評価を低下させた以上は、どのような場合であっても名誉毀損罪が成立するとしてしまうと、表現の自由(憲法21条1項)が保障されていることとの関係で問題があります。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

例えば、政治家の汚職事件についてジャーナリストが報道した場合、報道の対象となった政治家に対する社会的評価は低下しますが、だからといってそのジャーナリストに名誉毀損罪が成立するとしてしまうと、政治家の汚職を明らかにするという社会的に価値のある行為を抑圧することになるばかりでなく、萎縮効果(=将来にわたって、不特定多数のジャーナリスト等が、処罰をおそれて報道を差し控えるようになること)を生じさせることにもなり、正当な報道・表現行為が抑制されてしまうという不当な結果をもたらしかねません。

そこで、「人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和」(最大判昭44.6.25(夕刊和歌山時事事件))を図るために、刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)を設けて、一定の要件の下に人に対する社会的評価を低下させる事実の摘示をしたとしても、免責されることとしています。

真実性の証明による免責の趣旨は、名誉の保護と表現の自由の保障の調和を図ることにある。

2 要 件

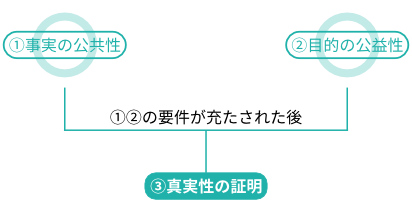

真実性の証明による免責を受けるためには、以下の3つの要件を充たす必要があります。

- 摘示した事実が公共の利害に関するものであること(事実の公共性)

- 事実の摘示が専ら公益を図る目的で行われたこと(目的の公益性)

- 摘示した事実が真実であることを証明したこと(真実性の証明)

なお、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実及び公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実については、以下のような特則が定められています。

- 犯罪行為に関する特則(刑法230条の2第2項)

事実の公共性があるものとみなされます。 - 公務員等に関する特則(同条3項)

事実の公共性と目的の公益性があるものとみなされます。

公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実には、捜査開始前のもの、不起訴処分のものを含みます。したがって、例えば、犯罪が起きた場合に、特定人が犯人として疑わしいとして、報道機関の記者がその者に対するインタビュー映像等を報道したが、結局、報道された人が犯人ではなかったことが判明したとしてもⓘ、必ずしも報道をした記者に名誉毀損罪が成立するわけではありません。

一方で、起訴後の裁判に現れた犯罪事実に関するものを摘示することは、裁判公開の原則(憲法82条)から許されますが、これには、法律上起訴することが不可能な犯罪事実(例えば、前科(最判平6.2.8(ノンフィクション「逆転」事件)参照)や公訴時効が成立しているなど)は含まれません(大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、pp.177-178、山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年、p.141参照)。

1項

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2項

裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

また、公選による公務員の候補者に関する事実については、公務員としての資質・能力に全く関係がない事実(例えば、片腕がないなどの身体的特徴)は除かれます(最判昭28.12.15)。

真実性の証明による免責の要件は、①事実の公共性、②目的の公益性、③真実性の証明

⑴ 事実の公共性

真実性の証明による免責を受けるためには、摘示した事実に公共性があることが必要です。

つまり、「摘示された事実は、一般の多数人の利害に関係すること」(山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年、p.140)=公共の利益の増進に役立つ事実であることが必要です。

公共の利益は、「国家又は社会全体(全体社会)の利益であることを必ずしも要せず、一地域ない小範囲の社会(部分社会)の利益」(大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.176)を含みます(大阪地判平4.3.25)。

原則として、個人のプライバシーに関する私生活上の事実(例えば、身体的・精神的障害、病気、血統、性生活など)については公共性が否定されます。もっとも、その人の社会的活動の性質やそれが社会に対して及ぼす影響力の程度などによっては、その社会的活動に対する批判・評価の資料として、公共性が認められることがあります(最判昭56.4.16(月刊ペン事件))。

なお、摘示された事実に公共性が認められるかどうかは、その事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断され、表現方法の不当性や事実調査の程度等に左右されませんⓘ(最判昭56.4.16(月刊ペン事件))。

⑵ 目的の公益性

真実性の証明による免責を受けるためには、事実を摘示した目的が、「専ら公益を図ることにあった」(刑法230条の2)ことが必要とされています。条文上は「専ら」と規定されていますが、ここにいう「専ら」とは、文字どおり100%という意味ではなく、主たる動機が公益を図ることにあったことという意味です(東京地判昭58.6.10参照)。

公益を図る目的は、主たるものであればよい。

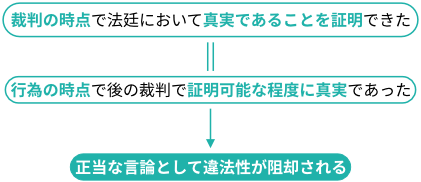

⑶ 真実性の証明

真実性の証明による免責を受けるためには、摘示事実が「真実であることの証明があった」(刑法230条の2)ことが必要とされています。

では、何をもって「真実であることの証明があった」ということができるのでしょうか。

この点については、被告人が、摘示事実の主要・重要な部分について、厳格な証明によって合理的な疑いを容れない程度に真実であることを証明することをいうとされています(東京地判昭49.6.27、最大判昭44.6.25(夕刊和歌山時事事件)、東京高判昭59.7.18。なお、最決昭51.3.23参照)。

ア 厳格な証明とは

厳格な証明とは、証拠能力のある、適法な証拠調べを経た証拠による証明をいいます(最判昭38.10.17)。

証拠能力とは、証拠として犯罪事実の認定に用いることのできる資格をいい、証拠能力がなければ、公判廷で証拠として取り調べることはできません。例えば、違法に収集された証拠(被疑者の取調べの際に、警察官が被疑者に暴力をふるって強制的に得た自白(刑訴法319条1項参照)など)は、犯罪事実の認定の根拠として用いることができない場合があります。

強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。

また、証拠を取り調べる方法は、証拠の種類に応じて、刑訴法に規定されています。例えば、証拠物(殺人に用いられた凶器であるナイフなど)は展示する(刑訴法306条1項)などです。

検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。

イ 合理的な疑いを容れない程度とは

合理的な疑いを容れない程度とは、「反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨」(最決平19.10.16)です。言い換えれば、裁判所が、「通常人なら誰でも疑を差挾まない程度に真実らしいとの確信を得ること」(最判昭23.8.5)をいい、被告人について、「白」(=無罪)であるとの疑いが合理的に成り立ち得る場合は、たとえ黒(=有罪)に近い「灰色」(=疑わしい)に見える場合であっても有罪にすることはできませんが、「白」であるとの疑いが不合理な場合は、有罪にすることができるということです。例えば、強盗殺人事件の現場に被告人の指紋が付着していたという事案において、現場は被告人が普段出入りしたことのない場所であり、かつ、現場からなくなっていた財布を被告人が事件発生直後に所持していたという場合、「被告人が財布を盗む前に、第三者が被害者を殺害していたのではないか。」との疑いを立てることは可能ではありますが、そのような疑いが現場の状況に照らして常識的に考えてあり得ないものであれば、合理的な疑いではなく、不合理な疑いにとどまるので、被告人を有罪(刑訴法333条1項)とすることが可能となります(幕田英雄『実例中心 捜査法解説』第4版-捜査手続・証拠法の詳説と公判手続入門-、東京法令出版、2019年、p.456参照)。

被告事件について犯罪の証明があったときは、第334条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。

ウ 挙証責任の所在

真実性の証明は被告人がなさなければならない、つまり、真実性の証明の挙証(立証)責任は被告人にあるとされています(東京高判昭28.2.21(インチキブンヤ事件)参照)。

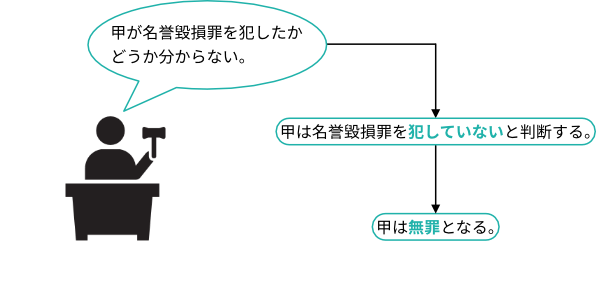

挙証責任とは、ある事実の存否が真偽不明の場合に、不利益な判断を受ける一方当事者の地位をいいます。刑事訴訟においては、「疑わしきは被告人の利益に」の原則の下、刑罰権の存否及び範囲を直接基礎付ける事実については、検察官が挙証責任を負うとされています。「言い換えれば、刑事裁判では白(無罪)か黒(有罪)しかなく、灰色(疑わしい)はあり得ず、検察官の証拠によって裁判官に被告人が黒であるという確信を抱かせられない限り、たとえ黒に近い灰色だとされても、無罪判決が下される。」(幕田英雄『実例中心 捜査法解説』第4版-捜査手続・証拠法の詳説と公判手続入門-、東京法令出版、2019年、p.455)ということです。例えば、検察官が、甲が名誉毀損罪を犯したとして起訴したとします。検察官は、公判において、甲が名誉毀損罪を犯したという主張・立証活動を行うことになりますが、それが功を奏せず、結局、裁判所は、甲が名誉毀損罪を犯したかどうか分からないという心証を抱いたまま結審してしまうことがあります。この場合、甲が名誉毀損罪を犯したかどうか分からないのに、甲を名誉毀損罪の犯人として有罪とすることはできないので、甲は無罪ということになります(刑訴法336条)。つまり、甲が名誉毀損罪を犯したことが、合理的な疑いをいれない程度に確からしいという心証を裁判所に抱かせることができなかった場合は、検察官は、甲が名誉毀損罪を犯したという主張が認められないという不利益な判断を受ける地位にあります。

被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

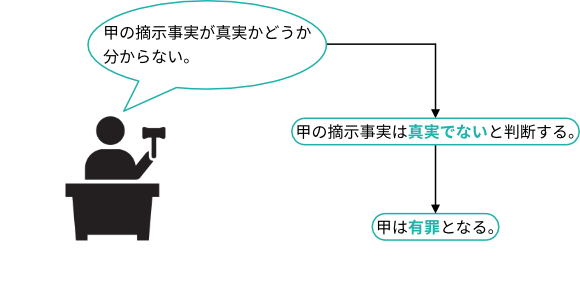

一方で、真実性の証明の挙証責任は、被告人が負うものとされています。これは、摘示事実の真否が不明であった場合は、被告人は、真実性の証明による免責を受けることができず、有罪となるという不利益を受けることを意味します。

真実性の証明の挙証責任は、被告人にある。

エ 証明の対象

人の名誉を毀損する行為が風聞やうわさの形でなされた場合に「人の名誉が害されるのは、噂の内容たる事実が実在するという印象を与えるため」(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.54)なので、証明の対象となるのは、「噂や風聞自体の存在ではなく、内容たる事実の存在」(前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年、p.704)となります(最決昭43.1.18)。

オ 事実の公共性・目的の公益性との関係

摘示事実の真否を判断することは、事実の公共性と目的の公益性が充たされた後でなければ、たとえ情状の立証に関する場合であっても許されません。これは、摘示事実が虚偽であったり、真実であるか否かが明らかでない場合よりも、真実であったことが証明された場合の方が、人の名誉ないしプライバシーに与えるダメージが大きいと言えるからです。

真実性の証明は、事実の公共性・目的の公益性が認められた後になされる。

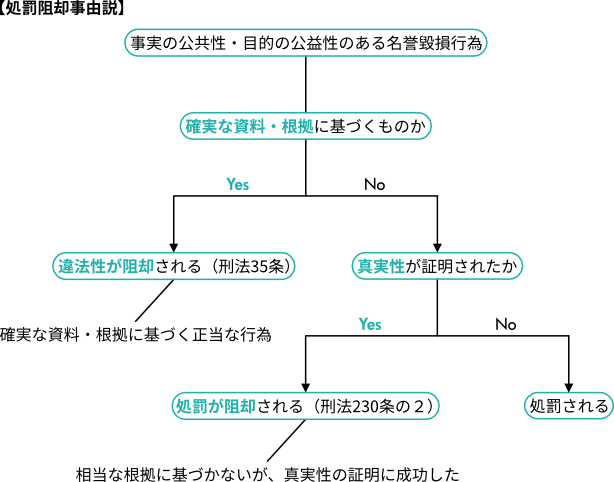

3 効 果

摘示事実の真実性が証明された場合には、名誉毀損行為は処罰されません。処罰されないというのは、名誉毀損行為の違法性が阻却され(=ないものとされ)、名誉毀損罪が成立しないということを意味します(違法性阻却事由説ⓘ、通説)。

真実性の証明による免責がなされた場合は、名誉毀損罪で処罰されない。

4 真実性の錯誤 ― 真実性の証明に失敗した場合

摘示事実が真実であると思っていたが、実はそうではなく、摘示事実の真実性を証明することができなかった場合を真実性の錯誤といい、刑法230条の2によって免責されることはありませんが、そのような場合であっても、摘示事実が真実であると誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らして相当な理由がある場合は、違法性阻却事由の前提事実に関する錯誤として、(責任)故意が阻却されて名誉毀損罪は成立しませんⓘ(最大判昭44.6.25(夕刊和歌山時事事件))。

キーワードは、確実な資料・根拠

5 確認問題

⑴ 令和3年度 司法試験 短答式試験 刑法 第12問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑵ 令和2年度 司法試験 短答式試験 刑法 第16問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑶ 平成26年度 司法試験 短答式試験 刑事系 第10問

刑法第230条の2に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【見 解】

A説:刑法第230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものである。

B説:刑法第230条の2の規定は、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものである。

【記 述】

ア.A説は、刑法第230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的であると評価されている。

イ.B説に対しては、他人の名誉を毀損する表現をした者がその表現内容について真実であると信じた場合には、常に故意がないことになり相当でないという批判が向けられている。

ウ.A説に立つことと、相当な資料・根拠に基づく言論活動について刑法第35条による違法性阻却の余地を認めることは両立しない。

エ.B説によれば、他人の名誉を毀損した者が、その表現した事実が証明可能な程度に真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らし相当の理由がある場合には、違法性が阻却されると考えることになる。

オ.A説に対しては、真実の言論について違法性を認める点に疑問があるとの批判が向けられている。

法務省「平成26年司法試験問題」短答式試験(刑事系科目)

ア 解 説

ア.について

刑法230条の2を処罰阻却事由とする説は、「裁判上の証明の成功・不成功は名誉毀損行為が行われた後の事情であって犯罪の成否とは無関係」(前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年、p.705)であるため、「事実の真否をとわず名誉毀損罪が成立し、真実性の証明によって、単に刑罰を阻却するにすぎないと解する立場のみが、『疑わしきは被告人の利益にしたがう』という刑事訴訟の原則と調和する」(団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年、p.374)と主張しています。

したがって、ア.は正しいです(2⑶ウ参照)。

イ.について

B説は、違法性阻却事由の内容を、「表現の内容が証明可能な程度に真実であること」としているので、この説によって行為者の行為の違法性が阻却されるためには、証明可能な程度の資料・根拠をもって事実が摘示されたことが必要となります。

そうすると、行為者が真実性の証明に失敗した場合に、違法性阻却事由の前提事実に関する錯誤として故意が阻却されるためには、証明可能な程度の資料・根拠に基づいて摘示事実を真実と誤信したことが必要であって、確実な資料・根拠もなく軽率に摘示事実を真実と誤信した場合は、故意は阻却されないということになります(大塚仁『刑法概説(各論)』第3版増補版、有斐閣、2005年、p.146、高橋則夫『刑法各論』第3版、成文堂、2018年、p.184参照)。

しかし、イ.の記述は、B説は、表現内容について真実であると信じた場合は常に故意が阻却される説であると捉えています。

したがって、イ.は誤りです(4参照)。

ウ.について

確実な資料・根拠に基づいて事実を摘示した場合は、正当な言論活動にほかならないので、(真実性の証明に成功したか否かにかかわらず、)正当行為(刑法35条)として違法性を阻却することができます。

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

その結果、同法230条の2は、相当な根拠に基づかない言論だが、裁判時にたまたま真実性の立証に成功した場合の処罰阻却事由を定めたものと考えることができます(井田良『講義刑法学・各論』第2版、有斐閣、2020年、p.193、高橋則夫『刑法各論』第3版、成文堂、2018年、pp.184-185、西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年、p.130参照)。

つまり、同法230条の2を処罰阻却事由と捉えることと、相当な資料・根拠に基づく言論活動に同法35条の適用の余地を認めることとは両立します。

したがって、ウ.は誤りです(4参照)。

エ.について

B説は、違法性阻却事由の内容を、「表現の内容が証明可能な程度に真実であること」としているので、この説によって行為者の行為の違法性が阻却されるためには、証明可能な程度の資料・根拠をもって事実が摘示されたことが必要となります。

そうすると、行為者が真実性の証明に失敗したとしても、証明可能な程度の資料・根拠(=確実な資料・根拠)に基づいて摘示事実を真実と誤信した場合には、違法性阻却事由の前提事実に関する錯誤として故意が阻却されるということができます。

しかし、エ.の記述は、違法性が阻却されるとしています。

したがって、エ.は誤りです(4参照)。

オ.について

A説は、真実性の証明による免責を処罰阻却事由と捉えているので、刑法230条の2は、名誉毀損罪自体は成立するけれども処罰はしないことを定めたものと解していることになります。

この見解によると、真実性の証明による免責を得たとしても、単に処罰を免れるというだけで、違法な行為であるという評価は免れることができないということになります。

このことに対しては、①事実の公共性、②目的の公益性、③真実性の証明が充たされた言論行為は、表現の自由の保障との関係から正当なものとして評価されるべきであるにもかかわらず、これを違法とするのは問題ではないかという批判をすることができます。

したがって、オ.は正しいです(1参照)。

イ 解 答

ア.~オ.は、それぞれ、「正しい」「誤り」「誤り」「誤り」「正しい」となります。

したがって、解答は1-2-2-2-1ということになります。

⑷ 平成21年度 新司法試験 短答式試験 刑事系科目 第13問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑸ 平成15年度 司法試験 第二次試験 短答式試験 第58問

学生AないしCは、名誉毀損罪に関する特例を定める刑法第230条の2について議論している。発言中の【 】内に下記ⅠからⅢまでのいずれかの適切な見解を、( )内に語句群から適切な語句を入れた場合、①から⑨までに入るものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【発言】

学生A 刑法第230条の2は、「真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定しており、真実性が証明されるかどうかは(①)であるから、同条は【②】と僕は考えている。真実性が証明された場合の犯罪の成否については、(③)というべきだ。

学生B 公共の利害に関する事実を専ら公益を図る目的で公表し、それが真実と証明された場合、表現の自由の保障という見地から、事実の公表は正当な表現行為というべきだから、A君の考えには賛成できない。同条は【④】と僕は考えている。

学生C 行為者は真実と誤信して事実を公表したが、真実性が証明されなかった場合について、刑法第230条の2の解釈による処理を考えると、【②】という見解では、故意が阻却される(⑤)ということになると思うが、それは不当だ。他方、【④】という見解では、この誤信を事実の錯誤とすると、常に(⑥)とされ、(⑦)の保護に欠けるので不当だと思う。同条は【⑧】と僕は考える。

学生A しかし、【⑧】という見解を採っても、(⑨)との誤信があった場合、これを事実の錯誤とすると、軽率な誤信をした者についても、故意が阻却されてしまうという問題が残るのではないか。

【見解】

Ⅰ 違法性阻却事由を定めたものであり、事実が真実であったことが違法性を阻却する

Ⅱ 違法性阻却事由を定めたものであり、事実が証明可能な程度に真実であったことが違法性を阻却する

Ⅲ 処罰阻却事由を定めたものであり、事実が真実と証明されたことが処罰を阻却する

【語句群】

a 行為時の事情 b 行為後の事情 c 余地がある d 余地はない

e 犯罪は成立しない f 犯罪自体は成立する

g 公表する事実が真実である h 真実性の証明が可能である

i 表現の自由 j 被害者の名誉1.①a④Ⅰ⑥e 2.①b⑤c⑧Ⅲ 3.②Ⅲ③f⑦i

法務省「旧司法試験第二次試験短答式試験問題」平成15年度問題

4.③f⑥e⑧Ⅱ 5.④Ⅰ⑦j⑨g

ア 解 説

完成文は、以下のようになります。

学生A 刑法第230条の2は、「真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定しており、真実性が証明されるかどうかは(①b 行為後の事情)であるから、同条は【②Ⅲ 処罰阻却事由を定めたものであり、事実が真実と証明されたことが処罰を阻却する】と僕は考えている。真実性が証明された場合の犯罪の成否については、(③f 犯罪自体は成立する)※1というべきだ。

学生B 公共の利害に関する事実を専ら公益を図る目的で公表し、それが真実と証明された場合、表現の自由の保障という見地から、事実の公表は正当な表現行為というべきだから、A君の考えには賛成できない。同条は【④Ⅰ 違法性阻却事由を定めたものであり、事実が真実であったことが違法性を阻却する】と僕は考えている。

学生C 行為者は真実と誤信して事実を公表したが、真実性が証明されなかった場合について、刑法第230条の2の解釈による処理を考えると、【②Ⅲ 処罰阻却事由を定めたものであり、事実が真実と証明されたことが処罰を阻却する】という見解では、故意が阻却される(⑤d 余地はない)※2ということになると思うが、それは不当だ。他方、【④Ⅰ 違法性阻却事由を定めたものであり、事実が真実であったことが違法性を阻却する】という見解では、この誤信を事実の錯誤とすると、常に(⑥e 犯罪は成立しない)とされ、(⑦j 被害者の名誉)の保護に欠けるので不当※3と思う。同条は【⑧Ⅱ 違法性阻却事由を定めたものであり、事実が証明可能な程度に真実であったことが違法性を阻却する】※4と僕は考える。

学生A しかし、【⑧Ⅱ 違法性阻却事由を定めたものであり、事実が証明可能な程度に真実であったことが違法性を阻却する】という見解を採っても、(⑨h 真実性の証明が可能である)との誤信があった場合、これを事実の錯誤とすると、軽率な誤信をした者についても、故意が阻却されてしまう※5という問題が残るのではないか。

- 摘示事実の真実性が証明されるかどうかは、公然と事実を摘示する行為が名誉毀損罪に該当するとして起訴された後、つまり、行為後の公判において問題となります。つまり、摘示事実の真実性が証明されるかどうかは、名誉毀損罪の成否には関わらない事情ということができます。そうすると、真実性の証明による免責を定めた刑法230条の2は、処罰阻却事由を定めたものと解することができ、処罰阻却事由は、犯罪が成立した後に処罰を阻却(=否定)する事由なので、真実性が証明されたときでも、犯罪自体は成立するということになります。

したがって、①にはb、②にはⅢ、③にはfが入ります。 - 刑法230条の2を処罰阻却事由とすると、真実性の錯誤=処罰阻却事由の錯誤ということになります。そして、処罰阻却事由は、犯罪成立要件ではなく、故意の対象とはなりません。したがって、処罰阻却事由の錯誤は、故意の成否に影響を及ぼしません。

したがって、⑤にはdが入ります。 - ②に刑法230条の2を処罰阻却事由とする見解が入る以上、④及び⑧には、同法230条の2を違法性阻却事由とする見解が入ることになります。そして、真実性の錯誤=違法性阻却事由の前提事実の錯誤=事実の錯誤とすると、違法性阻却事由の内容を、「事実の真実性」とした場合は、摘示事実を真実であると誤信したときは、錯誤に陥ったことに相当の理由があるか否かにかかわらず、常に故意が阻却され、名誉毀損罪は成立しないことになり、「証明可能な程度の真実性」とした場合は、証明可能な程度の資料・根拠に基づいて、摘示事実を真実であると誤信したときは、故意が阻却され、名誉毀損罪は成立しないが、証明可能な程度の資料・根拠に基づかずに軽率に摘示事実を真実であると誤信したときは、故意は阻却されず、名誉毀損罪が成立するということになります(山中敬一『刑法各論』第3版、成文堂、2015年、p.225参照)。

したがって、④にはⅠ、⑥にはe、⑦にはjが入ります。 - ②にⅢ、④にⅠが入る以上、⑧にはⅡが入ります。

- 刑法230条の2が違法性阻却事由であり、その内容が証明可能な程度の真実性とする見解に対しては、証明可能性についての錯誤(=相当な資料・根拠の存在についての錯誤)があれば、故意を阻却することになって不当であるとの批判があります(山中敬一『刑法各論』第3版、成文堂、2015年、p.225参照)。

したがって、⑨にはhが入ります。

イ 解 答

①~⑨には、それぞれ、

①b ②Ⅲ ③f ④Ⅰ ⑤d ⑥e ⑦j ⑧Ⅱ ⑨h

が入ります。

したがって、解答は4ということになります。

⑹ 平成10年度 司法試験 第二次試験 短答式試験 第50問

刑法第230条の2第3項の名誉毀損罪における事実証明に関し、AないしCの見解があるとして「新聞記者甲は、某県土木部長が土木業者に賄賂を要求した旨のうわさを聞き、これを記事にして新聞に掲載したため、名誉毀損罪により起訴された。」という事案におけるⅠないしⅢの場合において、甲を名誉毀損罪で処罰できる組合せとして正しいものはどれか。

A 名誉を毀損する事実が真実であるときには行為の違法性が阻却される。

B 名誉を毀損する事実の摘示が、合理的根拠に基づく場合には違法性が阻却されるが、合理的根拠に基づかない場合には、事実が真実であることの証明がなされたときに限り処罰が阻却される。

C 名誉を毀損する事実が真実であることの証明がなされたときには処罰が阻却されるにすぎない。

Ⅰ 甲は、ろくに取材活動を行わず、軽率にうわさを信じて記事を掲載したところ、名誉毀損罪の裁判でも記事の真実性が証明されなかった。

Ⅱ 甲は、ろくに取材活動を行わず、軽率にうわさを信じて記事を掲載したが、名誉毀損罪の裁判では記事の真実性が証明された。

Ⅲ 甲は、うわさの真偽について徹底した取材活動を行い、その結果得た確実な資料に基づき、うわさを真実と信じて記事を掲載したが、名誉毀損罪の裁判では記事の真実性が証明されなかった。

1.A・Ⅱ 2.A・Ⅲ 3.B・Ⅰ 4.B・Ⅲ 5.C・Ⅱ

法務省「旧司法試験第二次試験短答式試験問題」平成10年度問題

ア 解 説

見解Aについて

見解Aは、刑法230条の2の法的性格は違法性阻却事由で、その内容は事実の真実性であり、摘示事実を真実であると信じた場合は、事実の錯誤ⓘとして(たとえそれが軽率なものであってとしても)故意を阻却する(=名誉毀損罪は成立しない)とするものと考えることができます。したがって、

| 事 例 | 処罰の可否 | 理 由 |

| Ⅰ | × | 真実性の証明に失敗しているので、違法性は阻却されませんが、摘示事実を真実であると信じているので、故意が阻却され、名誉毀損罪は成立しません。 |

| Ⅱ | × | 真実性の証明に成功しているので、違法性が阻却され、名誉毀損罪は成立しません。 |

| Ⅲ | × | 事例Ⅰの場合と同様です。 |

となります。

見解Bについて

見解Bは、刑法230条の2の法的性格は処罰阻却事由(及び違法性阻却事由)で、事実の摘示が確実又は相当な資料・根拠に基づいている場合は、(たとえ後になって真実性の証明に失敗したとしても)正当な言論行為として違法性が阻却される(同法35条又は同法230条の2)とするものといえます。したがって、

| 事 例 | 処罰の可否 | 理 由 |

| Ⅰ | 〇 | 事実の摘示が確実又は相当な資料・根拠に基づいていないので違法性は阻却されず、また、真実性の証明に失敗しているので処罰が阻却されることもありません。 |

| Ⅱ | × | 事実の摘示が確実又は相当な資料・根拠に基づいていないので違法性は阻却されませんが、真実性の証明に成功しているので処罰が阻却されます。 |

| Ⅲ | × | 事実の摘示が確実又は相当な資料・根拠に基づいているので、違法性が阻却され、名誉毀損罪は成立しません。 |

となります。

見解Cについて

見解Cは、刑法230条の2の法的性格は処罰阻却事由で、処罰阻却事由は犯罪成立要件ではなく、故意の対象にならないので、摘示事実の真実性を誤信したことは、名誉毀損罪の成否に影響を及ぼさないとするものといえます。したがって、

| 事 例 | 処罰の可否 | 理 由 |

| Ⅰ | 〇 | 真実性の証明に失敗しているので処罰は阻却されず、また、処罰阻却事由の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼしません。 |

| Ⅱ | × | 真実性の証明に成功しているので処罰が阻却されます。 |

| Ⅲ | × | 事例Ⅰの場合と同様です。 |

となります。

イ 解 答

甲を処罰することのできる見解と事例の組み合わせは、B・Ⅰ及びC・Ⅰです。

したがって、解答は3ということになります。

6 参考文献

- 井田良『講義刑法学・各論』第2版、有斐閣、2020年

- 宇藤崇・松田岳士・堀江慎司『刑事訴訟法』第2版、有斐閣、2018年

- 大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年

- 大塚仁『刑法概説(各論)』第3版増補版、有斐閣、2005年

- 大塚裕史『刑法各論の思考方法』第3版、早稲田経営出版、2010年

- 大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年

- 高橋則夫『刑法各論』第3版、成文堂、2018年

- 団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年

- 西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年

- 前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年

- 幕田英雄『実例中心 捜査法解説』第4版-捜査手続・証拠法の詳説と公判手続入門-、東京法令出版、2019年

- 安冨清『刑事訴訟法講義』第5版、慶應義塾大学出版会、2021年

- 山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年

- 山中敬一『刑法各論』第3版、成文堂、2015年