1 意 義

電子計算機損壊等業務妨害罪とは、電子計算機等に対する加害行為により、電子計算機に動作阻害を生じさせて、電子計算機による業務を妨害する行為を処罰する犯罪です。

ここで、電子計算機損壊等業務妨害罪と同じく業務妨害罪という名前が付いている偽計業務妨害罪(刑法233条後段)及び威力業務妨害罪(同法234条)を規定している条文を見てみます。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の……業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

電子計算機損壊等業務妨害罪と偽計・威力業務妨害罪を規定している条文を比較してみると、両者は同じ業務妨害罪であるにもかかわらず、法定刑に違いがあることが分かります。

つまり、

- 電子計算機損壊等業務妨害罪の法定刑

➡ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 偽計・威力業務妨害罪の法定刑

➡ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

というように、電子計算機損壊等業務妨害罪の方が偽計・威力業務妨害罪よりも重い犯罪として規定されています。

これは、「コンピュータの事務処理の特徴は、大量性・迅速性にあるが、同時に複数の事務を処理することが可能となり、ひとたびその事務が侵害されると、重大かつ広範な被害が発生する」(大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.157)可能性がある、つまり、電子計算機損壊等業務妨害罪の方が偽計・威力業務妨害罪よりも被害者に生じる被害の程度が大きいからです。

電子計算機損壊等業務妨害罪は、偽計・威力業務妨害罪よりも重い犯罪

2 保護法益

電子計算機損壊等業務妨害罪の保護法益は、電子計算機による業務の円滑な遂行です。

電子計算機損壊等業務妨害罪の保護法益は、電子計算機による業務の円滑な遂行

3 主 体

電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機等に対する加害行為により、電子計算機に動作阻害を生じさせて、電子計算機による業務を妨害する行為を処罰する犯罪で、電子計算機による業務の円滑な遂行を保護するためには、これを妨害する行為を行う者に制限を設ける理由は特にありません。

したがって、電子計算機等に対する加害行為により、電子計算機に動作阻害を生じさせて、電子計算機による業務を妨害する行為を行った場合には、誰にでも電子計算機損壊等業務妨害罪が成立し得ます。

ただし、電子計算機等に対する加害行為により、電子計算機に動作阻害を生じさせて、電子計算機による業務を妨害する行為を行う者は、自然人である個人であることが必要です。

電子計算機損壊等業務妨害罪の主体は、自然人である個人

4 客 体

電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機等に対する加害行為により、電子計算機に動作阻害を生じさせて、電子計算機による業務を妨害する行為を行った者を処罰することによって、電子計算機による業務の円滑な遂行を保護しようとする犯罪なので、電子計算機損壊等業務妨害罪の客体は、電子計算機によって遂行される人の業務です。

⑴ 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録

ア 人とは

電子計算機等に対する加害行為により、電子計算機に動作阻害を生じさせて、電子計算機による業務を妨害する行為を行う者は、自然人でなければなりませんが、電子計算機損壊等業務妨害罪の客体である電子計算機による人の業務にいう「人」は、自然人でなければならないというわけではありません。

つまり、電子計算機損壊等業務妨害罪の客体である電子計算機による人の業務にいう「人」には、自然人だけでなく、法人(大判昭7.10.10)やその他の団体も含まれます(大判大15.2.15参照)。これは、法人等にも電子計算機による業務は存在するからです。ただし、団体というためには、「単なる人の集合体では足りず、特定の共同目的を達成するための業務主体として社会的に認められる程度の組織性と継続性を有すること」(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.92)が必要です。例えば、政党その他の政治団体、宗教団体、労働組合、各種学会等が、これに当たります。

団体が電子計算機損壊等業務妨害罪による保護を受けるためには、その団体に組織性と継続性が必要

イ 業務とは

電子計算機損壊等業務妨害罪の客体である電子計算機による人の業務にいう「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます(大判大5.6.26、大判大10.10.24)。株式会社の企業活動のような営利・経済的なものである必要はなく、宗教団体の布教活動のような精神的・文化的なものであってもかまいませんが、電子計算機を使用して行われるものに限られます。

ただし、活動に継続性があることが必要なので、1回的なものは業務に含まれません(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年、p.138参照)。もっとも、それ自体は1回的・単発的・一時的なものであっても、継続性を有する本来の業務遂行の一環として行われたものは、業務に該当します(大判大10.10.24、東京高判昭37.10.23、大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、pp.94-95参照)。

業務には、継続性があることが必要

ウ 使用するとは

電子計算機損壊等業務妨害罪は、人の業務に使用する電子計算機等に対する加害行為により、電子計算機に動作阻害を生じさせて、電子計算機による業務を妨害する行為を行った者を処罰する犯罪ですが、ここにいう「使用する」とは、業務の遂行のために継続的に使用されていることをいいます。したがって、現に使用中であることは必要なく、例えば、一時休止している電子計算機を損壊して、再始動後の業務の遂行を妨害するような場合も、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立し得ます。

一時休止している電子計算機を損壊した場合も、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立し得る。

エ 電子計算機とは

電子計算機とは、自動的に演算やデータ処理を行う電子装置、簡単に言えばコンピュータのことをいいますが、電子計算機損壊等業務妨害罪にいう電子計算機は、「人に代わって業務遂行に使用されているものであることを要(し、)……それ自体が一定の独立性をもって、あたかも人が行う業務であるかのように自動的に情報処理を行うものとして用いられる」(大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.158)ものでなければなりません。つまり、「それ自体が業務を左右するような判断、事務処理、制御等の機能を果たしている電子計算機といえるものに限定され」(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.248)ます。

したがって、以下のようなものは、ここにいう電子計算機には含まれません。

| 当該機器自体が自動的に情報処理を行う装置とはいえない | ・家電製品 ・自動カメラ ・自動販売機 など これらに組み込まれたマイクロコンピュータは、当該機器の機能・性能を向上させるための部品としての役割を果たしているにすぎないものであり、それ自体が独立性を持って業務に用いられているとはいえません(パチンコ遊技台に組み込まれたロムにつき福岡高判平12.9.21)。 |

| それ自体業務を左右するような判断、事務処理、制御等の機能を果たしていない | ・電 卓 ・電子手帳 ・電子辞書 など |

| (大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.248参照) | |

電子計算機損壊等業務妨害罪にいう電子計算機には、単純作業的な処理を行うものは含まれない。

オ 用に供するとは

電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機自体に対するものだけではなく、電子計算機の用に供する電磁的記録に対する加害行為を手段とする場合も成立します。

そして、ここにいう「用に供する」とは、業務に使用される電子計算機に用いられるという意味です。したがって、当面の間、業務に使用される予定のないバックアップ用の電磁的記録は、これに当たりません(前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年、p.725参照)。

業務に使用される予定のないデータを消去する等しても、電子計算機損壊等業務妨害罪は成立しない。

カ 電磁的記録とは

電子計算機損壊等業務妨害罪は、業務に使用する電子計算機に用いられる電磁的記録に対する加害行為により、電子計算機に動作阻害を生じさせて、電子計算機による業務を妨害する行為を行った場合にも成立します。そして、ここにいう「電磁的記録」とは、正確に言えば、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」(刑法7条の2)ですが、簡単に言えば、電子データのことです。

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

電磁的記録=電子データ

⑵ 業務上過失致死傷罪における業務との相違

犯罪の成立に業務性が問題となるものとしては、業務妨害罪のほかに業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)等があります。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

いずれも同じ業務という言葉を用いてはいますが、業務妨害罪にいう業務は、業務上過失致死傷罪等にいう業務と以下のような違いがあります(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.92、団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年、pp.399-400参照)。

- 個人的な娯楽や趣味として行うものは含まれません。

- 人の生命・身体に対する危険を伴ったり、そのような危険を防止するものに限定されません。

- 刑法的保護に値しないものⓘは除かれます。

業務妨害罪にいう業務と業務上過失致死傷罪にいう業務とは、イコールではない。

⑶ 公務と業務

電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機等に対する加害行為により、電子計算機に動作阻害を生じさせて、電子計算機による業務を妨害する行為を処罰する犯罪です。そして、現在の情報化社会においては、多くの公務が電子計算機を用いて行われます。

もっとも、刑法は、公務を保護するために、別に公務執行妨害罪(刑法95条1項)を規定しています。

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

そこで、電子計算機を用いて行う公務を、電子計算機等に対する加害行為により妨害した場合に、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立するのか、つまり、公務が業務に含まれるかが問題となります。

この点については、強制力を行使する権力的公務か否かによって公務が業務に含まれるかを判断する偽計・威力業務妨害罪の場合(最決平12.2.17)とは異なり、電子計算機損壊等業務妨害罪の場合は、全ての公務が業務に含まれることになります。これは、電子計算機を用いる公務には、強制力を行使する権力的公務というものは存在せず、強制力を行使しない非権力的公務しか存在しないからです。

電子計算機を用いて行う公務は全て、電子計算機損壊等業務妨害罪の客体となる。

なお、電子計算機等に対する加害行為が、職務執行中の公務員に対する暴行とも評価される場合は、電子計算機損壊等業務妨害罪と公務執行妨害罪が成立し、観念的競合(同法54条1項前段)となるとされていますⓘ(前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年、p.727参照)。

1個の行為が2個以上の罪名に触れ……るときは、その最も重い刑により処断する。

5 行 為

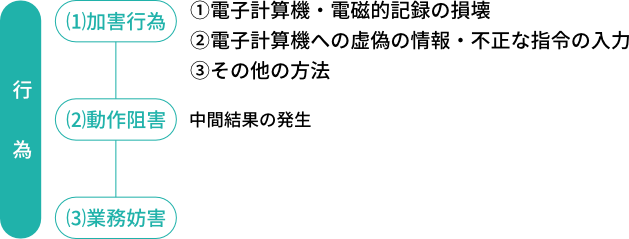

電子計算機損壊等業務妨害罪の行為は、⑴加害行為(①電子計算機・電磁的記録の損壊、②電子計算機への虚偽の情報・不正な指令の入力、③その他の方法)により、⑵電子計算機に動作阻害を生じさせ、⑶業務を妨害することです。

電子計算機損壊等業務妨害罪の行為=①加害行為+②動作阻害+③業務妨害

⑴ 加害行為

ア 電子計算機・電磁的記録の損壊とは

電子計算機・電磁的記録の損壊とは、電子計算機・電磁的記録を物質的に変更・滅失させる場合だけでなく、データを消去するなど、その効用を喪失させる一切の行為をいいます。

判例で損壊に当たるとされたものとしては、以下のようなものがあります。

- 放送会社のホームページ内の天気予報画像を消去してわいせつ画像に置き換えた場合(大阪地判平9.10.3。

➡ 天気予報画像を消去したことが損壊に当たり、わいせつ画像をハードディスク内に記憶・蔵置させたことが虚偽の情報の入力に当たり、これを閲覧させたことが(本来提供すべき情報とは異なる情報を利用者らに閲覧させたことが使用目的に反する動作をさせたものとして)電子計算機に動作阻害を生じさせたことに当たります。 - コンピュータ制御式旋盤機の内臓記憶回路に入力された作業用プログラムを消去又は改ざんした場合(京都地峰山支判平2.3.26)

電子計算機・電磁的記録の損壊には、その効用を喪失させる一切の行為が含まれる。

イ 電子計算機への虚偽の情報・不正な指令の入力

虚偽の情報とは、当該システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報をいいます。

また、不正な指令とは、当該事務処理の場面において、与えられるべきでない指令をいいます。

例えば、「化学工場において、電子計算機によって、ある化学反応のために反応器を一定の温度、圧力に保つという制御が行われている場合に、その電子計算機にとっては、当該反応器の温度、圧力についての事実と異なるデータが『虚偽の情報』であり、停止すべきでない時点での停止指令が『不正な指令』」(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.249)に当たります。

また、「他人の業務を妨害する意図でコンピュータを制御するプログラムにあらかじめ一定の仕掛け(例えば、ある記号を入力することにより、すべてのファイル内容を書き換えてしまうようにしておくことなど)を組み込んでおこくこと」(前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年、p.725)も含まれます。

虚偽の情報・不正な指令かどうかは、電子計算機による事務処理の目的・場面に照らして判断する。

ウ その他の方法

その他の方法とは、電子計算機に向けられた加害手段であって、その動作に直接影響を及ぼすような性質のものをいいます。

例えば、以下のようなものが含まれます。

- 電子計算機の電源の切断

- 温度、湿度を急激に上下させるような動作環境の破壊

- 通信回線の切断

- 入出力装置の損壊

- 処理不能なデータの入力(DoS攻撃等) など

加害行為にその他の方法が含まれることによって、業務に使用する電子計算機の動作に直接影響を及ぼすものである限り、「動作阻害惹起行為に限定はない」(山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年、p.167)ことになります。

なお、電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機に動作阻害を生じさせなければ成立しないので、加害行為は、「直接電子計算機の動作阻害を生ぜしめるような性質のものに限られ、コンピュータ・ルームの占拠やオペレータの拘束のような場合は含まれ」(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年、p.144)ません。

加害行為は、直接電子計算機に動作阻害を生じさせるようなものでなければならない。

⑵ 動作阻害

電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機による業務の円滑な遂行を保護する犯罪なので、同罪が成立するためには、単に電子計算機等に対する加害行為が存在するだけでは足りず、「電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせ」るという動作阻害の結果が発生することが必要です。

「使用目的に沿うべき動作をさせず」とは、電子計算機を設置して業務に使用している者が、当該電子計算機を使用することによって実現しようとしている目的に適合した動作をさせないことをいいます。

例えば、コンピュータ・ウイルスを発症させて電子計算機の作動を停止させる場合などですⓘ。

「使用目的に反する動作をさせ(る)」とは、電子計算機を設置して業務に使用している者が、当該電子計算機を使用することによって実現しようとしている目的に反する動作をさせることをいいます。

例えば、プログラムを改ざんしたり、虚偽のデータを入力することによって、予定とは異なった規格の製品を製造させることなどです。

なお、「使用目的に沿うべき動作をさせないこと」≒「使用目的に反する動作をさせること」なので、これらを厳密に区別する必要はありません(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年、p.145参照)。

電子計算機損壊等業務妨害罪が成立するためには、電子計算機の動作阻害という中間結果が発生することが必要

⑶ 業務妨害

業務妨害とは、人が反復継続する意図で行う経済的・社会的活動を妨害することをいいます。

6 結 果

電子計算機損壊等業務妨害罪を規定している刑法234条の2は、業務を「妨害した」と規定していますが、現実に妨害の結果が発生することは必要ではなく、電子計算機等に向けられた加害行為によって電子計算機に動作阻害が生じ、電子計算機による業務を妨害するおそれがある状態を発生させれば足ります。したがって、電子計算機損壊等業務妨害罪は、抽象的危険犯ですⓘ。

電子計算機損壊等業務妨害罪は、抽象的危険犯

7 主観的要件

電子計算機損壊等業務妨害罪は故意犯なので、同罪が成立するためには、加害行為・動作阻害・業務妨害の危険の発生についての認識・認容といった故意があることが必要となります。

もっとも、電子計算機による業務を妨害する目的を持っている必要はありません。

電子計算機損壊等業務妨害罪は、目的犯ではない。

8 未遂・既遂

偽計・威力業務妨害罪とは異なり、電子計算機損壊等業務妨害罪は、未遂が処罰されます。

例えば、以下のような場合に、電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂が成立します。

- 損壊等に至らなかった場合

ネットワークを通じて電子計算機の動作を不能にさせるコンピュータ・ウイルスを送り込もうとしたが、防護措置が機能して阻止された場合 - 動作阻害に至らなかった場合

データを消去するコンピュータ・ウイルスを電子メールで送信したが、プロバイダのメールボックスに記録させるにとどまった場合

一方で、電子計算機損壊等業務妨害罪は抽象的危険犯なので、加害行為を行って電子計算機に動作阻害を生じさせ、電子計算機による業務を妨害するおそれのある状態を作り出せば、既遂に達します。例えば、バックアップ体制が整えられていたことから現実に業務が妨害されることにはならなかったとしても、電子計算機の動作阻害により、当該電子計算機による業務の円滑な遂行が妨害されるおそれがあった場合には、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立します。

電子計算機損壊等業務妨害罪は、未遂も処罰される。

9 罪数・他罪との関係

⑴ 電子計算機損壊等業務妨害罪の個数

電子計算機損壊等業務妨害罪の保護法益は電子計算機による業務の円滑な遂行なので、対象となる業務の数を基準として、つまり、被害を受けた業務の数に応じた電子計算機損壊等業務妨害罪が成立します。

例えば、加害行為が複数あっても、1個の業務を妨害した場合は、単純一罪となります(大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.160)。

電子計算機損壊等業務妨害罪の個数は、業務の数を基準とする。

⑵ 偽計・威力業務妨害罪との関係

加害行為が偽計又は威力に当たるような場合は、妨害される業務が同一である限りは、電子計算機損壊等業務妨害罪は偽計・威力業務妨害罪の特別類型であると解されるので、電子計算機損壊等業務妨害罪のみが成立します(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.253、前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年、p.727参照)。

電子計算機損壊等業務妨害罪と偽計・威力業務妨害罪は、特別法・一般法の関係にある。

⑶ 毀棄罪との関係

電子計算機損壊等業務妨害罪が、電磁的記録を消去することによって行われた場合や電子計算機を損壊することによって行われた場合は、それぞれ以下の犯罪が同時に成立します。

- 電磁的記録を消去することによって行われた場合

電磁的記録毀棄罪(刑法258条、259条) - 電子計算機を損壊することによって行われた場合

器物損壊等罪(同法261条)

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

なお、これらの犯罪と電子計算機損壊等業務妨害罪は、保護法益が異なるので、観念的競合となります。

⑷ 不正指令電磁的記録供用罪との関係

電子計算機損壊等業務妨害罪が、電子計算機に不正な指令を与えることによって行われた場合は、電子計算機損壊等業務妨害罪とは別に、不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2第2項)が成立します。

1項

正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1号

人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

2号

前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

2項

正当な理由がないのに、前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。

3項

前項の罪の未遂は、罰する。

なお、これらは互いに保護法益が異なるので、観念的競合となります(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、pp.253-254参照)。

10 確認問題

⑴ 令和4年度 司法試験 短答式試験 刑法 第4問

信用及び業務に対する罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1.人の業務に使用する電子計算機に対して不正な指令を入力した場合、その指令の内容が人の業務を妨害するおそれのあるものであれば、当該電子計算機の動作に影響を及ぼしていなくても、電子計算機損壊等業務妨害罪の既遂犯が成立し得る。

2.威力業務妨害罪における「威力」は、客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力であればよく、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない。

3.偽計業務妨害罪における「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいい、電話料金の支払を免れるための機器を電話回線に取り付けて課金装置の作動を不能にする行為は、これに該当しない。

4.信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同罪における「信用」には、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼だけでなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含まれる。

5.威力業務妨害罪における「威力」は、被害者の面前で行使される必要があるので、被害者が執務のために日頃使っている机の引き出しに猫の死骸をひそかに入れた場合、後に被害者がこれを発見するに至ったとしても、威力業務妨害罪は成立しない。

法務省「令和4年司法試験問題」短答式試験(刑法)

ア 解 説

1.について

電子計算機損壊等業務妨害罪の行為は、⑴加害行為(①電子計算機・電磁的記録の損壊、②電子計算機への虚偽の情報・不正な指令の入力、③その他の方法)により、⑵電子計算機に動作阻害を生じさせ、⑶業務を妨害することです。

つまり、電子計算機損壊等業務妨害罪の既遂が成立するためには、電子計算機の動作阻害という中間結果が発生している必要があります。

したがって、1.は誤りです(5参照)。

2.について

威力とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい(最判昭28.1.30)、現実に相手方の自由意思が制圧されたことは必要ありません。

したがって、2.は正しいです。

- 詳細については「こちら」を参照してください。

3.について

偽計とは、「人を欺き、あるいは人の錯誤又は不知を利用すること」(山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年、p.163)をいい、必ずしも直接的に人の不知・錯誤を利用する必要はなく、直接的には機械に対する加害行為であっても、偽計に当たる場合があります(最決昭59.4.27、西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年、pp.140-141参照)。

したがって、3.は誤りです。

- 詳細については「こちら」を参照してください。

4.について

信用とは、「経済的な側面における人の社会的な評価」(最判平15.3.11)をいい、単なる人の支払意思・能力に対する社会的な信頼だけではなく、例えば、販売・納入する商品・製品の品質、アフターサービスの良否、経営姿勢等に対する社会的な信頼も含まれます(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.83参照)。

したがって、4.は正しいです。

- 詳細については「こちら」を参照してください。

5.について

威力とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい(最判昭28.1.30)、「必ずしも直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要し」(最判昭32.2.21)ないので、被害者の面前で行使される必要はありません。

また、事務机に猫の死がいを入れ、被害者に発見させた事案について、判例は、威力業務妨害罪の成立を認めています(最決平4.11.27)。

したがって、5.は誤りです。

- 詳細については「こちら」を参照してください。

イ 解 答

1.~5.は、それぞれ、「誤り」「正しい」「誤り」「正しい」「誤り」となります。

したがって、解答は2及び4ということになります。

⑵ 平成30年度 司法試験 短答式試験 刑法 第18問

信用及び業務に対する罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1.信用毀損罪における「流布」とは、虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置くことをいい、行為者自らが直接に不特定又は多数の人に告知する場合のみならず、特定かつ少数の者を通じて順次不特定又は多数の人に伝播させる場合も含まれる。

2.電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機に向けられた加害行為を手段とする業務妨害行為を処罰対象とするものであるところ、同罪の加害行為は、「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」することと「人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え」ることに限られる。

3.威力業務妨害罪における「威力を用いて」とは、人の意思を制圧するような勢力を行使することをいい、このような勢力が業務に従事している人に対して直接行使されることを要する。

4.信用毀損罪は、公訴が提起されることにより公判において事件の内容が明らかになり、かえって被害者の信用が損なわれる事態を招くおそれがあるため、被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない。

5.強制力を行使しない公務は、業務妨害罪における「業務」には該当するが、公務執行妨害罪における「職務」には該当しない。

法務省「平成30年司法試験問題」短答式試験(刑法)

ア 解 説

1.について

流布とは、不特定又は多数人に伝播させることをいい、「直接には特定の少数人に対して告知したばあいでも、他人の口を通じて順次それが不特定または多数の人に伝播されることを認識して行ない、その結果、不特定または多数の人に伝播されたならば、『流布』した」(団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年、p.397)ことになります(伝播性の理論、大判昭12.3.17。)。

したがって、1.は正しいです。

- 詳細については、「こちら」を参照してください。

2.について

電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機等に対する加害行為を手段として、電子計算機に動作阻害を生じさせて、電子計算機による業務を妨害する行為を処罰する犯罪です。

そして、加害行為として、

- 電子計算機・電磁的記録の損壊

- 電子計算機への虚偽の情報・不正な指令の入力

- その他の方法

が規定されています(刑法234条の2)。

しかし、2.の記述は、電子計算機損壊等業務妨害罪における加害行為を、①及び②に限定されるとしています。

したがって、2.は誤りです(5参照)。

3.について

威力とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、「必ずしも直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要し」(最判昭32.2.21)ません。

したがって、3.は誤りです。

- 詳細については、「こちら」を参照してください。

4.について

信用毀損罪(刑法233条前段)は、親告罪ではありません。

したがって、4.は誤りです。

5.について

業務妨害罪の業務に公務が含まれるかについては、公務が強制力を行使する権力的公務かどうかによって区別され、強制力を行使しない非権力的公務は、業務妨害罪の業務に含まれます(最決平12.2.17)。

また、強制力を行使しない非権力的公務であっても、公務であることに変わりはないので、強制力を行使しない非権力的公務は、公務執行妨害罪における職務に含まれます。

したがって、5.は誤りです(4⑶参照)。

イ 解 答

1.~5.は、それぞれ、「正しい」「誤り」「誤り」「誤り」「誤り」となります。

したがって、解答は1ということになります。

11 参考文献

- 大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年

- 大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年

- 高橋則夫『刑法各論』第3版、成文堂、2018年

- 西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年

- 前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年

- 山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年