Contents

1 意 義

偽計業務妨害罪(刑法233条後段)とは、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害する行為を処罰する犯罪です。

2 保護法益

偽計業務妨害罪の保護法益は、人の社会生活上の地位における社会的活動の自由です(井田良『講義刑法学・各論』第2版、有斐閣、2020年、p.196、大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.150、高橋則夫『刑法各論』第3版、成文堂、2018年、p.191参照)。

偽計業務妨害罪の保護法益は、人の社会的活動の自由

3 主 体

偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の社会的活動を妨害する行為を処罰する犯罪で、人の社会的活動を保護するためには、これを妨害する行為を行う者に制限を設ける理由は特にありません。

したがって、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の社会的活動を妨害する行為を行った場合には、誰にでも偽計業務妨害罪が成立し得ます。

ただし、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の社会的活動を妨害する行為を行う者は、自然人である個人であることが必要で、法人の代表者が、法人の名義を用いて人の社会的活動を妨害する行為を行った場合は、法人ではなく、現実に行為した代表者が処罰されることになります(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.81、91参照)。これは、法人は観念的な存在で、実際に法人として活動しているのは、法人自体ではなく、自然的・物理的な存在である代表者だからです。

例えば、A株式会社の代表取締役甲が、個人的に恨みを持っている知人Bを困らせようとして、Bが経営する飲食店に、実際には利用する意思がないのに、A株式会社の忘年会の予約を入れ、これを無断でキャンセルし、予約した日時にBが経営する飲食店を利用しなかった場合、その行為は、A株式会社の行為として行われたものではありますが、現実に行動しているのは代表取締役である甲なので、偽計業務妨害罪で処罰されるのは、A株式会社ではなく、甲になります。

偽計業務妨害罪の主体は、自然人である個人

4 客 体

偽計業務妨害罪は、虚偽に風説を流布し、又は偽計を用いて人の社会的活動を妨害する行為を行った者を処罰することによって人の社会的活動の自由を保護しようとする犯罪なので、偽計業務妨害罪の客体は、人の業務です。

⑴ 人とは

偽計業務妨害罪の実行行為である虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の社会的活動を妨害する行為を行う者は、自然人でなければなりませんが、偽計業務妨害罪の客体である人の業務にいう「人」は、自然人でなければならないというわけではありません。

つまり、偽計業務妨害罪の客体である人の業務にいう「人」には、自然人だけでなく、法人(大判昭7.10.10)やその他の団体も含まれます(大判大15.2.15参照)。これは、法人等にも社会的活動は存在するからです。ただし、団体というためには、「単なる人の集合体では足りず、特定の共同目的を達成するための業務主体として社会的に認められる程度の組織性と継続性を有すること」(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、pp.91-92)が必要です。例えば、政党その他の政治団体、宗教団体、労働組合、各種学会等が、これに当たります。

団体が偽計業務妨害罪による保護を受けるためには、組織性と継続性が必要

⑵ 業務とは

偽計業務妨害罪の客体である人の業務にいう「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます(大判大5.6.26、大判大10.10.24)。株式会社の企業活動のような営利・経済的なものである必要はなく、宗教団体の布教活動のような精神的・文化的なものであってもかまいません。

ただし、活動に継続性があることが必要なので、結婚式のような1回的なものは業務に含まれません(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年、p.138参照)。もっとも、それ自体は1回的・単発的・一時的なものであっても、継続性を有する本来の業務遂行の一環として行われたものは、業務に該当します。例えば、政党の結党大会は、それ自体は1回しか行われないものではありますが、継続性を有する政党の業務遂行活動の一環として行われるものなので、これを虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて妨害した場合は、偽計業務妨害罪が成立し得ます(東京地判昭36.9.13、大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、pp.94-95参照)。

業務には、継続性があることが必要

ア 業務上過失致死傷罪における業務との相違

犯罪の成立に業務性が問題となるものとしては、業務妨害罪のほかに業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)等があります。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

いずれも同じ業務という言葉を用いてはいますが、業務妨害罪にいう業務は、業務上過失致死傷罪等における業務と以下のような違いがあります(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.92、団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年、pp.399-400参照)。

- 個人的な娯楽や趣味として行う自動車の運転や狩猟は含まれません。

- 人の生命・身体に対する危険を伴ったり、そのような危険を防止するものに限定されません。

- 刑法的保護に値しないものⓘは除かれます。

業務妨害罪にいう業務と業務上過失致死傷罪にいう業務とは、イコールではない。

イ 公務と業務

偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の社会的活動を妨害する行為を処罰する犯罪です。そして、公務も人の社会的活動であることに変わりはありません。

もっとも、刑法は、公務を保護するために、別に公務執行妨害罪(刑法95条1項)を規定しています。

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

そこで、公務を、虚偽の風説を流布し、偽計を用いて妨害した場合に、偽計業務妨害罪が成立するのか、つまり、公務が業務に含まれるのかが問題となります。

この点については、以下のようになります。

| 公務が業務に含まれるか | 公務を偽計によって妨害した場合 | |

| 強制力を行使する権力的公務 | ✕ | 公務執行妨害罪も偽計業務妨害罪も成立しない。 |

| 上記以外の公務 |

○ | 偽計業務妨害罪が成立する。 |

つまり、公務を偽計によって妨害した場合に、偽計業務妨害罪が成立するか否かは、対象となる公務が強制力を行使する権力的公務か否かによって区別されます(最決平12.2.17)。これは、強制力を行使する権力的公務(例えば、警察官による被疑者の逮捕など)の場合は、暴行・脅迫に至らない妨害行為を自力で排除することができるのに対し、強制力を行使する権力的公務以外の公務(例えば、国会における議事、国公立大学(独立行政法人)における講義、公立病院における事務など)の場合は、そのような妨害行為を自力で排除することができないので、業務妨害罪が成立し得るとすることによって、公務を保護する必要があるからです。

公務が業務に含まれるかは、公務が強制力を行使する権力的なものかどうかによって決まる。

5 行 為

偽計業務妨害罪の行為は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することです。

⑴ 虚偽の風説の流布

ア 虚偽とは

虚偽とは、客観的な真実に反することをいいます。

全く根も葉もないことだけでなく、真実に虚偽の事実を付け加えたものや、一部に虚偽が存在する場合も含みます(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.84参照)。

イ 風説とは

風説とは、うわさをいい、行為者自身が創造・創作したものである必要はありません。

なお、必ずしもうわさの形をとっている必要はなく、行為者自身の判断・評価といった形をとっていてもかまいません。

ウ 流布とは

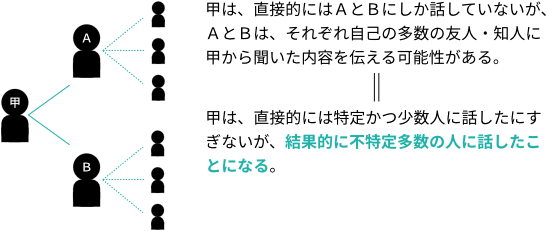

流布とは、不特定又は多数人に伝播させることをいいます(不特定及び多数人の意義については「こちら」を参照してください。)。

「直接には特定の少数人に対して告知したばあいでも、他人の口を通じて順次それが不特定または多数の人に伝播されることを認識して行ない、その結果、不特定または多数の人に伝播されたならば、『流布』した」(団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年、p.397)ことになります(伝播性の理論、大判昭12.3.17)。

例えば、甲が自宅でA及びBに対して「あの弁当屋は衛生管理ができていない。」と言った場合において、甲の発言当時に、A及びBが後で自己の多数の友人・知人に対して対象となった弁当屋が衛生管理ができていないと言い触らすことが予見されるような状態にあれば、虚偽の風説を流布したと認められ、甲に偽計業務妨害罪が成立し得ます。

伝播可能性があれば、流布したと認められる。

⑵ 偽 計

偽計とは、「人を欺き、あるいは人の錯誤又は不知を利用すること」(山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年、p.163)をいいます。

例えば、店の前に「本日休業」という張り紙をして客を帰らせるように、直接被害者に向けられている必要はありません。また、必ずしも直接的に人の不知・錯誤を利用する必要もなく、直接的には機械に対する加害行為であっても、偽計に当たる場合があります(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年、pp.140-141参照)。

判例で、偽計に当たるとされたものとしては、以下の事例があります。

| 直接的に人の不知・錯誤を利用した場合 | ・漁場の海底に障害物を沈めて漁網を破損させる行為(大判大3.12.3) ・他紙と紛らわしい体題号等に変えた新聞を発行する行為(大判大4.2.9) ・虚偽の電話注文をして配達させる行為(大阪高判昭39.10.5) ・一般客を装ってATM機を長時間占拠する行為(最決平19.7.2) |

| 上記以外の場合 | ・有線放送の送信線をひそかに切断して放送を妨害する行為(大阪高判昭49.2.14) ・電話料の課金装置の作動を不能にする機械を電話機等に設置等する行為(最決昭59.4.27) ・電力量計の作動を遅らせる装置を施す行為(福岡地判昭61.3.3) |

⑶ 妨 害

妨害とは、業務の執行自体の妨害に限らず、広く業務の経営を阻害する一切の行為をいいます(大判昭8.4.12)。

6 結 果

偽計業務妨害罪を規定している刑法233条後段は、業務を「妨害した」と規定していますが、現実に妨害の結果が発生することは必要ではなく、業務の執行又は経営を阻害するおそれのある状態を発生させれば足ります(大判昭11.5.7)。したがって、偽計業務妨害罪は、抽象的危険犯ⓘです。

偽計業務妨害罪は、抽象的危険犯

7 主観的要件

偽計業務妨害罪は故意犯なので、同罪が成立するためには、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いることの認識及びその結果人の業務を妨害するおそれのある状態を作り出すことの認識・認容といった故意があることが必要となります。

もっとも、人の業務を妨害する目的を持っている必要はありません(大阪高判昭39.10.5)。

偽計業務妨害罪は、目的犯ではない。

8 未遂・既遂

偽計業務妨害罪には、未遂を処罰する規定がないので、処罰されません(刑法44条)。

未遂を罰する場合は、各本条で定める。

また、偽計業務妨害罪は抽象的危険犯なので、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害するおそれのある状態を作り出す行為を行えば、既遂に達します。

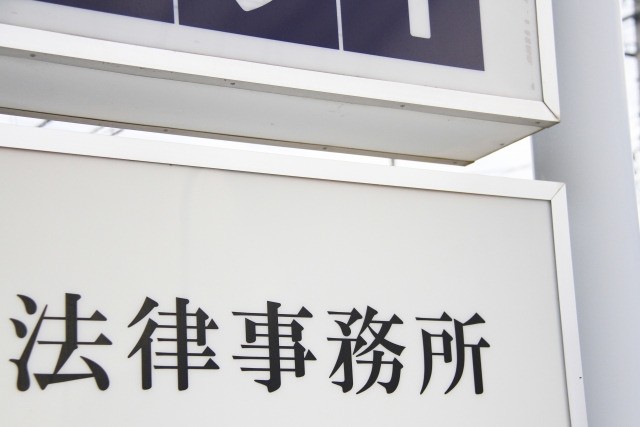

例えば、甲が、過去に訴訟でAに負けたことから、Aの訴訟代理人を務めた弁護士Bに恨みを抱き、Bを失職させるため、Bを雇っている法律事務所Xの所長のCに宛てて、「Bの依頼人に対する態度は不遜で、そのことはBがそれまで担当してきた依頼人の間でも評判であるから、法律事務所Xの信用を維持するためには、Bを速やかに解雇した方がよい」という虚偽の内容の手紙を郵送した場合、その手紙を読んだCが実際にBを解雇するには至らなかったとしても、Bには、勤務する法律事務所Xから解雇その他の業務上の不利益を受けるおそれが生じているので、甲によるBに対する偽計業務妨害罪は、既遂に達することになります。

偽計業務妨害罪に未遂はない。

9 罪数・他罪との関係

⑴ 偽計業務妨害罪の個数

偽計業務妨害罪の保護法益は人の社会的活動なので、対象となる業務の数を基準として、つまり、被害を受けた業務の数に応じた偽計業務妨害罪が成立します。

例えば、1個の行為で2人の業務を妨害した場合は、2個の偽計業務妨害罪が成立して観念的競合(刑法54条1項前段)となります(大判昭9.5.12)。

1個の行為が2個以上の罪名に触れ……るときは、その最も重い刑により処断する。

偽計業務妨害罪の個数は、業務の数を基準とする。

⑵ 信用毀損罪との関係

同一の行為で同一人の信用と業務を同時に害した場合は、刑法233条違反の単純一罪となります(大判昭3.7.14)。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

⑶ 威力業務妨害罪との関係

偽計と威力を用いて1人の業務を妨害した場合には、刑法233条後段と234条の両条に当たる単純一罪となります(東京高判昭27.7.3、福岡高判昭33.12.15)。

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

⑷ 名誉毀損罪との関係

業務妨害の行為が同時に人の名誉を毀損するものである場合は、業務妨害罪と名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立し、観念的競合となります(大判大5.6.26、大判大10.10.24)。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

⑸ 恐喝罪との関係

業務妨害の行為が恐喝の手段として行われた場合は、業務妨害罪と恐喝罪(刑法249条)が成立し、牽連犯(刑法54条1項後段)となります(大判大2.11.5)。

1項

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2項

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

⑹ 文書偽造罪との関係

業務妨害の手段として文書を偽造・行使した場合は、文書偽造・同行使罪と業務妨害罪は牽連犯となります(大判昭7.7.14)。

10 確認問題

⑴ 令和4年度 司法試験 短答式試験 刑法 第4問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑵ 令和2年度 司法試験 短答式試験 刑法 第12問

業務妨害罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1.利用客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が2台設置されている銀行の無人出張所において、そのうち1台にカメラを設置し、当該現金自動預払機に客を誘導する意図で、一般客を装い、もう1台の現金自動預払機を2時間占拠した場合、偽計業務妨害罪が成立する。

2.講演会の主催者が閲覧する可能性を認識した上、インターネット上の掲示板に、当該講演会の会場に放火するという趣旨の書き込みをし、当該主催者に閲覧させた結果、当該講演会を中止させた場合、威力業務妨害罪が成立する。

3.公職選挙法上の選挙長による立候補届出受理事務を妨害する目的で、その届出場所において、突如大声を発し、ボールペンを机にたたき付けるという暴行・脅迫に至らない言動を用いてその事務を滞らせた場合、威力業務妨害罪が成立する。

4.知人Aに対する嫌がらせの目的で、同人に成り済まし、同人に無断で宅配ピザ店に電話をかけてピザ50枚を注文し、これを同人宅まで配達することを依頼して、同店店員にピザ50枚を作らせ、配達させた場合、偽計業務妨害罪が成立する。

5.弁護士Xの弁護士としての活動を困難にさせる目的で、同人から、同人が携行し、その業務にとって重要な訴訟記録等が入ったかばんを奪い取った上、自宅に保管した場合、偽計業務妨害罪が成立する。

法務省「令和2年司法試験問題」短答式試験(刑法)

ア 解 説

1.について

本当は現金自動預払機を使用していないのに使用しているように装い、他人にその現金自動預払機を使用することができないものと誤信させる行為は、人の不知・錯誤を利用するものとして、偽計に当たります。

また、そのような行為によって、他の客がその現金自動預払機を使用することができなくなっていることから、銀行がその現金自動預払機を客の利用に供するという業務が妨害されています。

以上から、1.の行為には、偽計業務妨害罪が成立します(最決平19.7.2)。

2.について

不特定又は多数人が認識することができるインターネット上の掲示板に講演会の会場に放火する旨の書き込みをすることは、公然と人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示したものといえます。

また、それによって講演会の開催が中止されていることから、講演会を開催するという業務が妨害されています。

以上から、2.の行為には、威力業務妨害罪が成立します。

したがって、2.は正しいです。

- 威力業務妨害罪の詳細については「こちら」を参照してください。

3.について

公選法上の選挙長による立候補届出受理事務は、強制力を行使する権力的公務ではないので、業務妨害罪にいう業務に当たります(最決平12.2.17参照)。

また、威力とは人の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、暴行・脅迫よりも広い概念で、大声を発し、ボールペンを机に叩き付ける行為も、威力に当たります。

そして、それによって立候補届出受理事務を滞らせていることから、立候補届出受理事務の円滑な進行という業務が妨げられています。

以上から、3.の行為には、威力業務妨害罪が成立します。

したがって、3.は正しいです。

- 威力業務妨害罪の詳細については「こちら」を参照してください。

4.について

Aを装い、本当にAがピザ50枚を注文する意思があるかのように誤信させる行為は、人の不知・錯誤を利用するものとして、偽計に当たります。

また、ピザ店は虚偽の注文を真実と信じてピザ50枚の製造と配達を行っており、そのことによって、本来割く必要のなかった店舗運営上のリソースを割かざるを得なくなっていることから、ピザ店の正常な業務の遂行が妨害されたといえます。

以上から、4.の行為には、偽計業務妨害罪が成立します。

5.について

弁護士Xが携行しているかばんを奪い取ることは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力として威力に当たります。

また、そのかばんには、弁護士Xがその業務を遂行するうえで重要な訴訟記録が入っていたことから、かばんを奪い取られたことによって、弁護士Xの円滑な業務の遂行が妨げられる事態に至ったといえます。

以上から、5.の行為には、威力業務妨害罪が成立します。

したがって、5.は誤りです。

- 威力業務妨害罪の詳細については「こちら」を参照してください。

イ 解 答

1.~5.は、それぞれ、「正しい」「正しい」「正しい」「正しい」「誤り」となります。

したがって、解答は5ということになります。

⑶ 平成29年度 司法試験 短答式試験 刑法 第10問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑷ 平成19年度 新司法試験 短答式試験 刑事系科目 第11問

[業務妨害罪]に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1.業務妨害罪における業務は、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業であり、経済的に収入を得る目的のものであることを要しないから、運転免許を取得した者が娯楽のために行う自動車の運転も本罪の業務に含まれる。

2.威力業務妨害罪が成立するには、現実に執行中の業務の執行を妨害した結果が発生したことを要し、被害者に業務を中止させあるいは不能にさせたことが必要である。

3.弁当屋に電話をかけ、弁当を受け取る意思もなく、代金を支払う意思もないのに、偽名を名のって弁当100個を注文し、これを架空の住所まで配達することを依頼して、同弁当屋の店員に弁当100個を作らせ、配達に赴かせた場合、偽計業務妨害罪が成立する。

4.県議会の審議中、傍聴席において、大声を上げながら椅子を叩くなどして審議を中断させた場合、妨害の対象となったのは公務であるから、威力業務妨害罪ではなく公務執行妨害罪が成立する。

5.自己の勤務する会社の上司に恨みを持ち、同人の事務机の引き出し内に犬の死がいを入れておいて同人にこれを発見させ、畏怖させた行為は、これにより同人の当日の各種決裁事務等の執行が不可能になったとしても「威力を用いた」とはいえないから、威力業務妨害罪には当たらない。

法務省「平成19年新司法試験試験問題」短答式試験(刑事系科目)

ア 解 説

1.について

業務妨害罪における業務とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいい(大判大5.6.26、大判大10.10.24)、営利・経済的なものである必要はなく、精神的・文化的なものであってもかまいませんが、娯楽のために行う行為は含まれません。

したがって、1.は誤りです(4⑵ア参照)。

2.について

威力業務妨害罪は抽象的危険犯なので、同罪の成立には、実際に業務が妨害されたという結果が発生することは必要ありません。

したがって、2.は誤りです。

- 威力業務妨害罪の詳細については「こちら」を参照してください。

3.について

偽名と架空の住所を用いて、本当に弁当100個を購入する意思があるかのように誤信させる行為は、人の不知・錯誤を利用するものとして、偽計に当たります。

また、弁当屋は虚偽の注文を真実と信じて弁当100個の製造と配達を行っており、そのことによって、本来割く必要のなかった店舗運営上のリソースを割かざるを得なくなっていることから、弁当屋の正常な業務の遂行が妨害されたといえます。

以上から、3.の行為には、偽計業務妨害罪が成立します。

4.について

県議会の議事は、強制力を行使する権力的公務ではないので、業務妨害罪にいう業務に当たります(最決平12.2.17参照)。

また、威力とは人の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、大声を上げながら椅子を叩くなどの行為も、威力に当たります。

以上から、4.の行為には、威力業務妨害罪が成立します。

一方で、公務執行妨害罪(刑法95条1項)は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えることによって成立しますが、ここにいう暴行は人に向けられたものでなければならず、脅迫は害悪を告知するものでなければなりません。そして、椅子を叩くという行為は人に向けられたものではなく、また、大声を上げる行為は害悪の告知とはいえないので、いずれの行為も、公務執行妨害罪の実行行為である暴行・脅迫には該当しません。

以上から、4.の行為には、公務執行妨害罪は成立しません。

したがって、4.は誤りです(4⑵イ参照)。

- 威力業務妨害罪の詳細については「こちら」を参照してください。

- 公務執行妨害罪の詳細については「こちら」を参照してください。

5.について

威力とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、判例は、事務机の引き出し内に猫の死がいを入れ、被害者に発見させたという事例で、威力業務妨害罪の成立を認めています(最決平4.11.27)。

5.では、猫ではなく犬の死がいを用いていますが、事務机の引き出し内に入れた死がいが犬であっても猫であっても、これを見た人は同じように意思を制圧されることになるので、猫の死がいを用いた事例に対する判例の判断は、犬の死がいを用いた5.の場合でも同じく妥当するということができます。

以上から、5.の行為には、威力業務妨害罪が成立します。

したがって、5.は誤りです。

- 威力業務妨害罪の詳細については「こちら」を参照してください。

イ 解 答

1.~5.は、それぞれ、「誤り」「誤り」「正しい」「誤り」「誤り」となります。

したがって、解答は3ということになります。

⑸ 平成13年度 司法試験 第二次試験 短答式試験 第58問

学生AないしEは、公務に対する業務妨害罪の成否に関し、次の1から5までのいずれかの異なる見解を採っている。この見解をめぐり、学生AないしDが下記のとおり発言している。後記アからオまでの各事例について、各学生の見解から業務妨害罪の成否を検討した場合、学生Cの見解から業務妨害罪が成立する個数と、学生Dの見解から業務妨害罪が成立する個数との合計は幾つか。

【見解】

1 公務は、一切業務妨害罪の対象とならない。

2 すべての公務が、業務妨害罪の対象となる。

3 強制力を伴う権力的公務は、業務妨害罪の対象とならないが、それ以外の公務は、対象となる。

4 民間の業務に類似する公務は、業務妨害罪の対象となるが、これに類似しない公務は、対象とならない。

5 偽計業務妨害罪に関しては、上記2の立場を採り、威力業務妨害罪に関しては、上記3の立場を採る。

【発言】

学生A E君の見解は、公務の中にも、実態として民間の業務とほとんど同質のものがあることを考慮しない点で疑問だと思う。

学生B 同感だね。しかし、A君の見解は、単に外形的な事務の遂行態様を基準に判断するのか、それとも事務の内容的な意義にまで立ち入って判断するのかにより、業務として保護される範囲が大きく異なってくるから、妥当性を欠くように思う。

学生C だけど、B君の見解は、広すぎるよ。妨害を受けても自力でこれを排除し得る権限を有する公務もあるだろう。そのようなものまで、業務妨害罪の対象としてふさわしいのだろうか。

学生D その点では賛成だ。しかし、威力と偽計の限界には微妙なものがあるから、C君のように、妨害の手段いかんで扱いを分けるのは疑問だね。現在の判例も、僕と同じ立場のようだ。

【事例】

ア 配達中の郵便局員に虚偽の事実を告げ、郵便局に引き返させて、郵便物の配達を妨害した。

イ 執行官をだまし、無関係の第三者の物件を差し押さえさせて、動産差押えの執行を妨害した。

ウ 警察官に暴行を加え、逮捕を妨害した。

エ 窓口で激しく怒号し、国立病院の治療費徴収事務を妨害した。

オ 刑事事件の弁護人に、虚偽の公判期日変更決定を通知し、予定の公判期日の開廷を不可能ならしめ、裁判所の訴訟手続を妨害した。

1.3個 2.4個 3.5個 4.6個 5.7個

法務省「旧司法試験第二次試験短答式試験問題」平成13年度問題

ア 解 説

見解と学生の組合せについて

学生Aは、「公務の中にも、実態として民間の業務とほとんど同質のものがあることを考慮しない点で疑問」と発言しています。これは、公務と業務とを全く別に取り扱うことはおかしいという趣旨です。つまり、学生Aの発言は、公務は一切業務妨害罪の対象とはならないという見解に対する批判です。したがって、学生Eは、見解1をとっています。そうすると、この時点における見解と学生の組合せは、以下のようになります。

| 学生A | 学生B | 学生C | 学生D | 学生E | |

| 見解1 | × | × | × | × | 〇 |

| 見解2 | × | ||||

| 見解3 | × | ||||

| 見解4 | × | ||||

| 見解5 | × |

また、学生Aの「公務の中にも、実態として民間の業務とほとんど同質のものがあることを考慮しない点で疑問」との発言から、学生Aは、民間の業務と同質の公務は、業務妨害罪の対象とすべきであると考えていることが分かります。したがって、学生Aは、見解4をとっています。そうすると、この時点における見解と学生の組合せは、以下のようになります。

| 学生A | 学生B | 学生C | 学生D | 学生E | |

| 見解1 | × | × | × | × | 〇 |

| 見解2 | × | × | |||

| 見解3 | × | × | |||

| 見解4 | 〇 | × | × | × | × |

| 見解5 | × | × |

学生Cは、自力で妨害を排除することのできる権限を有する公務(=権力的公務)までも、業務として業務妨害罪の対象とすることは妥当でない旨及び学生Bの見解では業務妨害罪の対象となる公務の範囲が広すぎる旨の発言をしています。そして、権力的公務も業務妨害罪の対象となり、また、最も業務妨害罪の対象となる公務の範囲が広いのは見解2です。したがって、学生Bは、見解2をとっています。そうすると、この時点における見解と学生の組合せは、以下のようになります。

| 学生A | 学生B | 学生C | 学生D | 学生E | |

| 見解1 | × | × | × | × | 〇 |

| 見解2 | × | 〇 | × | × | × |

| 見解3 | × | × | × | ||

| 見解4 | 〇 | × | × | × | × |

| 見解5 | × | × | × |

学生Dは、学生Cの見解は、妨害の手段いかんで扱いを分けるものである旨の発言をしています。これは、公務に対する妨害の手段が偽計か威力かによって、業務妨害罪の対象となるかならないかを分ける見解を学生Cがとっていることを示しています。したがって、学生Cは、見解5をとっています。そうすると、見解と学生の組合せは、以下のようになります。

| 学生A | 学生B | 学生C | 学生D | 学生E | |

| 見解1 | × | × | × | × | 〇 |

| 見解2 | × | 〇 | × | × | × |

| 見解3 | × | × | × | 〇 | × |

| 見解4 | 〇 | × | × | × | × |

| 見解5 | × | × | 〇 | × | × |

各見解と各事例における業務妨害罪の成否について

見解1~5と事例ア~オにおける業務妨害罪の成否の組合せは、以下のようになります。

| 事例ア※ | 事例イ | 事例ウ | 事例エ | 事例オ | |

| 見解1 (学生E) |

× | × | × | × | × |

| 見解2 (学生B) |

〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 見解3 (学生D) |

〇 | × | × | 〇 | 〇 |

| 見解4 (学生A) |

〇 | × | × | 〇 | × |

| 見解5 (学生C) |

〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |

| ※ 郵政民営化(2007(平成19)年)以前は、郵便局員は公務員で、郵便物の配達は公務です。 |

|||||

イ 解 答

学生Cの見解から業務妨害罪が成立する事例はア・イ・エ・オ、学生Dの見解から業務妨害罪が成立する事例はア・エ・オなので、学生C及びDの見解から業務妨害罪が成立する事例の個数の合計は7です。

したがって、解答は5ということになります。

⑹ 平成8年度 司法試験 第二次試験 短答式試験 第54問

公務執行妨害罪における公務と業務妨害罪における業務との関係について、学生AないしDが、下記ⅠないしⅣのいずれかの異なる見解を採った上で後記のとおり発言している。学生とその見解の組合せとして正しいものはどれか。

Ⅰ 公務はすべて、公務執行妨害罪及び業務妨害罪の対象となる。

Ⅱ 公務はすべて、公務執行妨害罪の対象となるが、業務妨害罪の対象とはならない。

Ⅲ 非権力的公務は、公務執行妨害罪及び業務妨害罪の対象となるが、権力的公務は、業務妨害罪の対象とはならない。

Ⅳ 業務妨害罪の対象となるのは非権力的公務のみであり、公務執行妨害罪の対象となるのは権力的公務のみである。

A 暴行を加えて非権力的公務を妨害すれば、威力業務妨害罪が成立し得る。

B 暴行を加えて非権力的公務を妨害しても、公務執行妨害罪は成立し得ない。

C 暴行を加えて非権力的公務を妨害すれば、公務執行妨害罪が成立し得る。

D 偽計を用いて権力的公務を妨害すれば、偽計業務妨害罪が成立し得る。

1.ABCD 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCD 5.ABCD

法務省「旧司法試験第二次試験短答式試験問題」平成8年度問題

|||| |||| |||| |||| ||||

ⅡⅣⅢⅠ ⅢⅠⅡⅣ ⅢⅣⅡⅠ ⅣⅢⅠⅡ ⅣⅢⅡⅠ

ア 解 説

学生Aの発言について

学生Aは、「暴行を加えて非権力的公務を妨害すれば、威力業務妨害罪が成立し得る。」と発言していることから、非権力的公務が業務妨害罪にいう業務に含まれるという見解を採っています。そして、各見解について、非権力的公務が業務妨害罪にいう業務に含まれるか否かについては、以下のようになります。

| 見解Ⅰ | 見解Ⅱ | 見解Ⅲ | 見解Ⅳ |

| 〇 | × | 〇 | 〇 |

したがって、学生Aは、見解Ⅱを採らないということになります。そうすると、この時点における学生と見解の組合せは、以下のようになります。

| 見解Ⅰ | 見解Ⅱ | 見解Ⅲ | 見解Ⅳ | |

| 学生A | × | |||

| 学生B | ||||

| 学生C | ||||

| 学生D |

学生Bの発言について

学生Bは、「暴行を加えて非権力的公務を妨害しても、公務執行妨害罪は成立し得ない。」と発言していることから、非権力的公務は公務執行妨害罪にいう公務には含まれないという見解を採っています。そして、各見解について、非権力的公務が公務執行妨害罪にいう公務に含まれるか否かについては、以下のようになります。

| 見解Ⅰ | 見解Ⅱ | 見解Ⅲ | 見解Ⅳ |

| 〇 | 〇 | 〇 | × |

したがって、学生Bは、見解Ⅳを採っています。そうすると、この時点における学生と見解の組合せは、以下のようになります。

| 見解Ⅰ | 見解Ⅱ | 見解Ⅲ | 見解Ⅳ | |

| 学生A | × | × | ||

| 学生B | × | × | × | 〇 |

| 学生C | × | |||

| 学生D | × |

学生Cの発言について

学生Cは、「暴行を加えて非権力的公務を妨害すれば、公務執行妨害罪が成立し得る。」と発言していることから、非権力的公務が公務執行妨害罪の公務に含まれるという見解を採っています。そして、各見解について、非権力的公務が公務執行妨害罪にいう公務に含まれるか否かについては、以下のようになります。

| 見解Ⅰ | 見解Ⅱ | 見解Ⅲ | 見解Ⅳ |

| 〇 | 〇 | 〇 | × |

したがって、学生Cは、見解Ⅳを採らないということになります。そうすると、この時点における学生と見解の組合せは、以下のようになります。

| 見解Ⅰ | 見解Ⅱ | 見解Ⅲ | 見解Ⅳ | |

| 学生A | × | × | ||

| 学生B | × | × | × | 〇 |

| 学生C | × | |||

| 学生D | × |

学生Dの発言について

学生Dは、「偽計を用いて権力的公務を妨害すれば、偽計業務妨害罪が成立し得る。」と発言していることから、権力的公務が業務妨害罪の業務に含まれるという見解を採っています。そして、各見解について、権力的公務が業務妨害罪にいう業務に含まれるか否かについては、以下のようになります。

| 見解Ⅰ | 見解Ⅱ | 見解Ⅲ | 見解Ⅳ |

| 〇 | × | × | × |

したがって、学生Dは、見解Ⅰを採っています。そうすると、学生と見解の組合せは、以下のようになります。

| 見解Ⅰ | 見解Ⅱ | 見解Ⅲ | 見解Ⅳ | |

| 学生A | × | × | 〇 | × |

| 学生B | × | × | × | 〇 |

| 学生C | × | 〇 | × | × |

| 学生D | 〇 | × | × | × |

イ 解 答

学生A~Dは、それぞれ、Ⅲ・Ⅳ・Ⅱ・Ⅰの見解を採っています。

したがって、解答は3ということになります。

10 参考文献

- 井田良『講義刑法学・各論』第2版、有斐閣、2020年

- 大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年

- 大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年

- 高橋則夫『刑法各論』第3版、成文堂、2018年

- 団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年

- 西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年

- 前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年

- 山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年