Contents

1 意 義

労役場留置とは、資力がなくて罰金・科料を完納できない場合に、労役場に留置して罰金・科料の支払に換えて作業を行わせる、罰金・科料の特別な執行方法をいいます。

このように、労役場留置は、罰金・科料という刑罰の執行方法なので、刑罰ではありません※。

資力がある場合は、強制執行がなされ、労役場留置を行うことはできません。また、本人に罰金・科料を納付する時間的余裕を与えるため、裁判が確定した後、一定の期間(罰金の場合は30日、科料の場合は10日)が経過しなければ、本人の承諾なく労役場留置の執行をすることはできません(刑法18条5項)。

罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

なお、労役場は、刑事施設に付設されています(刑事収容施設法287条1項)。

労役場及び監置場は、それぞれ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する。

労役場留置は刑罰ではない。

2 期 間

留置の期間は、以下のとおりです。

- 罰金が単一で科される場合

1日以上2年以下(刑法18条1項) - 科料が単一で科される場合

1日以上30日以下(同条2項) - 罰金が併科される場合

3年以下(同条3項前段) - 罰金と科料が併科される場合

3年以下(同条3項前段) - 科料が併科される場合

60日以下(同条3項後段)

なお、情状により、行政官庁(=地方更生保護委員会)の決定によって、いつでも仮出場※を許すことができます(刑法30条2項、更生保護法39条1項)。

罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

刑法第28条の規定による仮釈放を許す処分及び同法第30条の規定による仮出場を許す処分は、地方委員会の決定をもってするものとする。

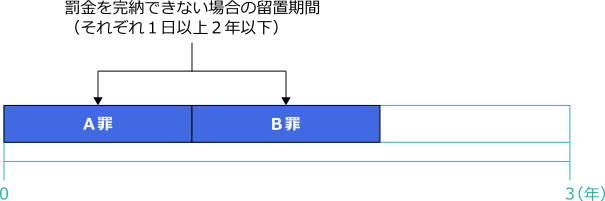

⑴ 罰金が併科される場合

罰金が併科される場合は、労役場留置の期間は3年を超えることができません。

罰金が併科される場合とは、「数個の罰金を同時に科した場合」(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第1巻)、青林書院、2015年、p.396)をいいます。

この場合、それぞれの罰金ごとの留置期間が2年を超えてはならないとともに、併科された各刑の留置期間の合計が3年を超えてはなりません(西田典之・山口厚・佐伯仁志編『注釈刑法 第1巻 総論』有斐閣、2010年、p.104参照)。

例えば、

「被告人を第1の罪について罰金200万円に、第2の罪について罰金250万円に、第3の罪について罰金300万円に処する。右の各罰金を完納することができないときは、金4,000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」

という判決は、

- 第1の罪の労役場留置期間

200万円÷4,000円=500(日) - 第2の罪の労役場留置期間

250万円÷4,000円=625(日) - 第3の罪の労役場留置期間

300万円÷4,000円=750(日) - 第1の罪から第3の罪の労役場留置期間の合計

500日+625日+750日=1,875日

となり、第3の罪の労役場留置期間が2年(=730日)を超えている点で、また、全体として3年(=1,095日)を超えている点でも刑法18条3項前段に違反することとなります(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第1巻)、青林書院、2015年、p.396参照)。

罰金が併科される場合の労役場留置期間は、

・それぞれの罰金ごとの留置期間<=2年

かつ

・併科された各刑の留置期間の合計<=3年

でなければならない。

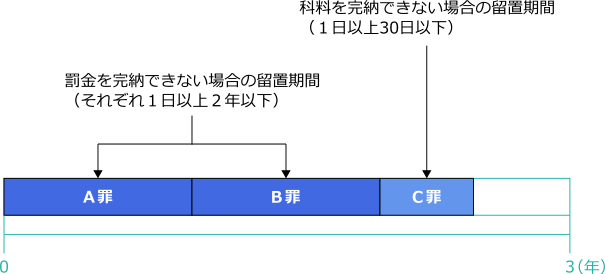

⑵ 罰金と科料が併科される場合

罰金と科料が併科される場合は、労役場留置の期間は3年を超えることができません。

罰金と科料が併科される場合とは、刑法53条1項による場合をいいます。

拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第46条の場合は、この限りでない。

刑法53条1項と同法46条を併せて見ると、「科料は、死刑には併科されず、無期の懲役及び禁錮、罰金並びに拘留と併科される」(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第4巻)、青林書院、2013年、p.293)ことになります。つまり、科料は、併合罪のうちの1個の罪について死刑に処するときを除いて、罰金と併科することができます。

したがって、刑法53条1項による場合とは、併合罪の関係に立つ他の罪ついて死刑に処することなく、罰金と科料が併科される場合をいいます。

この場合、罰金と科料は別々に主文に表示して言い渡され、罰金の留置期間は2年を、科料の留置期間は30日を超えてはならないとともに、併科された各刑の留置期間の全体が3年を超えてはなりません(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第1巻)、青林書院、2015年、p.396参照)。

罰金と科料が併科される場合の労役場留置期間は、

・それぞれの罰金ごとの留置期間<=2年

かつ

・それぞれの科料ごとの留置期間<=30日

かつ

・併科された各刑の留置期間の合計<=3年

でなければならない。

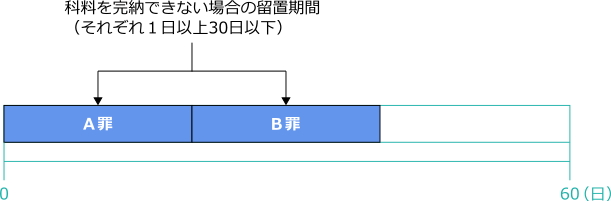

⑶ 科料が併科される場合

科料が併科される場合は、労役場留置の期間は60日を超えることができないことになります。

科料が併科される場合とは、刑法53条2項による場合をいいます。

2個以上の拘留又は科料は、併科する。

この場合、各罪の科料ごとに主文に刑が表示され、それぞれの科料ごとの留置期間が30日を超えてはならないとともに、併科された各刑の留置期間の合計が60日を超えてはなりません(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第1巻)、青林書院、2015年、p.396参照)。

科料が併科される場合は、各罪の科料ごとに主文に刑が表示されることになりますが、併合罪の関係にある罪について2個以上の科料を併科する場合、判決理由に各罪について科した科料金額が明示されるか、又はうかがい知ることができるときは、主文に2個以上の科料を合計して一括表示しても違法ではありません(名古屋高判昭26.11.30)。

例えば、科料に当たる2件の併合罪を犯した場合において、主文で

「第1の罪につき科料3,000円に、第2の罪につき科料5,000円に、それぞれ処する。」

というように表示することなく、それぞれの科料の金額が判決理由中で明らかにされている限りは、主文で

「科料8,000円に処する。」

としても差し支えありません(団藤重光編『注釈 刑法⑵-Ⅱ 総則⑶』有斐閣、1969年、p.610参照)。

なお、科料を併科する場合、各罪について科された科料の額を合算した金額に上限はありません。

科料が併科される場合の労役場留置期間は、

・それぞれの罰金ごとの留置期間<=30日

かつ

・併科された各刑の留置期間の合計<=60日

でなければならない。

3 言渡しの方法

罰金・科料の言渡しをする場合には、

「被告人を罰金(科料)○○円に処する。ただし、右罰金(科料)を完納することができないときは、金△△円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」

というように、罰金・科料の言渡しとともに、罰金・科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければなりません(刑法18条4項)。

罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

留置1日当たりの金額の決定方法については特に決まりはなく、留置の期間は法律に定められた期間の範囲内で裁判所が自由に決定します。

なお、少年に対しては労役場留置の言渡しをすることはできません(少年法54条)。

少年に対しては、労役場留置の言渡をしない。

罰金・科料の言渡しをする場合は、労役場留置期間も言い渡さなければならない。

4 罰金・科料の一部が納付された場合

罰金・科料の一部が国庫に納付された場合には、留置期間は、以下の計算式により算出された日数となります(刑法18条6項)。

(罰金・科料の全額-納付額)÷留置1日当たりの金額

上記の計算の結果、端数が生じた場合は、これを1日とします(刑法18条6項かっこ書)。

罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。

労役場留置期間の計算において、端数は1日とする。

5 確認問題

平成25年度 司法試験 短答式試験 刑事系科目 第9問

刑罰に関する次のアからオまでの各記述を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

ア.自由刑には、懲役、禁錮及び労役場留置が含まれる。

イ.財産刑には、罰金、没収及び追徴が含まれる。

ウ.有期の懲役又は禁錮は、1月以上15年以下であり、これを加重する場合においては30年にまで上げることができる。

エ.有期の懲役又は禁錮を減軽する場合においては1月未満に下げることができる。

オ.懲役は、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰であり、禁錮は、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。

法務省「平成25年司法試験問題」短答式試験(刑事系科目)

⑴ 解 説

ア.について

刑罰は、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収の7種で、労役場留置は刑罰ではありません。

なお、死刑は生命刑、懲役・禁錮・拘留は自由刑、罰金・科料・没収は財産刑となります(没収が付加刑で、没収以外が主刑となります。)

したがって、ア.は誤りです(1参照)。

イ.について

刑罰は、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収の7種で、労役場留置は刑罰ではありません。

なお、死刑は生命刑、懲役・禁錮・拘留は自由刑、罰金・科料・没収は財産刑となります(没収が付加刑で、没収以外が主刑となります。)

したがって、イ.は誤りです。

ウ.について

有期の懲役又は禁錮は、1月以上20年以下です(刑法12条1項、13条1項)。

懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。

禁錮は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。

したがって、ウ.は誤りです。

エ.について

有期の懲役又は禁錮を減軽する場合は、1月未満に下げることができます(刑法14条2項)。

有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。

したがって、エ.は正しいです。

オ.について

懲役と禁錮とは、いずれも刑事施設に拘置して執行される刑罰であるという点では共通しています。

そして、前者は所定の作業が課されるが、後者はそれが課されないと点に違いがあります(刑法12条2項、13条2項)。

懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

禁錮は、刑事施設に拘置する。

したがって、オ.は正しいです。

⑵ 解 答

ア.~オ.は、それぞれ、「誤り」「誤り」「誤り」「正しい」「正しい」となります。

したがって、解答は、2-2-2-1-1ということになります。

6 参考文献

- 大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第1巻)、青林書院、2015年

- 大谷實『刑法講義総論』新版第5版、成文堂、2019年

- 団藤重光編『注釈 刑法⑴ 総則⑴』有斐閣、1964年

- 団藤重光編『注釈 刑法⑵-Ⅱ 総則⑶』有斐閣、1969年

- 西田典之・山口厚・佐伯仁志編『注釈刑法 第1巻 総論』有斐閣、2010年

- 前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年