Contents

- 1 意 義

- 2 主 体

- 3 告訴の相手方

- 4 方 法

- 5 効 果

- 6 期 間

- 7 告訴の取消し

- 8 確認問題

- 9 参考文献

1 意 義

告訴とは、「犯罪の被害者その他一定の関係者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追ないし処罰を求める意思表示」(宇藤崇・松田岳士・堀江慎司『刑事訴訟法』第2版、有斐閣、2018年、p.51)をいいます。

告訴は、捜査機関に対して犯罪事実の申告を行うという点では告発や被害届と共通していますが、以下のような違いがあります。

| 主 体 | 訴追ないし処罰の意思 | |

| 告 訴 | 被害者その他一定の関係者 | 必 要 |

| 告 発 | 誰でも(告訴権者を除く。) | 必 要 |

| 被害届 | 被害者 | 不 要 |

⑴ 犯罪事実の特定

告訴は、捜査機関に対して犯罪事実を申告するものなので、被害者等が犯人を知らなくても告訴することができます。つまり、

- 犯人を指定していなかった(大判昭12.6.5)

- 犯人の特定を誤っていた(大判大6.4.28)

としても、そのことを理由として告訴が無効となることはありません。

また、告訴は、犯人の訴追・処罰を求めるものなので、どのような犯罪によってどのような被害を受けたのかなど、告訴の対象となる犯罪事実は具体的に示されなければなりません。もっとも、告訴を行う者が必ずしも法律に詳しい者であるとは限りません。そこで、犯罪の日時・場所・犯行の態様などが詳細に示されなければならないというわけではなく(大判昭6.10.19)、どのような犯罪事実を申告するのかが大まかに特定されていれば足りるとされています。例えば、事実の同一性が認められる限り、以下のような場合でも、告訴が無効となることはありません。

- 窃盗の被害を受けたとして告訴したところ、告訴状に示された被害物品の数量と捜査・公判の結果明らかになった被害物品の数量が多少異なっていた場合

- 強姦未遂(現・不同意性交等未遂(同法180条、177条))として告訴したところ、公判において強制わいせつ罪(現・不同意わいせつ罪(同法176条))と認定された場合(高松高判昭27.4.24)

- 傷害罪(同法204条)として告訴したところ、公判において暴行罪(同法208条)と認定された場合(大判昭8.10.30)

- 名誉毀損罪(同法230条1項)として告訴したところ、公判において侮辱罪(同法231条)と認定された場合(大判昭10.4.8)

告訴と認められるためには、

・どのような犯罪で

・どのような被害を受けたのか

などを具体的に示して犯罪事実を特定する必要がある。

⑵ 訴追・処罰を求める意思表示

告訴が有効と認められるためには、犯人の訴追ないし処罰を求める意思表示がなければなりませんⓘ。

犯人の訴追ないし処罰を求める意思表示があるかどうかは、形式にとらわれることなく、実質的に判断されます。例えば、以下のような場合でも、告訴があったものとされます。

- 「被害届等と題する書面の提出であっても、その内容等から犯人の処罰を求める意思表示があるものと認められる場合」(河上和雄・中山善房・古田佑紀・原田國男・河村博・渡辺咲子編『大コンメンタール刑事訴訟法』第2版(第4巻)、青林書院、2013年、p.656)

- 被害者が捜査機関に対して「告訴はしません。」と供述したとしても、その供述全体の趣旨が犯罪事実を申告するとともに犯人の処罰を望むものであると認められる場合(最判昭22.11.24)

なお、処罰とは、刑法9条所定の刑事罰である必要があるので、単に民事で損害賠償を求めるにすぎない場合は含まれません(河上和雄・中山善房・古田佑紀・原田國男・河村博・渡辺咲子編『大コンメンタール刑事訴訟法』第2版(第4巻)、青林書院、2013年、p.657参照)。

また、犯人の訴追ないし処罰を求める意思表示の縁由・動機・目的は問題とならず(大判大5.5.8)、例えば、「捜査機関からの問い合わせ等に際して、犯人の処罰を求める意思表示を行った場合」(河上和雄・中山善房・古田佑紀・原田國男・河村博・渡辺咲子編『大コンメンタール刑事訴訟法』第2版(第4巻)、青林書院、2013年、p.656)でも告訴となり得ます。

告訴と認められるためには、単に犯罪事実を申告するだけでなく、犯人に刑罰を科してもらいたいという訴追・処罰を求める意思表示がなければならない。

2 主 体

告訴は、告発の場合のように誰でもできるわけではなく、以下の者がすることができます。

- 犯罪の被害者(刑訴法230条)

- 被害者の法定代理人(同法231条1項)

- 被害者の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹(同法231条2項)

- 被害者の親族(同法232条)

- 死者の親族又は子孫(同法233条)

なお、名誉毀損罪及び侮辱罪については、告訴をすることができる者が天皇や外国の君主等である場合についての特別の規定があります。

⑴ 犯罪の被害者

犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。

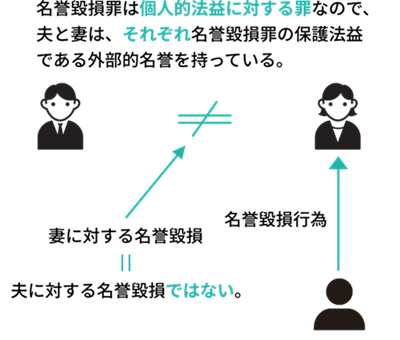

犯罪の被害者とは、犯罪による直接の被害者、つまり、「当該犯罪の構成要件が規定している保護法益の主体とされている者」ⓘ(後藤昭・白取祐司編『新・コンメンタール 刑事訴訟法』第3版、日本評論社、2018年、p.595)をいい、間接的に被害を受けた者は含まれません。

例えば、妻の名誉が毀損された場合における夫は、夫自身が自己の名誉を害されるという被害を直接受けたわけではないので、犯罪の被害者として告訴権を有することにはなりません(大判明44.6.8)。

被害者は、自然人に限られず、国や地方公共団体(最決昭35.12.27)その他の法人(大判明37.11.7、大判昭11.7.2)及び法人格のない社団若しくは財団も含まれます。これは、名誉毀損罪や業務妨害罪のように、犯罪によっては、法人等も保護法益の主体となることがあるからです。

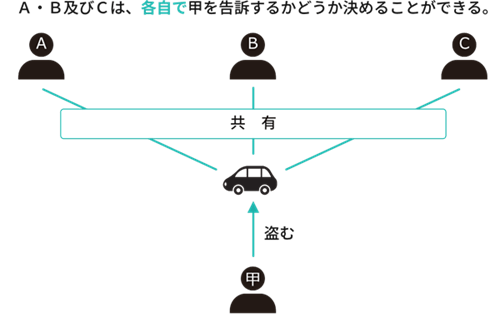

被害者が複数いる場合は、それぞれが独立して(=他の被害者の意思に関係なく)告訴権を有することになります。例えば、甲が、A・B及びCの3人が共有している自動車を盗んだ場合、A・B及びCは窃盗罪(刑法235条)の被害者ということになりますが、

- Aが告訴しないという意思表示をしたとしても、B及びCは、Aの意思に関係なく告訴することができる。

- その後、Bが既にした告訴を取り消したとしても、Cの告訴に影響を及ぼさない。

ということになります。

犯罪の被害者には、間接的に犯罪の被害を受けた者は含まれない。

⑵ 被害者の法定代理人

被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。

法定代理人とは、親権者(民法818条)及び後見人(同法839条~841条、843条)をいいます。

被害者の法定代理人は独立して(=被害者の意思に関係なく)告訴することができます。例えば、被害者が告訴することに反対していたとしても、被害者の法定代理人は告訴することができます。

法定代理人が複数いる場合は、それぞれが告訴権を有します(親権者につき最決昭34.2.6)。

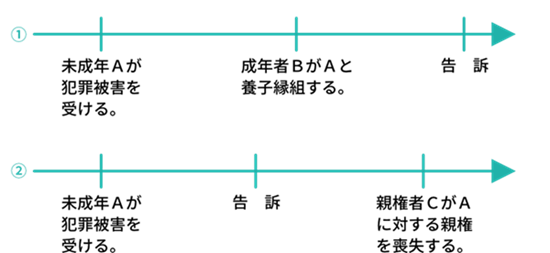

法定代理人の地位にあることは、告訴をした時点であればよいです。つまり、

- 被害者が被害を受けた時には法定代理人の地位に立っていない場合

- 告訴後に法定代理人の地位に立たなくなった場合

でもかまいません。例えば、以下の①及び②のいずれの場合も、告訴の時点でB及びCは未成年者Aの親権者であった以上、Aが受けた犯罪被害について、B及びCが被害者の法定代理人としてした告訴は有効です。

法定代理人の地位は、告訴時にあればよい。

⑶ 被害者の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹

被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

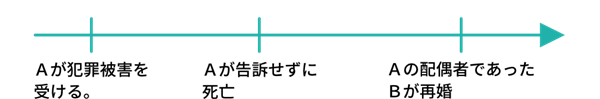

被害者が、

- 告訴をしないで死亡し、

- 生前に告訴しないという明確な意思表示がなされていない場合に、

被害者の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に告訴権が認められます。

被害者の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に当たるかどうかは、被害者が死亡した時点を基準として、民法の規定(民法725条~729条)によって判断します。例えば、以下のような場合でも、Bは、被害者Aの死亡当時、同人の配偶者であった以上、Aが受けた犯罪被害について、被害者の配偶者として告訴することができます。

なお、被害者が死亡した時点で、既に告訴期間が経過していたなどによって、被害者の告訴権が失われていた場合は、被害者の配偶者等は、告訴することはできません。

・死亡した被害者の配偶者等に告訴権が認められるためには、被害者が生前、

①告訴をしていないこと

②告訴しないという意思を明確にしていないこと

③被害者の死亡時に被害者が告訴権を失っていないこと

が必要

・配偶者等の地位は、被害者の死亡時にあればよい。

⑷ 被害者の親族

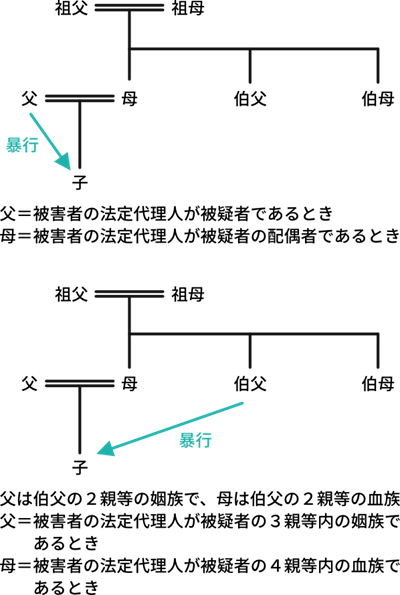

被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

被害者の法定代理人が、

- 被疑者

- 被疑者の配偶者

- 被疑者の4親等内の血族

- 3親等内の姻族

であるときは、被害者の親族は、独立して(=被害者やその法定代理人が意思と関係なく)、告訴することができます。

例えば、以下のような場合に、被害者の親族は、告訴することができます。

これは、親権者等の法定代理人が被疑者であったり、被疑者と密接な身分関係にある場合は、被害者やその法定代理人が告訴しづらい場合もあると考えられることから、被害者の親族も告訴することができることとして告訴権者の範囲を広げることで、被害者の保護を図ろうとしているものです。

被害者の法定代理人が被疑者の配偶者・4親等内の血族・3親等内の姻族に当たるかどうか及び告訴する者が被害者と親族関係にあるかどうかは、告訴の時を基準として、民法の規定によって判断します。

刑訴法232条所定の関係があるかどうかは、告訴の時を基準として、民法の規定によって判断する。

⑸ 死者の親族又は子孫

1項

死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。

2項

名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

死者の名誉毀損罪(刑法230条2項)は、告訴がなければ公訴を提起することができないとされていますが(同法232条)、死者は被害者として告訴することはできないので、死者の親族又は子孫が告訴することができるものとされています。

告訴する者が死者の親族であるかどうかは、死者の名誉毀損罪が犯された時を基準として、(死者が生存していると仮定して)民法の規定により判断します(河上和雄・中山善房・古田佑紀・原田國男・河村博・渡辺咲子編『大コンメンタール刑事訴訟法』第2版(第4巻)、青林書院、2013年、p.697、後藤昭・白取祐司編『新・コンメンタール 刑事訴訟法』第3版、日本評論社、2018年、p.602参照)。また、子孫とは、死者の血族である直系卑属の全てをいい、親等に制限はありません。

名誉を毀損した罪についても、刑訴法231条2項(⑶参照)の特則として、

- 被害者が告訴をしないで死亡し、

- 生前に告訴したくないという明確な意思表示がなされていない場合に、

被害者の親族又は子孫に告訴権が認められます。ただし、被害者が死亡した時点で、既に告訴期間が経過していたなどによって被害者の告訴権が失われていた場合は、被害者の親族等は告訴することはできません。告訴する者が親族又は子孫に当たるかどうかは、被害者が死亡した時点を基準として、民法の規定によって判断します。

なお、名誉を毀損した罪とは名誉毀損罪を意味し、侮辱罪は含まれません。

・死者の名誉毀損罪において、親族等の地位にあることは、行為の時を基準として判断する。

・名誉毀損罪において、親族等の地位にあることは、被害者が死亡した時を基準として判断する。

・子孫に親等の制限はない。

⑹ 告訴権者の指定

親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。

告訴権者が全て死亡していたり、告訴能力(⑺参照)がない場合、そのままでは親告罪の犯人を訴追・処罰することができなくなります。

もっとも、たまたま告訴権者がいなかったからといって、親告罪の犯人が訴追・処罰を免れるということは、不当に犯人を利することになります。そこで、告訴権者がいない場合は、利害関係人の申立てにより、検察官が、告訴権者を指定することができるものとして、親告罪の犯人が訴追・処罰を不当に免れることを防止することができるようにしています。

利害関係人に当たるかどうかについては、特に制限はなく、事実上の利害関係がある者であれば足ります。例えば、

- 友人

- 恋人

- 雇い主

- 債権者 など

も、利害関係人に当たります。

なお、親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいい、以下のようなものがあります。

| 刑法上の親告罪 | ・信書開封罪(133条) ・秘密漏示罪(134条) ・過失傷害罪(209条1項) ・未成年者拐取罪(224条)及び同罪を幇助する目的による被略取者引渡し等罪(227条1項) ・名誉毀損罪(230条1項) ・死者の名誉毀損罪(同条2項) ・侮辱罪(231条) ・一般親族間の親族相盗に係る窃盗罪(235条)、不動産侵奪罪(235条の2)、詐欺罪(246条)、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)、背任罪(247条)、準詐欺罪(248条)、恐喝罪(249条)、横領罪(252条)、業務上横領罪(253条)、遺失物等横領罪(254条) ・私用文書等毀棄罪(259条) ・器物損壊等罪(261条) ・信書隠匿罪(263条) |

| 特別法上の親告罪 | ・著作権侵害罪(著作権法119条等) ・無賃乗車罪(鉄道営業法29条) ・工場抵当権侵害罪(工場抵当法49条) ・税理士等の秘密漏示罪(税理士法59条1項3号、公認会計士法52条1項、司法書士法76条1項、行政書士法22条1項等) など |

検察官による告訴権者の指定は、

①親告罪について、

②告訴することができる者がなく、

②利害関係人の申立てがある場合

にすることができる。

⑺ 告訴能力

告訴が有効となるためには、告訴をする者に、「被害を受けた事実を理解するとともに、告訴することに伴う利害関係を理解する能力」(後藤昭・白取祐司編『新・コンメンタール 刑事訴訟法』第3版、日本評論社、2018年、p.596)がなければなりません。

したがって、そのような能力があると認められる場合には、未成年者であっても告訴することができます(最決昭32.9.26)。

なお、成年被後見人(民法7条以下)の場合は、一般的には、意思能力(=有効に意思表示をすることができる能力)がないので、告訴能力はないものと考えられます。

3 告訴の相手方

告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

告訴は、検察官又は司法警察員(所属は問いません。)に対して行わなければなりません(刑訴法241条1項)。

したがって、検察事務官や司法巡査に対して告訴し、それが受理されたとしても、有効な告訴とはなりません(大阪高判昭26.2.5。この場合、検察事務官や司法巡査は、検察官や司法警察員に取り次ぐことになり(司法巡査につき犯罪捜査規範63条2項)、検察官や司法警察員が受理した時に、告訴の効力が生じます。)。

警察官については、巡査部長以上の階級にある者が司法警察員、巡査の階級にある者は司法巡査とされます。

| 【警察官の階級】(警察法62条) | ||||||||

| 司法警察職員 | ||||||||

| 司法警察員 | 司法巡査 | |||||||

| 警視総監 | 警視監 | 警視長 | 警視正 | 警 視 | 警 部 | 警部補 | 巡査部長 | 巡 査 |

告訴は、検察官又は司法警察員にしなければならない。

4 方 法

告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

告訴は、書面又は口頭で行わなければなりません(刑訴法241条1項)。

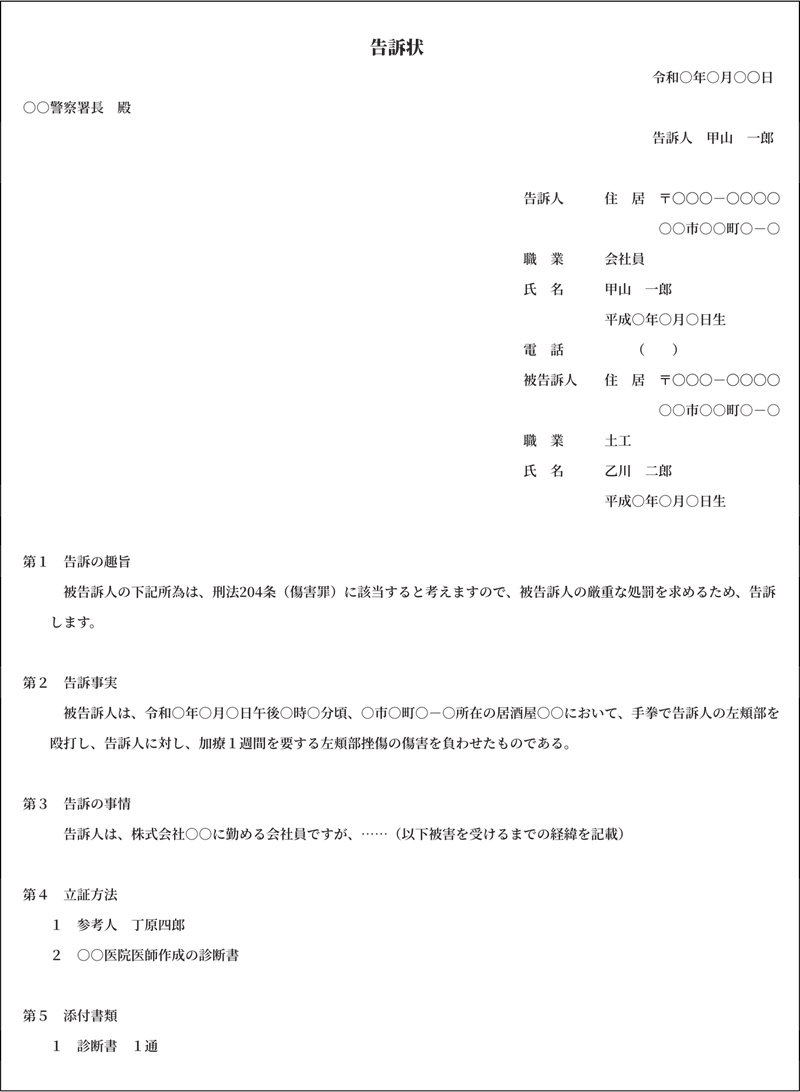

⑴ 書面による告訴

書面の形式に決まりはなく、犯罪事実の申告と犯人の訴追・処罰を求める意思表示があり、告訴人が明示されていれば足ります(告発書につき最決昭34.3.12)。

具体的には、以下のように作成します。

告訴状の形式に決まりはありませんが、電報やファクシミリによるものでも認められるかどうかについては、認められるという見解と認められないという見解があります。

告訴状の形式に決まりはない。

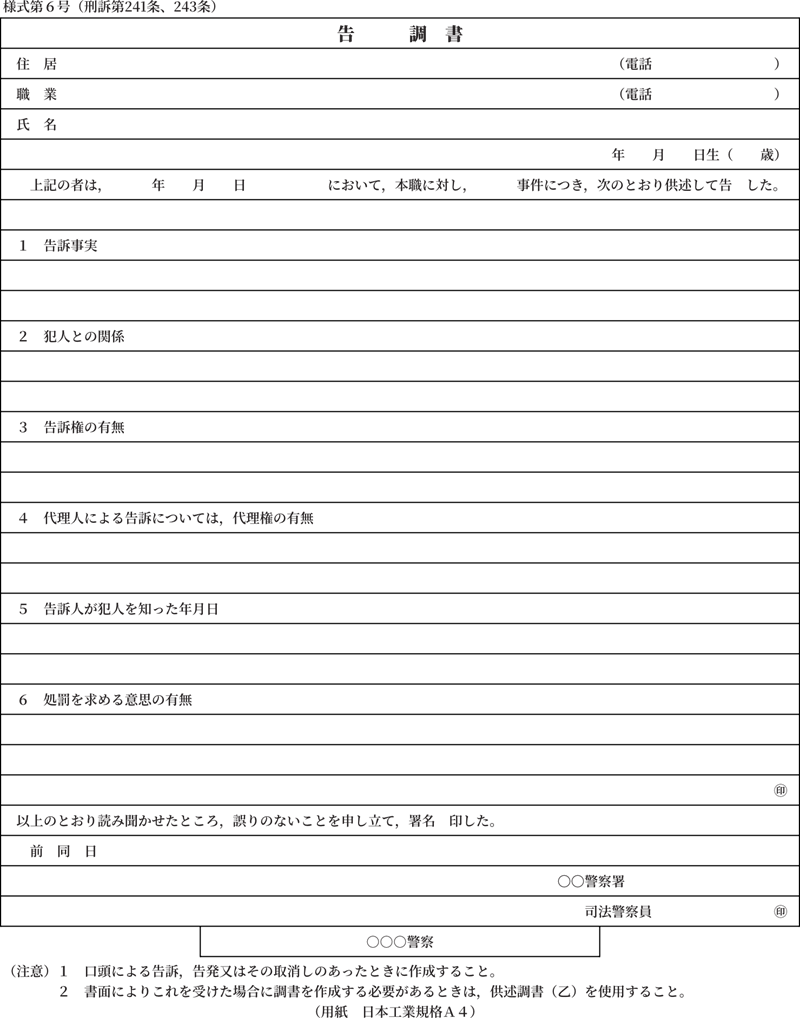

⑵ 口頭による告訴

告訴は、口頭によってもすることができますが、口頭による告訴を受けた検察官又は司法警察員は、告訴調書を作らなければならないので(刑訴法241条2項)、口頭による告訴は、検察官又は司法警察員の面前で行われなければなりません。したがって、電話による告訴は認められません(東京高判昭35.2.11)。

検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

口頭による告訴は、検察官又は司法警察員の面前で行われなければならない。

5 効 果

⑴ 捜査との関係

司法警察員が告訴を受理した場合は、速やかに書類・証拠物を検察官に送付しなければならないとされていることから(刑訴法242条)、捜査を行わなければなりません(犯罪捜査規範67条参照)。

司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

告訴または告発があった事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。

1号

ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。

2号

当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。

検察官は、告訴のあった事件について、起訴・不起訴等の処分をした場合は、告訴人に対して、その旨を通知し(刑訴法260条)、さらに、不起訴処分をした場合において、告訴人から請求があるときは、その理由を告知しなければならないとされていることから(同法261条)、検察官が告訴を受理した場合は、自ら捜査を行う責任を負うものとされています。

検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

告訴を受理した場合、捜査機関は捜査をしなければならない。

⑵ 公訴提起との関係

告訴がなされたとしても、検察官は公訴提起の義務を負うわけではありません(最大判昭27.12.24)。

親告罪の場合、告訴は訴訟条件なので、告訴がなければ、検察官は公訴を提起することはできません。

⑶ 公判との関係

親告罪について、告訴がないのに公訴提起された場合、裁判所は、公訴棄却の判決で手続を打ち切ることになります(刑訴法338条4号)。

左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。

4号

公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

また、告訴がないのに非親告罪から親告罪への訴因変更請求(同法312条1項)が検察官からされた場合、裁判所は、これを許したうえで、公訴棄却の判決をして手続を打ち切ることになります(同法338条4号準用)。

⑷ その他の効果

告訴があった事件について、検察官が公訴提起をしたけれども、被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人に以下のような事情があるときは、告訴人は、訴訟費用を負担させられる可能性があります(刑訴法183条1項)。

- 被告人が無罪又は免訴の判決を受けることになることを認識したうえであえて告訴した。

- 被告人が無罪又は免訴の判決を受けることになることを容易に認識できたのに不注意で告訴した。

告訴、告発又は請求により公訴の提起があった事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。

また、告訴があった事件について、検察官が不起訴処分をした場合において、告訴人に以下のような事情があるときは、告訴人は、刑事手続に関する費用を負担させられる可能性があります(同条2項)。

- 被疑者が不起訴処分を受けることになることを認識したうえであえて告訴した。

- 被疑者が不起訴処分を受けることになることを容易に認識できたのに不注意で告訴した。

告訴、告発又は請求があった事件について公訴が提起されなかった場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときも、前項と同様とする。

公務員職権濫用罪(刑法193条)等の一定の犯罪について、告訴があったにもかかわらず、検察官が公訴を提起しなかった場合において、不服があるときは、告訴人は、付審判請求をすることができます(刑訴法262条1項)。

刑法第193条から第196条まで又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。

告訴があった事件について、検察官が公訴を提起しなかった場合において、不服があるときは、告訴人は、検察審査会に対して審査を申し立てることができます(検察審査会法2条2項、30条)。

検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待って受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被った者(犯罪により害を被った者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。

第2条第2項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。ただし、裁判所法第16条第4号に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件については、この限りでない。

以上は、告訴があった場合の効果ですが、それとは逆に、被相続人又は遺言者が殺害されたことを知って、これを告訴しなかった者は、相続や遺贈を受けることができなくなります(民法891条2号、965条)。

次に掲げる者は、相続人となることができない。

2号

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

⑸ 告訴不可分の原則

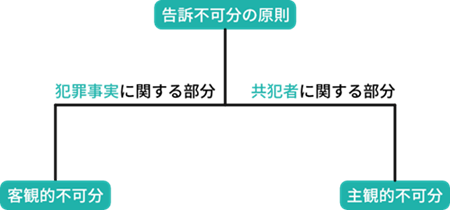

告訴は、捜査機関に対して犯罪事実を申告することによってなされますが、告訴をする際に示された事実が犯罪事実の全部でなかったとしても、告訴の効力は、原則として、1個の犯罪事実又は共犯者全員に及びます。これを、告訴不可分の原則といいます。

告訴不可分の原則のうち、犯罪事実に関する部分を客観的不可分、共犯者に関する部分を主観的不可分といいます。

なお、客観的不可分及び主観的不可分は、告発又は請求を訴訟条件とする事件についても適用されます(客観的不可分につき最判平4.9.18、主観的不可分につき刑訴法238条2項)。

1項

親告罪について共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。

2項

前項の規定は、告発又は請求を待って受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。

ア 告訴の客観的不可分

告訴の客観的不可分とは、「一罪の一部に対してのみされた告訴及び告訴の取消しであっても、その効力は一罪全部に及ぶ」(安冨潔『刑事訴訟法講義』第5版、慶応義塾大学出版会、2021年、p.60)ことをいいます。ここにいう一罪には、単純一罪及び包括一罪だけでなく、科刑上一罪(=観念的競合又は牽連犯(刑法54条)の場合)も含まれます。したがって、例えば、

- 共有物に対する器物損壊罪(刑法261条)について、共有者の1人が告訴した場合(大判大14.6.11)

- 窃盗罪(同法235条)と器物損壊罪とが観念的競合(同法54条1項前段)となる事案において、窃盗について告訴がなされた場合(東京高判昭33.5.31)

- わいせつ目的誘拐罪(同法225条)と不同意わいせつ罪(同法176条)とが牽連犯(同法54条1項後段)となる事案において、誘拐について告訴がなされた場合(東京高判昭45.12.3)

は、共有物の全部、器物損壊罪及び不同意わいせつ罪にも、告訴の効力が及びます。

ただし、科刑上一罪は、本来は数罪なので、以下のような例外が認められています。

| ① | 科刑上一罪の各部分がともに親告罪であるが、被害者を異にしている場合 | 例えば、1通の文書でAとBの名誉を毀損した場合(2個の名誉毀損罪が成立し、観念的競合となる。)において、Aのみが告訴したときは、その告訴の効力は、Aに対する名誉毀損罪に対してのみ及び、Bに対する名誉毀損罪には及びません(名古屋高判昭30.6.21)。 |

| ② | 被害者が同一の親告罪と非親告罪の科刑上一罪について、告訴が非親告罪に限ってなされた場合 | 例えば、住居侵入罪(非親告罪)と器物損壊罪(親告罪)が牽連犯の関係にある場合において、被害者が住居侵入の事実についてのみ告訴したときは、その告訴の効力は、器物損壊の事実については及びません(宇藤崇・松田岳士・堀江慎司『刑事訴訟法』第2版、有斐閣、2018年、p.53参照)。 |

犯罪事実の一部に対してなされた告訴は、犯罪事実の全部に対してその効力が及ぶ。

イ 告訴の主観的不可分

親告罪について共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。

告訴の主観的不可分とは、「共犯者の1人だけについてされた告訴及び告訴の取消しであっても、その効力は共犯者全員に及ぶ」(安冨潔『刑事訴訟法講義』第5版、慶応義塾大学出版会、2021年、p.60)ことをいいます(刑訴法238条1項)。ここにいう共犯には、共同正犯(刑法60条)・教唆犯(同法61条)・幇助犯(同法62条)のほか、必要的共犯も含まれます。

例えば、甲と乙が共同してAの名誉を毀損した場合において、

- Aが、甲のみを告訴したとき

- Aが、甲及び乙を告訴したが、後で甲についてのみ告訴を取り消したとき

は、Aがした告訴及び告訴の取消しの効力は、乙にも及ぶことになります。

これは、告訴は捜査機関に対して犯罪事実を申告するもので犯人を指定して行うものではないので、告訴をした者が犯人を指定していたとしても、その指定には意味がないということを理由とします。

ただし、告訴の主観的不可分は、相対的親告罪には及びません。例えば、Aと生計を一にしていないAの伯父甲が、Aとは赤の他人である乙と共同して、Aが自宅に保管している高級腕時計を盗んだ場合において、Aが乙の窃盗行為についてのみ告訴したときは、甲は乙と共同正犯の関係にありますが、Aのした告訴の効力は、甲には及びません(刑法244条参照)。

1項

配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

2項

前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3項

前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

共犯者の1人に対してした告訴及び告訴の取消しは、共犯者全員に対してその効力が及ぶ。

6 期 間

親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

親告罪について、告訴することのできる期間は、告訴権者が犯人を知った日から6か月です(刑訴法235条本文)。

親告罪について告訴することのできる期間が限定されているのは、法律関係の早期安定のためです。つまり、以下のような事態を回避するためです。

「犯人を知った」とは、告訴権者が、犯人を他の者と区別して特定することができる程度に認識したことをいいます。これは、犯人が誰であるかは、告訴して訴追・処罰を求めるかどうかの意思決定に重要な意味を持つからです。犯人の氏名・年齢・職業・住居等の詳細を知っている必要はありませんが(東京高判昭39.4.27)、人相・着衣について一応認識しているという程度では足りないとされています(大阪高判昭31.6.4)。犯人(共同正犯、教唆犯、幇助犯を問いません。)が複数いる場合は、そのうちの1人を認識していれば、犯人を知ったことになります(告訴の主観的不可分(5⑸イ)参照)。

犯人を知った「日」とは、犯罪終了後の日をいいます。したがって、犯罪の継続中に、告訴権者が犯人を知ったとしても、その日が犯人を知った日となるのではなく、犯罪が終了した日が、犯人を知った日となります(最決昭45.12.17)。

例えば、甲がAを監禁した場合、監禁中にAが甲によって監禁されていることを知ったとしても、監禁罪(刑法220条)は継続犯で、監禁が継続している間は終了しないので、甲がAに対する監禁を解くまでは、告訴権者が犯人を知った日とはならず、告訴期間は進行しません。また、webサイト上に他人の名誉を毀損する記事を掲載した場合、記事を削除することなくインターネット利用者らに閲覧可能な状態を設定し続けたときは、その間、犯罪は終了したことにはなりません(大阪高判平16.4.22)。

そのほか、

- 結果犯の場合

➡ 結果発生時 - 包括一罪の場合

➡ 最終行為終了時 - 教唆犯・幇助犯の場合

➡ 正犯の犯罪終了時

が、犯罪が終了した日となります。

期間の計算については、初日は算入されず、末日が土曜日・日曜日・祭日等の場合は、その翌日が末日となります(刑訴法55条)。なお、法定期間の延長に関する刑訴法56条は適用されません。

1項

期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。

2項

月及び年は、暦に従ってこれを計算する。

3項

期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。

1項

法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。

2項

前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。

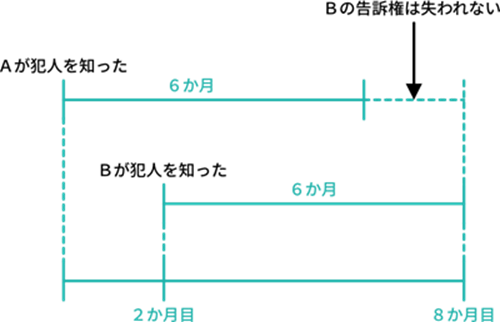

犯人の訴追・処罰を求めるかどうかは、告訴権者が複数いる場合は、告訴権者ごとに判断されます。したがって、例えば、被害者とその法定代理人とで犯人を知った日が異なる場合は、被害者とその法定代理人の告訴期間の起算日は異なることになります(大判昭8.7.20)。また、告訴権者が複数いる場合は、そのうちの一部の者の告訴期間が経過したとしても、他の告訴権者の告訴権は失われません(刑訴法236条)。

告訴をすることができる者が数人ある場合には、1人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。

例えば、AとBが共有する共有物が損壊された器物損壊事件において、

- Aは、被害当時に既に犯人を知っていた

- Bが犯人を知ったのは、被害から2か月後

という場合、犯人は、被害から8か月間は、公訴提起の条件としての告訴をされる可能性があることになります。

このことは、被害者とその法定代理人が告訴権を有する場合も同様です(最決昭28.5.29)。

・親告罪の告訴期間は、告訴権者が犯人を知った日から6か月

・告訴期間の計算は、告訴権者ごとに行う。

7 告訴の取消し

⑴ 告訴の取消しの時期

告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。

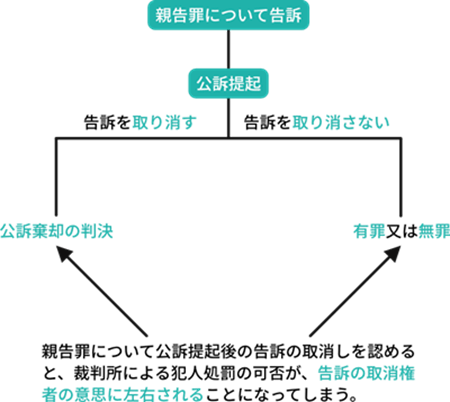

告訴は、公訴の提起があるまでⓘ(=起訴状が裁判所に到達するまで)は、取り消すことができます(刑訴法237条1項)。このように、告訴の取消しをすることができる時期が制限されているのは、私人の意思によって国家刑罰権の行使が左右されることを避けるためです。例えば、親告罪について、被害者から告訴を得た後に公訴を提起した場合において、その後に被害者が既にした告訴を取り消すかどうかを自由に決めることができるとすると、以下のような事態が生じ、犯人を処罰することができるかどうかが、告訴を取り消すことができる者の意思に左右されることになってしまいます。

- 被害者が告訴を取り消した場合

公訴棄却の判決で訴訟手続が打ち切られる(同法338条1項4号)。 - 被害者が告訴を取り消さなかった場合

有罪(同法333条1項)又は無罪(同法336条)の判決で訴訟手続が終了する。

なお、告訴が訴訟条件ではない非親告罪については、公訴の提起後に告訴の取消しがあっても、それを理由として公訴棄却の判決で訴訟手続を打ち切るということにはならず、国家刑罰権の行使が私人の意思に左右されるという事態は生じないので、公訴提起の前後を問わず、いつでも告訴を取り消すことができます。

・告訴の取消しは、公訴の提起があるまでできる。

・告訴の取消しの時間的制限は、親告罪についてのみ及ぶ。

⑵ 告訴の取消権者

告訴の取消しは、その告訴をした者がすることができます。

告訴をした者が複数いる場合は、互いに他の者がした告訴を取り消すことはできませんⓘ。具体的には、以下のようになります。

- 被害者相互間

被害者Aがした告訴を、被害者Bが取り消すことはできない。 - 法定代理人相互間

被害者(未成年)の父がした告訴を、被害者の母が取り消すことはできない。 - 被害者・法定代理人間

被害者の法定代理人がした告訴を、被害者が取り消すことはできない。

告訴の取消しは、告訴をした者がすることができる。

⑶ 再告訴の禁止

告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。

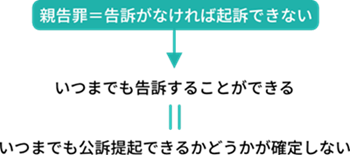

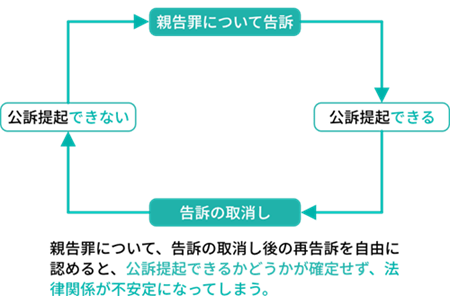

告訴を取り消した場合、その後に再度告訴をすることはできませんⓘ。つまり、告訴権を失います。これは、親告罪について告訴の取消しに時間的制限が設けられているのと同様に、私人の意思によって国家刑罰権の行使が左右されることを避けるためです。例えば、親告罪について、告訴を取り消した後に自由に再度告訴をすることができるとすると、以下のような事態が生じ、その罪について公訴を提起することができるかどうかが定まらないことになってしまいます。

もっとも、非親告罪については、告訴があるかないかで公訴提起できるかどうかが左右されることはないので、告訴の取消し後に再告訴することができます。また、告訴権者が複数いる場合に、そのうちの1人のした告訴の取消しは、他の者には影響を与えず、いまだ告訴していない告訴権者は、別途、告訴することができます。

親告罪について、告訴を取り消した後は、再度告訴することはできない。

8 確認問題

⑴ 令和5年度 司法試験予備試験 短答式試験 刑法・刑事訴訟法 第14問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑵ 平成28年度 司法試験予備試験 短答式試験 刑法・刑事訴訟法 第14問

次のアからオまでの各記述は、甲が、平成26年11月1日に乙に強姦されたとの事実により乙を告訴する場合について述べたものである。これらの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア.司法警察員は、甲からの告訴を受けたときは、乙を逮捕しなければならない。

イ.甲は、告訴を一旦取り消した後でも、再度適法に告訴をすることができる。

ウ.告訴は、必ず書面によってしなければならない。

エ.甲は、公訴の提起があるまでは、告訴を取り消すことができる。

オ.甲の告訴が犯人を知った日から1年を経過した後にされたときでも、検察官は適法に公訴を提起することができる。

1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ

法務省「平成28年司法試験予備試験問題」短答式試験(刑法・刑事訴訟法)

ア 解 説

ア.について

有効に告訴を受けた捜査機関は、捜査をしなければなりませんが(刑訴法242条、犯罪捜査規範67条参照)、逮捕のような強制捜査をしなければならないわけではありません。

したがって、ア.は誤りです(5⑴参照)。

イ.について

強姦罪は、親告罪です。

そして、法律関係の早期安定のため、親告罪についてした告訴を取り消した後に、再び告訴することはできません(刑訴法237条2項)。

したがって、イ.は誤りです(7⑶参照)。

ウ.について

告訴は、書面又は口頭で、検察官又は司法警察員に対して行うこととされています(刑訴法241条1項)。

したがって、ウ.は誤りです(4参照)。

エ.について

(親告罪についての)告訴は、公訴の提起があるまで、取り消すことができることとされています(刑訴法237条1項)。

したがって、エ.は正しいです(7⑴参照)。

オ.について

強姦罪は親告罪ですが、告訴をすることができる期間に制限はありません(刑訴法旧235条1項1号)。

したがって、オ.は正しいです。

イ 解 答

ア.~オ.は、それぞれ、「誤り」「誤り」「誤り」「正しい」「正しい」となります。

したがって、解答は5ということになります。

⑶ 平成27年度 司法試験予備試験 短答式試験 刑法・刑事訴訟法 第15問

告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア.Aが強姦された場合、Aの夫は、「犯罪により害を被った者」として告訴権を有する。

イ.被害者の法定代理人がした告訴を被害者本人が取り消すことはできない。

ウ.告訴は、適法に受理された後はこれを取り消すことができない。

エ.器物損壊罪の被害者が犯人をXと指定して告訴したが、捜査の結果、犯人はYであることが判明した場合、その告訴はYに対して有効である。

オ.一通の文書でA及びBの名誉が毀損された場合、Aがした告訴の効力は、Bに対する名誉毀損の事実には及ばない。

1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ

法務省「平成27年司法試験予備試験問題」短答式試験(刑法・刑事訴訟法)

ア 解 説

ア.について

「犯罪により害を被った者」(刑訴法230条)、つまり、被害者は、告訴をすることができますが、ここにいう被害者とは、犯罪による直接の被害者をいいます。

Aが強姦された場合、直接の被害者はAであってAの夫ではないので、Aの夫は、被害者として告訴権を有することにはなりません。

したがって、ア.は誤りです(2⑴参照)。

イ.について

告訴を取り消すことができるのは、その告訴をした者なので、被害者の法定代理人が告訴した場合に、その告訴を取り消すことができるのは、被害者の法定代理人であって被害者ではありません。

したがって、イ.は正しいです(7⑵参照)。

ウ.について

親告罪についての告訴は、公訴の提起があるまで、取り消すことができ(刑訴法237条1項)、非親告罪についての告訴は、いつでも取り消すことができます。

したがって、ウ.は誤りです(7⑴参照)。

エ.について

告訴は、捜査機関に対して犯罪事実を申告するものなので、犯人を指定して行うものではなく、告訴をした者が犯人を指定していたとしても、その指定には意味がないので、告訴した者が犯人の特定を誤っていたからといって、告訴が無効となるわけではありません。

したがって、エ.は正しいです(1⑴参照)。

オ.について

1通の文書でA及びBの名誉が毀損された場合、それぞれに対する名誉毀損罪が成立し、観念的競合として科刑上一罪となりますが、科刑上一罪の場合であっても、その各部分がともに親告罪で、被害者を異にしているときは、告訴の客観的不可分の原則は働きません。つまり、Aがした告訴の効力は、Bに対する名誉毀損の事実には及びません。

したがって、オ.は正しいです(5⑸ア参照)。

イ 解 答

ア.~オ.は、それぞれ、「誤り」「正しい」「誤り」「正しい」「正しい」となります。

したがって、解答は2ということになります。

⑷ 平成25年度 司法試験 短答式試験 刑事系科目 第22問

告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア.被害者が死亡したときは、被害者の明示の意思に反しない限り、その兄弟姉妹が告訴をすることができる。

イ.親告罪の告訴期間を起算する基準となる「犯人を知った」とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要する。

ウ.告訴の取消しは、代理人によりこれをすることができない。

エ.被害者の司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める旨の意思の表示がされていれば、告訴調書として有効である。

オ.告訴は、書面でこれをしなければならない。

1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ

法務省「平成25年司法試験問題」短答式試験(刑事系科目)

ア 解 説

ア.について

被害者が、告訴しないという明確な意思表示をすることなく、告訴をしないで死亡した場合、被害者の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に、告訴権が認められます(刑訴法231条2項)。

したがって、ア.は正しいです(2⑶参照)。

イ.について

親告罪の告訴期間を起算する基準となる「犯人を知った」とは、告訴権者が、犯人を他の者と区別して特定することができる程度に認識したことをいい、犯人の氏名・年齢・職業・住居等の詳細を知っている必要はありません(東京高判昭39.4.27)。

したがって、イ.は正しいです(6参照)。

ウ.について

告訴の取消しは、代理人によってすることができます(刑訴法240条後段)。

したがって、ウ.は誤りです(7⑵参照)。

エ.について

告訴が有効となるためには、犯人の訴追ないし処罰を求める意思表示がなければなりませんが、そのような意思表示があるかどうかは、形式にとらわれることなく、実質的に判断され、例えば、被害届等と題する書面の提出であっても、その内容等から犯人の処罰を求める意思表示があるものと認められる場合には、有効な告訴があったものとされます。

したがって、エ.は正しいです(1⑵参照)。

オ.について

告訴は、書面又は口頭でするものとされています(刑訴法241条1項)。

したがって、オ.は誤りです(4参照)。

イ 解 答

ア.~オ.は、それぞれ、「正しい」「正しい」「誤り」「正しい」「誤り」となります。

したがって、解答は4ということになります。

⑸ 平成24年度 司法試験 短答式試験 刑事系科目 第24問

告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例に照らして、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア.弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴した。捜査の結果、甲が宝石と一緒に現金を盗んでいたことが判明したが、Aは追加の告訴をしなかった。この場合、検察官が宝石と現金を窃取した事実で甲を起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。

イ.弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴したが、後に告訴を取り消した。捜査の結果、甲が宝石と一緒に現金を盗んでいたことが判明したため、Aはこの現金を窃取した事実を告訴した。この場合、検察官が現金を窃取した事実で甲を起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。

ウ.弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴した。捜査の結果、甲が宝石と一緒にAと同居している妹Bからも現金を盗んでいたことが判明したが、Bは告訴しなかった。この場合、検察官が宝石と現金を窃取した事実で甲を起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。

エ.胸を触られ強姦されそうになったことは許せない旨の強姦未遂の告訴を被害者から受けて捜査をした結果、強制わいせつの事実が判明した場合、被害者による強姦未遂の告訴は、それより軽い強制わいせつの事実を当然包含しているから、検察官が強制わいせつの事実で起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。

オ.深夜無理やり自動車に連れ込まれ強姦されそうになったことは許せない旨の強姦未遂の告訴を被害者から受けて捜査をした結果、わいせつ目的略取未遂の事実が判明した場合、強姦未遂罪とわいせつ目的略取未遂罪は、観念的競合又は牽連犯の関係に立ち、一方が他方を包含する関係にないが、被害者による強姦未遂の告訴があれば、検察官がわいせつ目的略取未遂のみの事実で起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。

1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ オ

法務省「平成24年司法試験問題」短答式試験(刑事系科目)

ア 解 説

ア.について

Aは、甲の姉(=3親等の血族)なので、甲の同居していない親族に当たります(民法725条1号)。そうすると、Aを被害者とする甲の窃盗行為は、親告罪となります(刑法244条2項)。

甲の宝石に対する窃盗罪と、現金に対する窃盗罪は、包括一罪となるので、Aのした宝石が盗まれたという告訴は、一罪の一部についてのみなされたものといえます。もっとも、一罪の一部に対してのみされた告訴であっても、その効力は、一罪の全部に及ぶ(告訴の客観的不可分)ので、Aは、現金が盗まれたことについても、有効に告訴したことになります。

したがって、ア.は正しいです(5⑸ア参照)。

イ.について

Aは、甲の姉で、甲の同居していない親族に当たるので、Aを被害者とする甲の窃盗行為は、親告罪となります。

甲の宝石に対する窃盗罪と、現金に対する窃盗罪は、包括一罪となるので、Aのした宝石が盗まれたという告訴及びその取消しは、一罪の一部についてのみなされたものといえます。もっとも、一罪の一部に対してのみされた告訴及び告訴の取消しであっても、その効力は、一罪の全部に及ぶ(告訴の客観的不可分)ので、Aは、現金が盗まれたことについても、有効に告訴及びその取消しをしたことになります。

そして、親告罪については、告訴を取り消した後に、再び告訴することは禁止されている(刑訴法237条2項)ので、Aのした現金が盗まれたという告訴は、無効となります。

ウ.について

Aは甲の姉、Bは甲の妹で、いずれも3親等の親族なので、甲の同居していない親族に当たり、A及びBを被害者とする甲の窃盗行為は、親告罪となります。

甲の宝石に対する窃盗罪と、現金に対する窃盗罪は、前者の被害者はA、後者の被害者はBというように、被害者が異なることから、併合罪(刑法45条前段)となり、Aのした自己の宝石が盗まれたという告訴の効力は、Bの現金が盗まれたことについては及びません。

したがって、ウ.は誤りです。

エ.について

強姦罪の実行行為は、女子を姦淫(=性交)することで、強制わいせつ罪の実行行為は、男女にわいせつな行為をすることです。

そして、姦淫は、わいせつな行為に含まれるので、強姦について訴追・処罰を求める意思には、強制わいせつについて訴追・処罰を求める意思が含まれているといえます。

したがって、エ.は正しいです。

オ.について

一罪の一部に対してのみされた告訴及び告訴の取消しであっても、その効力は一罪の全部に及びます(告訴の客観的不可分)。

そして、ここにいう一罪には、単純一罪及び包括一罪だけでなく、科刑上一罪(=観念的競合又は牽連犯の場合)も含まれます。例えば、わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪とが牽連犯となる事案において、誘拐について告訴がなされた場合、告訴の効力は、不同意わいせつ罪にも及びます(東京高判昭45.12.3)。

したがって、オ.は正しいです(5⑸ア参照)。

イ 解 答

ア.~オ.は、それぞれ、「正しい」「誤り」「誤り」「正しい」「正しい」となります。

したがって、解答は3ということになります。

⑹ 平成23年度 新司法試験 短答式試験 刑事系科目 第22問

次の【事例】中の(ア)から(オ)までの下線部分につき、告訴として有効となる場合には1を、無効となる場合には2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事例】

V(平成6年12月5日生、15歳)は、平成22年2月1日、インターネット上で名誉を毀損される被害を受け、すぐに、この被害を母親であるAに告げた。その際、Vは、Aに、この被害を捜査機関に申告する意思及び犯人の処罰を求める意思がないことを告げた。それにもかかわらず、(ア)同月2日、Aは、司法警察員Xに対し、Vが受けた被害を申告して犯人の処罰を求め、この内容を記載した告訴調書を作成してもらった。その後の捜査により、同月10日、犯人がAとVの知人である甲であると判明し、その日のうちに、Aも司法警察員Xから甲が犯人であることを聞いた。そして、その日のうちに、Aは、Vに、犯人が甲である旨を伝えた。その後、Aは、甲から謝罪を受けたため、同年7月20日、前記告訴を取り消した。しかし、(イ)Vは、犯人が甲であると知った後、次第に甲を処罰してもらいたいという気持ちが高まっていったことから、同年7月31日、知人の司法巡査Yに、口頭で、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求めた。これに対し、司法巡査Yは、Vに、H警察署長を務める司法警察員Z宛てに告訴状を提出するように求めた。その後、Vは、司法巡査Yに対して被害を申告して甲の処罰を求めたこと及び司法警察員Z宛てに告訴状を提出するように求められたことをAに伝えた。そのため、(ウ)Aは、再度、考えを改め、同年8月5日、司法警察員Z宛てに、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。さらに、(エ)Vも、同年8月20日、司法警察員Z宛てに、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。その後、Vの父親であるBは、同年9月1日に初めてVが甲から名誉毀損の被害を負わされたことを知った。そして、(オ)Bは、同月2日、司法警察員Z宛てに、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。なお、甲にVを被害者とする名誉毀損罪が成立することに争いはないものとする。

法務省「平成23年新司法試験問題」短答式試験(刑事系科目)

ア 解 説

問題文に掲げられた事情の時系列は、以下のとおりです。

- H22/2/1V(15歳)が名誉毀損の被害を受ける。

- 2/2Vの母親Aが司法警察員Xに告訴

- 2/10VとAが、知人の甲が犯人であることを知る。

- 7/20Aが告訴を取り消す。

- 7/31Vが司法巡査Yに被害を申告

- 8/5Aが司法警察員Zに再告訴

- 8/20Vが司法警察員Zに告訴

- 9/1Vの父親Bが、Vが甲から名誉毀損の被害を受けたことを知る。

- 9/2Bが司法警察員Zに告訴

告訴が有効となるためには、①告訴能力のある告訴権者が、②検察官又は司法警察員に対して、③犯罪事実を申告して、④犯人の訴追・処罰を求めること、さらに、告訴が親告罪についてのものである場合は、⑤告訴権者が犯人を知った日から6か月以内になされていることが必要です。

(ア)について

被害者Vは未成年者なので、Vの母Aは親権者としてVの法定代理人となり、告訴権を有します(①)。そして、Aは、司法警察員であるXに対して(②)、Vが受けた名誉毀損の被害を申告し(③)、犯人の処罰を求めています(④)。また、名誉毀損罪は親告罪ですが、平成22年2月2日の時点では、Aは犯人を知らないので、⑤の要件は問題となりません。

したがって、Aのした申告は、告訴として有効です(1、2、3及び6参照)。

(イ)について

Vは被害者で、年齢も15歳で告訴能力もあると認められるため、告訴権を有し(①)、犯人である甲の処罰を求めて(④)、自己が受けた名誉毀損の被害を申告していますが(③)、申告した相手方が司法巡査であるYで、司法巡査は司法警察員ではないので(刑訴法39条3項参照)、②の要件を充たしていません。

したがって、Vのした申告は、告訴として無効です(3参照)。

(ウ)について

Aは、平成22年2月2日に有効に告訴していますが、その後、同年7月20日に告訴を取り消しています。Aは、告訴をした本人で、また、公訴の提起前なので、Aのした告訴の取消しは有効です。そして、告訴を取り消した場合には、告訴権を失います。

したがって、Aがした(再)告訴は、①の要件を充たさず、無効です(7⑵及び7⑶参照)。

(エ)について

Vは、告訴権を有し(①)、司法警察員であるZに対して(②)、自己が受けた名誉毀損の被害を申告し(③)、犯人である甲の処罰を求めています(④)。もっとも、名誉毀損罪は親告罪なので、告訴権者が犯人を知った日から6か月以内に告訴をしなければ、その告訴は有効とはなりません。Vが甲を犯人と知ったのは平成22年2月10日で、Zに甲の処罰を求めて名誉毀損の被害を申告したのは同年8月20日なので、その間、6か月と10日が経過しています。

したがって、Vがした告訴は、⑤の要件を充たさず、無効です(6参照)。

(オ)について

被害者Vは未成年者なので、Vの父Bは親権者としてVの法定代理人となり、告訴権を有します(①)。そして、Bは、司法警察員であるZに対して(②)、Vが受けた名誉毀損の被害を申告し(③)、犯人である甲の処罰を求めています(④)。また、名誉毀損罪は親告罪ですが、Bが甲を犯人と知ったのは平成22年9月1日で、Zに甲の処罰を求めてVの名誉毀損の被害を申告したのは同月2日なので、その間、6か月は経過していません(⑤)。

したがって、Bのした告訴は有効です(1、2、3及び6参照)。

イ 解 答

(ア)~(オ)は、それぞれ、「有効」「無効」「無効」「無効」「有効」となります。

したがって、解答は1-2-2-2-1ということになります。

⑺ 平成20年度 新司法試験 短答式試験 刑事系科目 第23問

告訴の効力に関する次のアからエまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア.Vは、自己の所有する自転車が損壊されたとして、甲を器物損壊の罪で告訴した。捜査の結果、真犯人は乙であり、甲は事件と無関係であることが判明した。この場合、Vの告訴の効力は乙に対して及ぶ。

イ.V1は、月刊誌に自己の名誉を毀損する記事が掲載されたとして、同月刊誌の編集責任者甲を名誉毀損の罪で告訴した。捜査の結果、甲に、前記記事によるV1及びその愛人V2に対する名誉毀損の事実が認められた場合、V1の告訴の効力は、甲のV2に対する名誉毀損の事実にも及ぶ。

ウ.Vは、甲から住居侵入及びこれと科刑上一罪の関係にある強制わいせつの被害を受けたが、甲を住居侵入の罪に限定して告訴した。この場合、Vの告訴の効力は、強制わいせつの事実には及ばない。

エ.Vは、自宅から自己の所有する宝石が盗まれたとして、親族でない甲を窃盗の罪で告訴した。捜査の結果、甲がVの別居中の弟乙とともに窃盗に及んだことが判明した場合、Vの告訴の効力は、乙に対しても及ぶ。

1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ エ 5.ウ エ

法務省「平成20年新司法試験問題」短答式試験(刑事系科目)

ア 解 説

ア.について

告訴は、捜査機関に対して犯罪事実を申告するもので、犯人を指定して行うものではなく、告訴をした者が犯人を指定していたとしても、その指定には意味がないので、告訴した者が犯人の特定を誤っていても、真犯人に対する有効な告訴となります。

したがって、ア.は正しいです(1⑴参照)。

イ.について

一罪の一部に対してのみされた告訴であっても、その効力は一罪の全部に及びます(告訴の客観的不可分)。そして、ここにいう一罪には、単純一罪及び包括一罪だけでなく、科刑上一罪(=観念的競合又は牽連犯の場合)も含まれます。

甲には、V1及びV2に対する名誉毀損罪が成立し、観念的競合として科刑上一罪となりますが、科刑上一罪は本来数罪なので、科刑上一罪の各部分がともに親告罪で、被害者を異にしている場合は、例外的に告訴の客観的不可分は適用されません(名古屋高判昭30.6.21)。

したがって、イ.は誤りです(5⑸ア参照)。

ウ.について

一罪の一部に対してのみされた告訴であっても、その効力は一罪の全部に及びます(告訴の客観的不可分)。そして、ここにいう一罪には、単純一罪及び包括一罪だけでなく、科刑上一罪(=観念的競合又は牽連犯の場合)も含まれます。

甲には、Vに対する住居侵入罪(非親告罪、刑法130条後段)及び強制わいせつ罪(親告罪)が成立し、牽連犯として科刑上一罪となりますが、科刑上一罪は本来数罪なので、被害者が同一の親告罪と非親告罪の科刑上一罪について、告訴が非親告罪に限ってなされた場合は、例外的に告訴の客観的不可分は適用されません。

したがって、ウ.は正しいです(5⑸ア参照)。

エ.について

共犯者の1人だけについてされた告訴であっても、その効力は共犯者全員に及びます(告訴の主観的不可分、刑訴法238条1項)。ここにいう共犯には、共同正犯も含まれますが、相対的親告罪には、告訴の主観的不可分は適用されません。

甲と乙は、Vに対する窃盗罪の共同正犯となりますが、乙はVの弟(=3親等の血族)で、Vの同居していない親族に当たるので、Vに対する窃盗罪のうち、乙に関する部分については、親告罪となります。つまり、Vに対する窃盗罪は、相対的親告罪となります。

したがって、エ.は誤りです(5⑸イ参照)。

イ 解 答

ア.~エ.は、それぞれ、「正しい」「誤り」「正しい」「誤り」となります。

したがって、解答は1ということになります。

⑻ 平成18年度 新司法試験 短答式試験 刑事系科目 第22問

告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア.未成年者を被害者とする強制わいせつについては、その法定代理人である親も告訴をすることができる。

イ.告訴は、必ず告訴状を提出して行わなければならないので、検察官が、強姦の被害者から、その被害事実に加えて犯人を厳重に処罰してほしい旨録取した供述調書を作成しただけでは、告訴としての効力は認められない。

ウ.告訴は、公訴の提起があるまでいつでも取り消すことができる。

エ.親告罪の告訴は、一部の例外を除き、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない。この例外は極めて限定されており、強姦罪等の性犯罪は含まれない。

オ.親告罪の告訴を取り消した者は、更に告訴をすることができない。

1.ア エ 2.イ オ 3.ウ ア 4.エ イ 5.オ ウ

法務省「平成18年新司法試験問題」短答式試験(刑事系科目)

ア 解 説

ア.について

被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができます(刑訴法231条1項)。

したがって、ア.は正しいです(2⑵参照)。

イ.について

告訴は、書面又は口頭で、行います(刑訴法241条1項)。

また、書面の形式に決まりはなく、犯罪事実の申告と犯人の訴追・処罰を求める意思表示があり、告訴人が明示されていれば足りるので、被害者の供述を録取した供述調書に、被害事実と犯人を処罰してほしい旨の意思表示が認められれば、書面による告訴となります。

したがって、イ.は誤りです(4⑴参照)。

ウ.について

(親告罪についての)告訴は、公訴の提起があるまで、取り消すことができます(刑訴法237条1項)。

したがって、ウ.は正しいです(7⑴参照)。

エ.について

告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、することができませんが(刑訴法旧235条1項本文)、強制わいせつ罪・強姦罪等の性犯罪については、告訴期間に制限はありません(同条1号)。

したがって、エ.は誤りです。

オ.について

親告罪について告訴した者が、告訴を取り消した後に、再度告訴することはできません(刑訴法237条2項)。

したがって、オ.は正しいです(7⑶参照)。

イ 解 答

ア.~オ.は、それぞれ、「正しい」「誤り」「正しい」「誤り」「正しい」となります。

したがって、解答は4ということになります。

9 参考文献

- 宇藤崇・松田岳士・堀江慎司『刑事訴訟法』第2版、有斐閣、2018年

- 河上和雄・中山善房・古田佑紀・原田國男・河村博・渡辺咲子編『大コンメンタール刑事訴訟法』第二版(第4巻)、青林書院、2012年

- 後藤昭・白取祐司編『新・コンメンタール 刑事訴訟法』第3版、日本評論社、2018年

- 松尾浩也監修、松本時夫、土本武司、池田修、酒巻匡編『条解 刑事訴訟法』第4版増補版、弘文堂、2016年

- 三木祥史偏『〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集』新日本法規出版、2019年

- 安冨潔『刑事訴訟法講義』第5版、慶應義塾大学出版会、2021年