Contents

1 意 義

科料とは、犯罪者から財産的利益を剥奪することを内容とする財産刑の一種で、一定額の金銭を国庫に納付させる刑罰です。科料は、軽微な犯罪について、法定刑として定められています。

軽微な犯罪とは、例えば、軽犯罪法に規定されている犯罪が典型です。刑法典上は、公然わいせつ罪(174条)、暴行罪(208条)、侮辱罪(231条)などが、選択刑として科料を定めています。

1条

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

(以下省略)

2条

前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

2 科料の額

科料の額は、1,000円以上1万円未満です(刑法17条)。

なお、1万円以上の場合は罰金となります(同法15条本文)。

ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、その額になります(罰金等臨時措置法2条3項)。

科料は、1,000円以上1万円未満とする。

罰金は、1万円以上とする。

第1項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。

科料の額は1,000円以上1万円未満

3 罰金との相違

一定額の金銭を国庫に納付させる刑罰としては、科料のほかに罰金がありますが、それぞれ、以下のような違いがあります。

- 国庫に納付する金銭の額

罰金:1万円以上(刑法15条本文)

科料:1,000円以上1万円未満(同法17条) - 法律上の減軽がある場合

罰金:多額(=上限の額)及び寡額(=下限の額)の2分の1を減じる(同法68条4号)。

科料:多額の2分の1を減じる(同法68条6号)。 - 刑の執行猶予の有無

罰金:あり(同法25条1項)

科料:なし - 刑の執行猶予及び仮釈放の取消し事由となるか

罰金:なり得る(同法26条の2第1号、27条の5第1号、29条1項1号)。

科料:ならない。 - 法令上の資格制限の有無

罰金:あり(医師法4条3号、歯科医師法4条3号など)

科料:なし

科料と罰金とは、国庫に納付する金銭の額が異なる。

4 科料の執行

科料の執行は、検察官の命令によって行われ(刑訴法490条1項)、科料の支払がなされない場合は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定によって、強制執行を行うことができます(同条2項)。

資力がなく、科料を完納することができない場合には、以下の期間、労役場に留置されます(労役場留置)。

- 科料が単一で科される場合

1日以上30日以下(刑法18条2項) - 罰金と科料が併科される場合

3年以下(同条3項前段後半) - 科料が併科される場合

60日以下(同条3項後段)

なお、本人に科料を納付する時間的余裕を与えるため、裁判が確定した後、10日を経過しなければ、本人の承諾なく労役場留置の執行をすることはできません(刑法18条5項)。

罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

資力がある場合は、強制執行がなされ、労役場留置を行うことはできません。

なお、科料も刑罰である以上、一身専属性を有する(=その人にのみ効力を有する)ので、刑の言渡しを受けた者が判決確定後に死亡した場合は、その相続財産に執行することはできません。

ただし、法人に対して科料を言い渡した場合に、その法人が判決確定後に合併によって消滅したときは、合併後に存続する法人又は合併によって設立された法人に対して執行することができます(刑訴法492条)。

法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によって消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によって設立された法人に対して執行することができる。

・資力があって科料を完納することができないときは、強制執行される。

・資力がなくて科料を完納することができないときは、労役場に留置される。

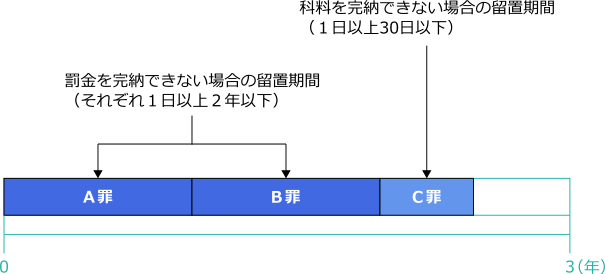

⑴ 罰金と科料が併科される場合

罰金と科料が併科される場合は、労役場留置の期間は3年を超えることができません。

罰金と科料が併科される場合とは、刑法53条1項による場合をいいます。

拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第46条の場合は、この限りでない。

1項

併合罪のうちの1個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

2項

併合罪のうちの1個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

刑法53条1項と同法46条を併せて見ると、「科料は、死刑には併科されず、無期の懲役及び禁錮、罰金並びに拘留と併科される」(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第4巻)、青林書院、2013年、p.293)ことになります。つまり、科料は、併合罪のうちの1個の罪について死刑に処するときを除いて、罰金と併科することができます。

したがって、刑法53条1項による場合とは、併合罪の関係に立つ他の罪ついて死刑に処することなく、罰金と科料が併科される場合をいいます。

この場合、罰金と科料は別々に主文に表示して言い渡され、この場合、罰金の留置期間は2年を(刑法18条1項)、科料の留置期間は30日を超えてはならないとともに、併科された各刑の留置期間の全体が3年を超えてはなりません(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第1巻)、青林書院、2015年、p.396参照)。

罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。

罰金と科料が併科される場合の労役場留置期間は、

・それぞれの罰金ごとの留置期間<=2年

かつ

・それぞれの科料ごとの留置期間<=30日

かつ

・併科された各刑の留置期間の合計<=3年

でなければならない。

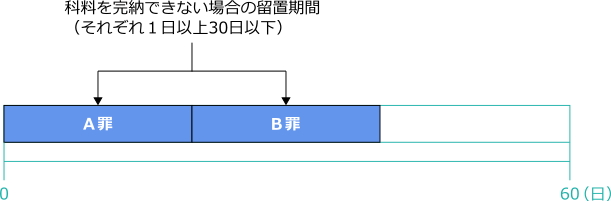

⑵ 科料が併科される場合

科料が併科される場合は、労役場留置の期間は60日を超えることができないことになります。

科料が併科される場合とは、刑法53条2項による場合をいいます。

2個以上の拘留又は科料は、併科する。

この場合、各罪の科料ごとに主文に刑が表示され、それぞれの科料ごとの留置期間が30日を超えてはならないとともに、併科された各刑の留置期間の合計が60日を超えてはなりません(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第1巻)、青林書院、2015年、p.396参照)。

科料が併科される場合は、各罪の科料ごとに主文に刑が表示されることになりますが、併合罪の関係にある罪について2個以上の科料を併科する場合、判決理由に各罪について科した科料金額が明示されるか、又はうかがい知ることができるときは、主文に2個以上の科料を合計して一括表示しても違法ではありません(名古屋高判昭26.11.30)。

例えば、科料に当たる2件の併合罪を犯した場合において、主文で

「第1の罪につき科料3,000円に、第2の罪につき科料5,000円に、それぞれ処する。」

というように表示することなく、それぞれの科料の金額が判決理由中で明らかにされている限りは、主文で

「科料8,000円に処する。」

としても差し支えありません(団藤重光編『注釈 刑法⑵-Ⅱ 総則⑶』有斐閣、1969年、p.610参照)。

なお、科料を併科する場合、各罪について科された科料の額を合算した金額に上限はありません。

科料が併科される場合の労役場留置期間は、

・それぞれの罰金ごとの留置期間<=30日

かつ

・併科された各刑の留置期間の合計<=60日

でなければならない。

⑶ 科料の一部が納付された場合

科料の一部が国庫に納付された場合には、留置期間は、以下の計算式により算出された日数となります(刑法18条6項)。

(科料の全額-納付額)÷留置1日当たりの金額

上記の計算の結果、端数が生じた場合は、これを1日とします(同項かっこ書)。

罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。

労役場留置期間の計算において、端数は1日とする。

4 言渡しの方法

科料の言渡しをする場合には、

「被告人を科料○○円に処する。ただし、右科料を完納することができないときは、金△△円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」

というように、科料の言渡しとともに、科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければなりません(刑法18条4項)。

罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

留置1日当たりの金額の決定方法については特に決まりはなく、留置の期間は法律に定められた期間の範囲内で裁判所が自由に決定します。

なお、少年(=20歳未満の者(少年法2条1項))に対しては労役場留置の言渡しをすることはできません(同法54条)。

この法律において「少年」とは、20歳に満たない者をいう。

少年に対しては、労役場留置の言渡をしない。

科料の言渡しをする場合は、労役場留置期間も言い渡さなければならない。

6 特 例

法定刑が拘留又は科料のみである犯罪(例えば、軽犯罪法1条各号の罪です。)の場合には、以下のような特例があります。

- 特別の規定(例えば、軽犯罪法3条です。)がなければ、教唆者及び幇助者は処罰されません(刑法64条)。

- 特別の規定がなければ、組成物件を除き、没収を科することはできません(同法20条)。

第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第19条第1項第1号に掲げる物の没収については、この限りでない。

次に掲げる物は、没収することができる。

1号

犯罪行為を組成した物

法定刑が拘留又は科料のみの犯罪は、原則として、幇助犯や教唆犯は処罰されない。

7 確認問題

平成18年度 新司法試験 短答式試験 刑事系科目 第10問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

8 参考文献

- 大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第1巻)、青林書院、2015年

- 大谷實『刑法講義総論』新版第5版、成文堂、2019年

- 団藤重光編『注釈 刑法⑴ 総則⑴』有斐閣、1964年

- 団藤重光編『注釈 刑法⑵-Ⅱ 総則⑶』有斐閣、1969年

- 西田典之・山口厚・佐伯仁志編『注釈刑法 第1巻 総論』有斐閣、2010年

- 前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年