Contents

1 意 義

死者の名誉毀損罪(刑法230条2項)とは、公然と虚偽の事実を摘示して、死者の名誉を害する行為を処罰する犯罪です。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

刑法は、原則として生きている人の法益を保護するために一定の行為を犯罪として規定し、処罰の対象としていますが、人の名誉については、死んでしまえば何を言われても仕方がないというわけにはいかないので、例外的に死後も保護の対象とされています。

2 保護法益

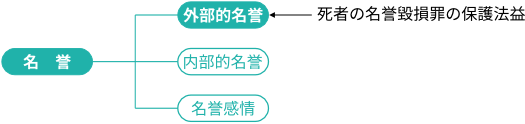

死者の名誉毀損罪の保護法益は、死者自身の外部的名誉(通説)で、外部的名誉とは、人に対する社会的評価(=評判・世評・名声)をいいます。

死者の名誉毀損罪の保護法益を死者自身の名誉と捉えると、死者の名誉毀損罪は、死者が「生存中に有していた名誉に対して、その保護を死後にまで及ぼしたもの」(大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.185)ということができます。

死者の名誉毀損罪の保護法益は、死者自身の外部的名誉

3 主 体

死者の名誉毀損罪は、虚偽の事実を摘示して、死者に対する社会的評価を低下させる行為を処罰する犯罪で、死者に対する社会的評価を保護するためには、これを低下させる行為を行う者に制限を設ける理由は特にありません。

したがって、虚偽の事実を摘示して、死者に対する社会的評価を低下させる行為を行った場合には、誰にでも死者の名誉毀損罪が成立し得ます。

ただし、死者に対する社会的評価を低下させる行為を行う者は、自然人である個人であることが必要で、法人の代表者が、法人の名義を用いて死者に対する社会的評価を低下させる行為を行った場合は、法人ではなく、現実に行為した代表者が処罰されることになります(大判昭5.6.25参照)。これは、法人は観念的な存在で、実際に法人として活動しているのは、法人自体ではなく、自然的・物理的な存在である代表者だからです。

例えば、A建設株式会社の代表取締役甲が、ライバル会社のB建設株式会社の評判を落とそうとして、「B株式会社の前社長である亡きCは、公共事業を担当する役人に賄賂を贈って、不正に公共事業を受注していた。」といった虚偽の内容の電子メールをA株式会社名義で作成し、これをメールリストにある多数の人に宛てて送信した場合、その行為は、A株式会社の行為として行われたものではありますが、現実に行動しているのは代表取締役である甲なので、死者の名誉毀損罪で処罰されるのは、A株式会社ではなく、甲になります。

死者の名誉毀損罪の主体は、自然人である個人

4 客 体

死者の名誉毀損罪は、死者に対する社会的評価を低下させる行為を行った者を処罰することによって外部的名誉を保護しようとする犯罪なので、死者の名誉毀損罪の客体は、死者の名誉です。

死者の名誉毀損罪の客体である死者の「名誉」とは、名誉毀損罪の場合とは異なり、事実的名誉(=現実に通用している評価)ではなく規範的名誉(=本来あるべき評価)を意味します(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年、p.123参照)。これは、死者の名誉毀損罪は、名誉毀損罪のように事実の有無にかかわらず成立し得る犯罪ではなく、虚偽の事実を摘示しなければ成立しない犯罪だからです。

なお、名誉には、外部的名誉のほかに、内部的名誉と名誉感情(主観的名誉)とがあり、内部的名誉とは、自己又は他人の評価とは独立した客観的に存在している人の価値(=真価)それ自体をいい、名誉感情とは、本人が自己に対して持っている価値意識・感情をいいます。

死者の名誉毀損罪で保護される名誉は、規範的名誉

5 行 為

死者の名誉毀損罪の行為は、死者に対する社会的評価を低下させる行為=公然と虚偽の事実を摘示して、死者の名誉を毀損することです。

死者の名誉毀損罪の実行行為=①公然性+②虚偽の事実の摘示+③死者の名誉毀損

⑴ 公然性

ア 公然とは

死者に対する社会的評価を低下させる行為は、公然と行われなければなりません。公然とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます(大判大3.12.13、最判昭36.10.13)。

| 不特定 | 多数人 | 公然性が認められる。 |

| 少数人 | ||

| 特 定 | 多数人 | |

| 少数人 | 公然性が認められない。 |

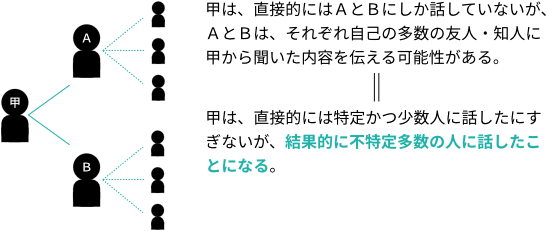

したがって、特定かつ少数人に対して虚偽の事実を摘示して死者に対する社会的評価を低下させる行為が行われた場合は、公然性が認められず、死者の名誉毀損罪は成立しません。ただし、直接的には特定かつ少数人に対して虚偽の事実を摘示して死者に対する社会的評価を低下させる行為が行われたとしても、それが伝播して間接に不特定又は多数人が認識することができるようになる場合は、公然性が認められ、死者の名誉毀損罪が成立し得ます(伝播性の理論、最判昭34.5.7)。

例えば、甲が自宅でA及びBに対して「公務員であった乙は、生前に賄賂を受け取っていた。」と言った場合、甲の発言当時に、A及びBが後で自己の多数の友人・知人に対して、公務員であった乙が生前に賄賂を受け取っていたと言い触らすことが予見されるような状態にあれば、公然性が認められ、甲に死者の名誉毀損罪が成立し得ます。

また、認識することが「できる」なので、現実に認識されたことは必要ではありません。

例えば、新聞や雑誌に死者に対する社会的評価を低下させる虚偽の記事を掲載した場合は、新聞や雑誌を発行して公衆がその記事を読むことができる状態にすれば死者の名誉毀損罪は成立し得、現実に公衆がその記事を読んだことまでは必要とされません(大判明45.6.27参照)。

イ 不特定・多数人とは

死者に対する社会的評価を低下させる行為は、公然と、つまり、不特定又は多数人が認識することができるように行われなければなりませんが、ここにいう「不特定」とは、「相手方が限定されていないという意味であり、公開の場所や公道における演説会、新聞や雑誌による事実の摘示」(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年、p.123)をいいます。

また、「多数人」とは、単に複数であればよいのではなく、社会一般に知れ渡る程度の相当の員数を意味します。なお、死者に対する社会的評価を低下させる行為は、多数人に対して同時になされる必要はなく、「文書の郵送・個々面接などのばあいのように、多数人に対して連続的になされても」(団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年、p.344)かまいません。

キーワードは伝播可能性

⑵ 事実の摘示

死者に対する社会的評価を低下させる行為は、事実を摘示することによって行われなければなりませんが、摘示される事実は、どのような事実であってもよいのではなく、特定人の社会的評価を低下させる可能性を持つ程度に具体的なものでなければなりません。

つまり、被害者が誰であるかが分かるようなものでなければなりません。もっとも、被害者が誰であるかを確定できればよく、被害者の氏名を明示する必要はありません(最判昭28.12.15参照)。

また、名誉毀損罪の場合とは異なり、摘示される事実は、虚偽でなければなりませんが、事実を摘示した者が虚構したものであるかどうかは問いません。

事実の摘示の手段・方法には制限がなく、以下のいずれの手段・方法であってもかまいません。

- 口頭

- 文書

- 図画

- 身振り、手振り等の動作 など

摘示される事実は、虚偽かつ具体性がなければならない。

⑶ 名誉毀損とは

死者の名誉毀損罪にいう名誉毀損とは、死者に対する社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせることをいいます。

6 結 果

死者の名誉毀損罪を規定している刑法230条2項は、死者の名誉を「毀損した」と規定していますが、名誉を毀損したとは、死者に対する社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせることをいうので、死者の名誉毀損罪が成立するためには、虚偽の事実を摘示して公然と死者に対する社会的評価を低下させる行為がなされれば足り、現実に死者に対する社会的評価=死者の名誉が侵害されるといった結果が発生することは必要ではありません。したがって、死者の名誉毀損罪は、抽象的危険犯です。

本来は、現実に死者の名誉が毀損されたことを必要としますが、死者に対する社会的評価が低下したかどうかを証明することは不可能又は著しく困難なので、社会的評価を低下させる事実を摘示したかどうかを判断することで、「毀損した」ことの判断に置き換えています(大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.173参照)。

死者の名誉毀損罪は抽象的危険犯

7 主観的要件

⑴ 故 意

死者の名誉毀損罪は故意犯なので、同罪が成立するためには、公然と死者に対する社会的評価を害し得る虚偽の事実を摘示することの認識・認容といった故意が必要となります。

死者の名誉を毀損する目的を持っている必要はありませんが、摘示事実が虚偽であることについては、確定的に認識していることが必要です(大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.186参照)。

死者の名誉毀損罪が成立するためには、摘示事実が虚偽であることの確定的認識が必要

⑵ 生死の錯誤

特殊な場合として、死者と信じて公然と虚偽の事実を摘示して人に対する社会的評価を低下させる行為を行ったところ、実は被害者は生きていたという事態が起こることがあります。このような場合、どのように処理すればよいのかが問題となります(=名誉毀損罪が成立するのか、死者の名誉毀損罪が成立するのか、それともいずれも成立しないのか)。

この場合、行為者は、主観的には死者の名誉毀損罪を犯していますが、客観的には名誉毀損罪を犯しているので、抽象的事実の錯誤(=行為者が認識した犯罪事実と、実際に発生した犯罪事実とが異なる構成要件にまたがって食い違っていること)が生じています。

抽象的事実の錯誤の場合は、行為者が認識した事実に対応する構成要件と実際に発生した事実に対応する構成要件との間に実質的な重なり合いが認められれば、その範囲で故意を認めることができ、犯罪の成立を認めることができるとされています(法定的符合説)。そして、実質的な重なり合いは、保護法益及び行為態様に共通性がある場合に認められるとされています(大塚裕史・十河太郎・塩谷毅・豊田兼彦『基本刑法Ⅰ-総論』第3版、日本評論社、2019年、p.124参照)。

これを死者の名誉毀損罪と名誉毀損罪について検討してみると、

| 保護法益 | 行為態様 | |

| 名誉毀損罪 | 人の外部的名誉 | 人の名誉を毀損すること |

| 死者の名誉毀損罪 | 死者の外部的名誉 | 死者の名誉を毀損すること |

このように、両者は、被害者が死者か生者かという違いはありますが、共に保護法益は外部的名誉で、行為は名誉を毀損することというように共通しているので、実質的な重なり合いが認められます。

したがって、死者と誤信して、虚偽の事実を摘示して(生きている)人に対する社会的評価を低下させた場合は、現実に行われた名誉毀損罪が成立することになります(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.38、大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.186参照)。

なお、死者と信じて公然と真実の事実を摘示して人の名誉を毀損する行為を行ったところ、実は被害者は生きていたという場合は、事実の錯誤として、名誉毀損罪の(構成要件的)故意が阻却され、不可罰となります(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.38、大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.186参照)。

主観的には死者の名誉毀損罪を犯す意思で客観的には名誉毀損罪を犯した場合は、客観的な事実にしたがって、名誉毀損罪が成立する。

8 違法性

名誉毀損罪の場合は、人の名誉の保護と表現の自由(憲法21条1項)の保障の調和を図るため、

- 事実の公共性

- 目的の公益性

- 真実性の証明

といった要件を充たした場合は免責されることになりますが(刑法230条の2)、死者の名誉毀損罪は、虚偽の事実を摘示する犯罪なので、刑法230条の2の適用による免責はありません。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

死者の名誉毀損罪には、真実性の証明による免責はない。

9 未遂・既遂

死者の名誉毀損罪には、未遂を処罰する規定がないので、未遂は処罰されません(刑法44条)。

未遂を罰する場合は、各本条で定める。

また、死者の名誉毀損罪は抽象的危険犯なので、公然と虚偽の事実を摘示して死者に対する社会的評価を低下させるおそれのある状態を作り出す行為を行えば、既遂に達します。

例えば、家族を大切にしていると評判の芸能人であった亡きAが、妻子がいたにもかかわらず多数の女性と不倫をしていたという事実無根の記事を掲載した雑誌が書店の店頭に並んだ場合、まだ誰もその記事を読んでおらず、現実にAに対する社会的評価が低下するに至っていなくても、不特定多数の人がその雑誌を販売している書店を訪れてこれを目にすれば、Aに対する社会的評価は低下するおそれがあるので、記事を作成して雑誌として販売した者によるAに対する死者の名誉毀損罪は、既遂に達することになります。

死者の名誉毀損罪に未遂はない。

10 罪数・他罪との関係

⑴ 死者の名誉毀損罪の個数

死者の名誉毀損罪の保護法益は死者の名誉で、名誉は死者ごとに存在するので、被害者の数を基準として、つまり、被害者の数に応じた死者の名誉毀損罪が成立します。

例えば、1通の文書で死者2人の社会的評価を低下させた場合は、2個の死者の名誉毀損罪が成立して観念的競合(刑法54条1項前段)になります(東京高判昭35.8.25参照)。

1個の行為が2個以上の罪名に触れ……るときは、その最も重い刑により処断する。

死者の名誉毀損罪の個数は、被害者の数を基準とする。

⑵ 名誉毀損罪との関係

1個の行為で、死者の名誉と遺族の名誉を同時に害した場合は、死者の名誉毀損罪と名誉毀損罪が成立し、観念的競合(刑法54条1項前段)となります(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年、p.39、前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年、p.702参照)。

11 親告罪

名誉に対する罪は、訴追することによってかえって被害者の名誉を侵害するおそれがあるので、告訴がなければ公訴を提起することができないものとされています(刑法232条1項)。

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

このように、告訴がなければ公訴提起することができない犯罪を、親告罪といいます。

告訴権者は、以下のとおりです。

| 原 則 | 死者の親族、子孫(刑訴法233条1項) |

| 告訴をすることができる者が、天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるとき | 内閣総理大臣が、代わって告訴を行います(刑法232条2項前段)。 |

| 告訴をすることができる者が、外国の君主又は大統領であるとき | その国の代表者が、代わって告訴を行います(刑法232条2項後段)。 |

| 告訴をすることができる者がない場合 | 検察官は、利害関係人の申立てにより、告訴をすることができる者を指定することができます(刑訴法234条)。 |

死者の名誉毀損罪は親告罪

12 確認問題

⑴ 令和2年度 司法試験 短答式試験 刑法 第16問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑵ 平成29年度 司法試験 短答式試験 刑法 第18問

名誉毀損罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1.摘示される「事実」は、非公知のものでなければならないから、公知の事実を摘示した場合には、名誉毀損罪は成立しない。

2.事実の摘示が「公然」といえるためには、摘示内容を不特定かつ多数人が認識し得る状態にあったことが必要であるから、不特定ではあるが、少数人しか認識し得ない状態にとどまる場合には、名誉毀損罪は成立しない。

3.名誉の主体である「人」は、自然人に限られるから、法人の名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪は成立しない。

4.死者の名誉を毀損したとしても、虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないから、摘示した事実が真実である場合には、名誉毀損罪として処罰されない。

5.人の名誉を侵害するに足りる事実を公然と摘示したとしても、現実に人の名誉が侵害されていない場合には、名誉毀損罪は成立しない。

法務省「平成29年司法試験問題」短答式試験(刑法)

ア 解 説

1.について

名誉毀損罪が成立するためには、特定人に対する社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を摘示しなければなりませんが、摘示される事実の公知・非公知は問いません(大判大5.12.13)。

したがって、1.は誤りです。

- 詳細については「こちら」を参照してください。

2.について

名誉毀損罪が成立するためには、事実の摘示が公然となされることが必要で、「公然」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。

したがって、2.は誤りです。

- 詳細については「こちら」を参照してください。

3.について

名誉毀損罪の保護法益は人の名誉(=人に対する社会的評価)で、人に対する社会的評価は、自然人だけでなく法人にもあるので、ここにいう「人」には法人も含まれ、法人の名誉を毀損した場合には名誉毀損罪が成立します。

したがって、3.は誤りです。

- 詳細については「こちら」を参照してください。

4.について

死者の名誉毀損罪は、公然と虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合に成立するので、摘示した事実が真実であった場合は、同罪は成立しません。

したがって、4.は正しいです(5⑵参照)。

5.について

名誉毀損罪は抽象的危険犯なので、公然と事実を摘示して人に対する社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせれば、現実に人に対する社会的評価を低下させるという結果が発生しなくても成立します。

したがって、5.は誤りです。

- 詳細については「こちら」を参照してください。

イ 解 答

1.~5.は、それぞれ、「誤り」「誤り」「誤り」「正しい」「誤り」となります。

したがって、解答は4ということになります。

13 参考文献

- 大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第3版(第12巻)、青林書院、2019年

- 大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年

- 団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年

- 西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年

- 前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年

- 山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年