Contents

- 1 意 義

- 2 保護法益

- 3 主 体

- 4 客 体

- 5 行 為

- 6 結 果

- 7 主観的要件

- 8 違法性

- 9 未遂・既遂

- 10 罪数・他罪との関係

- 11 親告罪

- 12 確認問題

- 13 参考文献

1 意 義

名誉毀損罪(刑法230条1項)とは、公然と事実を摘示して、人の名誉を害する行為を処罰する犯罪です。

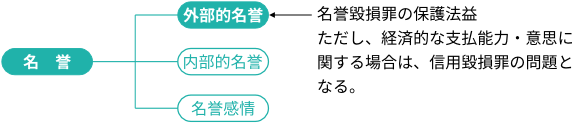

2 保護法益

名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉で、外部的名誉とは人に対する社会的評価(=評判・世評・名声)をいいます。

名誉毀損罪の保護法益は、外部的名誉

3 主 体

名誉毀損罪は、事実を摘示して、人に対する社会的評価を低下させる行為を処罰する犯罪で、人に対する社会的評価を保護するためには、これを低下させる行為を行う者に制限を設ける理由は特にありません。

したがって、事実を摘示して、人に対する社会的評価を低下させる行為を行った場合には、誰にでも名誉毀損罪が成立し得ます。

ただし、人に対する社会的評価を低下させる行為を行う者は、自然人である個人であることが必要で、法人の代表者が、法人の名義を用いて人に対する社会的評価を低下させる行為を行った場合は、法人ではなく、現実に行為した代表者が処罰されることになります(大判昭5.6.25)。これは、法人は観念的な存在で、実際に法人として活動しているのは、法人自体ではなく、自然的・物理的な存在である代表者だからです。

例えば、A建設株式会社の代表取締役甲が、ライバル会社のB建設株式会社の評判を落とそうとして、「B株式会社の社長は、公共事業を担当する役人に賄賂を贈って、不正に公共事業を受注している。」といった虚偽の内容の電子メールをA株式会社名義で作成し、これをメールリストにある多数の人に宛てて送信した場合、その行為は、A株式会社の行為として行われたものではありますが、現実に行動しているのは代表取締役である甲なので、名誉毀損罪で処罰されるのは、A株式会社ではなく、甲になります。

名誉毀損罪の主体は、自然人である個人

4 客 体

名誉毀損罪は、人に対する社会的評価を低下させる行為を行った者を処罰することによって外部的名誉を保護しようとする犯罪なので、名誉毀損罪の客体は人の名誉です。

⑴ 人とは

名誉毀損罪の実行行為である人に対する社会的評価を低下させる行為を行う者は、自然人でなければなりませんが、名誉毀損罪の客体である人の名誉にいう「人」は、自然人でなければならないというわけではありません。

つまり、名誉毀損罪の客体である人の名誉にいう「人」には、自然人だけでなく、法人(大判大15.3.24)やその他の団体も含まれます。これは、法人等にも評判や世評といった社会的評価は存在するからです。

ただし、死者に対する社会的評価を低下させる行為については、別に死者の名誉毀損罪(刑法230条2項)があるので、死者は含まれません。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

また、被害者が誰か分からなければ、人に対する社会的評価が低下するということはないので、被害者は特定していることが必要です。例えば、「九州人」というような漠然とした不特定の集団は含まれません(大判大15.3.24)。

名誉毀損罪の被害者は、自然人のほかに法人等も含むが、特定していることが必要

⑵ 名誉とは

名誉毀損罪の客体である人の「名誉」とは、本来あるべき評価(=規範的名誉)である必要はなく、現実に通用している評価(=事実的名誉)でよく、世評と現実が一致していない仮定的名誉や社会的に不当に高い評価を受けている虚名も含まれます。

ただし、人の経済的な支払能力及び支払意思に対する社会的評価である信用は、別に信用毀損罪(刑法233条前段)で保護されているので、ここにいう名誉には含まれません。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し……た者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

また、名誉は積極的な評価である必要があり、悪名などの消極的な評価は含まれません。

なお、名誉には、外部的名誉のほかに、内部的名誉と名誉感情(主観的名誉)とがあり、内部的名誉とは、自己又は他人の評価とは独立した客観的に存在している人の価値(=真価)それ自体をいい、名誉感情とは、本人が自己に対して持っている価値意識・感情をいいます。

名誉毀損罪で保護される名誉は、事実的名誉

5 行 為

名誉毀損罪の行為は、人に対する社会的評価を低下させる行為=公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損することです。

名誉毀損罪の実行行為=①公然性+②事実の摘示+③名誉毀損

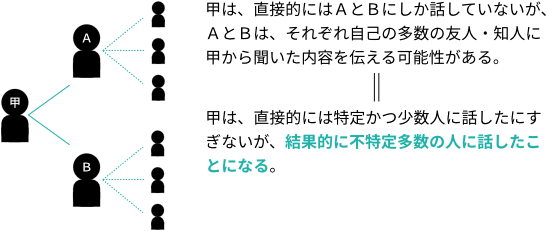

⑴ 公然性

ア 公然とは

人に対する社会的評価を低下させる行為は、公然と行われなければなりません。公然とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます(大判大3.12.13、最判昭36.10.13)。

| 不特定 | 多数人 | 公然性が認められる。 |

| 少数人 | ||

| 特 定 | 多数人 | |

| 少数人 | 公然性が認められない。 |

したがって、特定かつ少数人に対して人に対する社会的評価を低下させる行為が行われた場合は、公然性が認められず、名誉毀損罪は成立しません。ただし、直接的には特定かつ少数人に対して人に対する社会的評価を低下させる行為が行われたとしても、それが伝播して間接に不特定又は多数人が認識することができるようになる場合は、公然性が認められ、名誉毀損罪が成立し得ます(伝播性の理論、最判昭34.5.7)。

例えば、甲が自宅でA及びBに対して「公務員の乙は賄賂を受け取っている。」と言った場合、甲の発言当時に、A及びBが後で自己の多数の友人・知人に対して公務員の乙が賄賂を受け取っていると言い触らすことが予見されるような状態にあれば、公然性が認められ、甲に名誉毀損罪が成立し得ます。

また、認識することが「できる」なので、現実に認識されたことは必要ではありません。

例えば、新聞や雑誌に人に対する社会的評価を低下させる記事を掲載した場合、新聞や雑誌を発行して公衆がその記事を読むことができる状態にすれば名誉毀損罪は成立し得、現実に公衆がその記事を読んだことまでは必要とされません(大判明45.6.27)。

キーワードは伝播可能性

イ 不特定・多数人とは

人に対する社会的評価を低下させる行為は、公然と、つまり不特定又は多数人が認識することができるように行われなければなりませんが、ここにいう「不特定」とは、「相手方が限定されていないという意味であり、公開の場所や公道における演説会、新聞や雑誌による事実の摘示」(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年、p.123)をいいます。

また、「多数人」とは、単に複数であればよいのではなく、社会一般に知れ渡る程度の相当の員数を意味します。なお、人に対する社会的評価を低下させる行為が多数人に対して同時になされる必要はなく、「文書の郵送・個々面接などのばあいのように、多数人に対して連続的になされても」(団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年、p.344)かまいません。

⑵ 事実の摘示

人に対する社会的評価を低下させる行為は、事実を摘示することによって行われなければなりませんが、摘示される事実は、どのような事実であってもよいのではなく、特定人に対する社会的評価を低下させる可能性を持つ程度に具体的なものでなければなりません。

つまり、被害者が誰であるかが分かるようなものでなければなりません。もっとも、被害者が誰であるかを確定できればよく、被害者の氏名を明示する必要はありません(最判昭28.12.15)。

また、名誉毀損罪は、「事実の有無にかかわらず」(刑法230条1項)成立する犯罪なので、摘示される事実は、虚偽であってもかまいません。さらに、公知・非公知も問いません(大判大5.12.13)。これは、既に一般に知られている事実であっても、いまだその事実を知らない人は存在し、そのような人に新たに知られてしまう可能性があるからです。

事実の摘示の手段・方法には制限はなく、以下のいずれの手段・方法であってもかまいません。

- 口頭

- 文書

- 図画

- 身振り、手振り等の動作 など

摘示される事実は、被害者が誰であるか分かるようなものでなければならず、かつ、具体性がなければならない。

⑶ 名誉毀損とは

名誉毀損とは、人に対する社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせることをいいます。

6 結 果

名誉毀損罪を規定している刑法230条1項は、人の名誉を「毀損した」と規定していますが、名誉を毀損したとは、人に対する社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせることをいうので、名誉毀損罪が成立するためには、事実を摘示して公然と人に対する社会的評価を低下させる行為がなされれば足り、現実に人に対する社会的評価=人の名誉が侵害されるといった結果が発生することは必要ではありません。したがって、名誉毀損罪は抽象的危険犯です。

本来は、現実に人の名誉が毀損されたことを必要としますが、人に対する社会的評価が低下したかどうかを証明することは不可能又は著しく困難なので、社会的評価を低下させる事実を摘示したかどうかを判断することで、「毀損した」ことの判断に置き換えています(大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.173参照)。

名誉毀損罪は抽象的危険犯

7 主観的要件

名誉毀損罪は故意犯なので、同罪が成立するためには、公然と人に対する社会的評価を害し得る事実を摘示することの認識・認容といった故意が必要となります。

もっとも、摘示した事実を真実であると信じていたかどうかは問いません(なお、刑法230条の2参照)。また、人に対する社会的評価を低下させる目的を持っている必要もありません。

名誉毀損罪は目的犯ではない。

8 違法性

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人に対する社会的評価を低下させる行為を行えば成立しますが、そのような行為を行えば常に同罪が成立するわけではなく、刑法230条の2の要件(①事実の公共性、②目的の公益性、③真実性の証明)を充たす場合は、違法性が阻却されⓘ(=ないものとされ)、同罪は成立しません(真実性の証明による免責)。

1項

前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2項

前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3項

前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

- 真実性の証明による免責の詳細については「こちら」を参照してください。

9 未遂・既遂

名誉毀損罪には、未遂を処罰する規定がないので、未遂は処罰されません(刑法44条)。

未遂を罰する場合は、各本条で定める。

また、名誉毀損罪は抽象的危険犯なので、公然と事実を摘示して人に対する社会的評価を低下させるおそれのある状態を作り出す行為を行えば、既遂に達します。

例えば、芸能人Aが不倫をしているという事実無根の記事を掲載した雑誌が書店の店頭に並んだ場合、まだ誰もその記事を読んでおらず、現実にAに対する社会的評価が低下するに至っていなくても、不特定多数の人がその雑誌を販売している書店を訪れてこれを目にすれば、Aに対する社会的評価は低下するおそれがあるので、記事を作成して雑誌として販売した者によるAに対する名誉毀損罪は、既遂に達することになります。

名誉毀損罪に未遂はない。

10 罪数・他罪との関係

⑴ 名誉毀損罪の個数

名誉毀損罪の保護法益は人の名誉で、名誉は人ごとに存在するので、被害者の数を基準として、つまり、被害者の数に応じた名誉毀損罪が成立します。

例えば、1通の文書で2人の社会的評価を低下させた場合は、2個の名誉毀損罪が成立して観念的競合(刑法54条1項前段)となります(東京高判昭35.8.25)。

1個の行為が2個以上の罪名に触れ……るときは、その最も重い刑により処断する。

名誉毀損罪の個数は、被害者の数を基準とする。

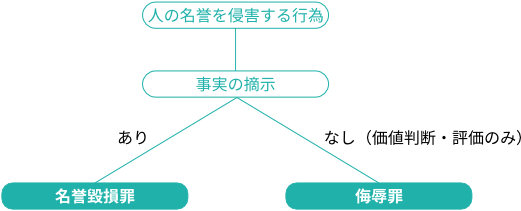

⑵ 侮辱罪との関係

名誉毀損罪と類似した犯罪として侮辱罪(刑法231条)があり、これらは、どちらも人の名誉を保護法益としているという点で共通しています。

そこで、これらをどのように区別するのかが問題となります。

まず、名誉毀損罪と侮辱罪の条文を比較してみます。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

両者には、名誉毀損罪の場合は「事実を摘示し」と規定されているのに対して、侮辱罪の場合には「事実を摘示しなくても」と規定されているという違いがあります。

したがって、両罪は、事実の摘示の有無によって区別されることになります。つまり、人に対する社会的評価を低下させる言辞を行った場合、

- 具体的な事実の摘示を伴う場合

名誉毀損罪の成否が問題となる。 - 具体的な事実の摘示を伴わない単なる価値判断・評価のみを表現したものである場合

侮辱罪の成否が問題となる。

ということになります(=名誉毀損罪が成立するときは、侮辱罪は成立しません。)。

例えば、公衆の面前で「Aは大学で2回留年したから頭が悪い。」と言った場合は名誉毀損罪の成否が問題となりますが、「Aは頭が悪い。」と言った場合は侮辱罪の成否が問題となります。

なお、侮蔑的言辞を用いて人に対する社会的評価を低下させる事実を摘示した場合のように、1個の行為で同時に侮辱と名誉毀損がなされたときは、法条競合として名誉毀損罪のみが成立します。また、刑法230条の2によって名誉毀損罪が成立しないときは、侮辱罪も成立しませんⓘ。

名誉毀損罪と侮辱罪は、事実の摘示の有無によって区別される。

11 親告罪

名誉に対する罪は、訴追することによってかえって被害者の名誉を侵害するおそれがあるので、告訴がなければ公訴を提起することができないものとされています(刑法232条1項)。

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

このように、告訴がなければ公訴提起することができない犯罪を、親告罪といいます。

告訴権者は、以下のとおりです。

| 原 則 |

被害者(刑訴法230条) |

| 被害者の法定代理人(=親権者及び後見人)(同法231条1項) なお、被害者の法定代理人が、 ・被疑者であるとき ・被疑者の配偶者であるとき ・被疑者の4親等内の血族であるとき ・被疑者の3親等内の姻族であるとき は、被害者の親族は、独立して告訴をすることができます(同法232条)。 |

|

| 被害者が告訴せずに死亡した場合 | 被害者の親族、子孫(同法233条2項本文) ただし、被害者が明示した意思に反することはできません(同項ただし書)。 |

| 告訴をすることができる者が、天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるとき | 内閣総理大臣が、代わって告訴を行います(刑法232条2項前段)。 |

| 告訴をすることができる者が、外国の君主又は大統領であるとき | その国の代表者が、代わって告訴を行います(同項後段)。 |

| 告訴をすることができる者がない場合 |

検察官は、利害関係人の申立てにより、告訴をすることができる者を指定することができます(刑訴法234条)。 |

名誉毀損罪は親告罪

12 確認問題

⑴ 令和3年度 司法試験 短答式試験 刑法 第12問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑵ 令和2年度 司法試験 短答式試験 刑法 第16問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑶ 平成29年度 司法試験 短答式試験 刑法 第18問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑷ 平成27年度 司法試験予備試験 短答式試験 刑法・刑事訴訟法 第2問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑸ 平成24年度 司法試験 短答式試験 刑事系科目 第8問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑹ 平成21年度 新司法試験 短答式試験 刑事系科目 第13問

名誉毀損罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。

1.名誉毀損罪が成立するためには、事実の摘示が行われる必要があるが、摘示された事実が真実である場合には、人の社会的評価が低下したとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。

2.名誉毀損罪が成立するためには、公然と事実の摘示が行われる必要があるが、特定かつ少数人に事実を摘示した場合には、その者らを通じて不特定又は多数人に伝播する可能性があったとしても、公然と事実の摘示が行われたとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。

3.名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、人の社会的評価を低下させるような事実を摘示したとしても、その人の名誉が現実に侵害されなかった場合には、人の名誉を毀損したとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。

4.名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、法人等の団体は名誉感情を持ち得ないから、法人等の団体に対する名誉毀損罪が成立する余地はない。

5.名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、名誉を毀損したとしても、それが公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは,名誉毀損罪として処罰される余地はない。

法務省「平成21年新司法試験試験問題」短答式試験(刑事系科目)

ア 解 説

1.について

名誉毀損罪は、「事実の有無にかかわらず」(刑法230条1項)人に対する社会的評価を低下させる事実を摘示した場合に成立するとされているので、同罪が成立するためには、摘示した事実の真否は問われません。

したがって、1.は誤りです(5⑵参照)。

2.について

名誉毀損罪が成立するためには、人に対する社会的評価を低下させる事実を摘示する行為が公然と行われる必要があります。そして、公然とは、不特定又は多数人が認識することができることをいい、名誉毀損行為の相手方が直接的には特定かつ少数人であったとしても、その者らを通じて、不特定又は多数人に伝播する可能性があるのであれば、公然性が認められます(伝播性の理論)。

したがって、2.は誤りです(5⑴ア参照)。

3.について

名誉毀損罪は抽象的危険犯なので、同罪が成立するためには、名誉毀損行為によって現実に相手方の名誉が毀損されたことは必要とされません。

したがって、3.は誤りです(6参照)。

4.について

名誉毀損罪の保護法益は人の名誉(=社会的評価)で、社会的評価は、自然人だけでなく法人その他の団体にも存在するので、人の名誉にいう「人」には、法人その他の団体も含まれます。

したがって、4.は誤りです(4⑴参照)。

5.について

刑法230の2第1項は、「前条第1項の行為(=名誉毀損行為)が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と規定しています。

したがって、5.は正しいです(8参照)。

- 真実性の証明による免責の詳細については「こちら」を参照してください。

イ 解 答

1.~5.は、それぞれ、「誤り」「誤り」「誤り」「誤り」「正しい」となります。

したがって、解答は5ということになります。

⑺ 平成19年度 旧司法試験 第二次試験 短答式試験 第54問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑻ 平成18年度 新司法試験 短答式試験 刑事系科目 第16問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

⑼ 平成13年度 司法試験 第二次試験 短答式試験 第55問

【Ⅰ】の( )内に語句群のいずれかの語句を1回ずつ入れると、名誉毀損罪の基本的論点についての見解となる。【Ⅱ】は【Ⅰ】の各見解に対応する具体的事例と名誉毀損罪の成否を示したものである。【Ⅱ】に示した名誉毀損罪の成否の結論が誤っていると認められるものに対応する見解の組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【Ⅰ】

ア 本罪の( )は事実として存在する( )である。

イ 本罪は( )を有しない者に対しても成立する。

ウ 本罪は( )が認識し得る状態で人の名誉を毀損することにより成立する。

エ 本罪が成立するには( )を示すことが必要であり、( )を示したときは侮辱罪の成立が問題となるにすぎない。

オ 本罪は結果の発生を要しない( )である。

【語句群】

抽象的危険犯 保護の客体 名誉感情 外部的名誉 具体的事実

価値判断 不特定又は多数人【Ⅱ】

a 通行人に「甲は、昔、泥棒をして刑務所に入っていた。」と記載したビラをまいたが、だれも信用しなかったため、甲の名誉を毀損しなかった場合は、名誉毀損罪は成立しない。

b 自宅で、信頼できる知人2名に対し、他言を禁じた上、「甲は売春をしているに違いない。」と話しても、この話が知人から町中に広まった場合は、名誉毀損罪が成立する。

c 駅前で「この町の警察署長甲は無能だ。」と演説して甲の名誉を害しても、単に評価を示しているにすぎないから、名誉毀損罪は成立しない。

d 高潔と言われている甲について、「甲には多数の愛人がいる。」と町中の人に話しても、実際に多数の愛人を有している場合は、虚名を暴いているだけなので名誉毀損罪は成立しない。

e 週刊誌に「甲会社は、建築工事を受注するため、市長に賄賂を贈った。」との記事を載せた場合、甲会社が法人であっても名誉は毀損されるから、名誉毀損罪が成立する。

1.アとイ 2.アとオ 3.イとウ 4.イとオ 5.ウとエ

法務省「旧司法試験第二次試験短答式試験問題」平成13年度問題

ア 解 説

【Ⅰ】について

ア~オの完成文は、以下のようになります。

ア 本罪の(保護の客体)は事実として存在する(外部的名誉)である※1。

イ 本罪は(名誉感情)を有しない者に対しても成立する※2。

ウ 本罪は(不特定又は多数人)が認識し得る状態で人の名誉を毀損することにより成立する※3。

エ 本罪が成立するには(具体的事実)を示すことが必要であり、(価値判断)を示したときは侮辱罪の成立が問題となるにすぎない※4。

オ 本罪は結果の発生を要しない(抽象的危険犯)である※5。

【Ⅱ】について

a~eの事例における名誉毀損罪の成否の結論の正誤は、以下のようになります。

| 事 例 | 結論の正誤 | 理 由 |

| a | 誤り | 名誉毀損罪は抽象的危険犯なので、同罪が成立するためには、現実に人に対する社会的評価が侵害されるといった結果が発生することは必要ではありません(6参照)。 |

| b | 誤り | 直接的には特定かつ少数人に対して名誉毀損行為が行われたとしても、それが伝播して不特定又は多数人が認識することができるようになる場合にも公然性が認められますが、信頼できる者に対して他言を禁じていることから、伝播する可能性は低く、また、名誉毀損罪を犯す故意があるとはいえないので、同罪は成立しません(5⑴ア参照)。 |

| c | 正しい | 名誉毀損罪が成立するためには、事実を摘示する必要がありますが、「無能だ」と言っているだけで、そのような評価の根拠となる具体的事実を摘示していないので、同罪は成立せず、侮辱罪の成立が問題となります(10⑵参照)。 |

| d | 誤り | 名誉毀損罪の客体である人の「名誉」とは、現実に通用している評価(=事実的名誉)でよく、世評と現実が一致していない仮定的名誉や社会的に不当に高い評価を受けている虚名も含まれます(4⑵参照)。 |

| e | 正しい | 法人等にも社会的評価は存在するので、名誉毀損罪の客体である「人」の名誉には、自然人だけでなく法人も含まれます(4⑴参照)。 |

見解と事例の組み合わせについて

ア~オの見解とa~eの事例の組み合わせは、以下のようになります。

| a | b | c | d | e | |

| ア | × | × | × | 〇 | × |

| イ | × | × | × | × | 〇 |

| ウ | × | 〇 | × | × | × |

| エ | × | × | 〇 | × | × |

| オ | 〇 | × | × | × | × |

イ 解 答

事例の結論が誤っているのはa・b・dで、それぞれに対応する見解はオ・ウ・アです。

したがって、解答は2ということになります。

⑽ 平成11年度 司法試験 第二次試験 短答式試験 第49問

- 詳細については「こちら」を参照してください。

13 参考文献

- 井田良『講義刑法学・各論』第2版、有斐閣、2020年

- 大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第12巻)、青林書院、2019年

- 大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年

- 高橋則夫『刑法各論』第3版、成文堂、2018年

- 団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年

- 西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年

- 前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年

- 山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年